日産サクラ(三菱eKクロスEV)、ホンダN-VAN e、BYDドルフィン、MINIやフィアット、ヒョンデ インスターなど、日本の市場にあったコンパクトEVの選択肢も増えてきて、ガソリン代の高騰もあり「EVってどうなんだろう?」と考える人もいるのではないだろうか。

この記事では、自宅充電に関する基本的な知識や必要な流れを解説する。ただし、具体的な製品名やサービス名を細かく紹介するより、製品やサービスを判断するための情報・考え方を重視する。製品仕様やサービスプラン、料金などは、随時変わるので、執筆時点の比較や特徴説明はすぐに使えなくなる可能性があるからだ。

EV導入で気にすべき点をチェック

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

EVの試乗経験はあっても、いざ所有するとなるとやはり航続距離や充電が気になる点だろう。ガソリンや軽油を燃料とする自動車(ICE車)では気にしないポイントであるため、不安や疑問に思うのは当然だ。

だが、実際にEVを所有、運用してみると、現状のEV性能や充電インフラでそれほど困ることはない。給油より時間がかかる充電はありえないと思うかもしれないが、スマートフォンを使っていて毎晩の充電を不便と思う人は、いても少数だろう。EV充電もそれとほぼ同じで慣れれば、ガソリンスタンドに行かなくて済む便利さやEVならではの性能や快適さを享受することができる。

EVを所有するにあたり、価格・電費・航続距離など「気になる点」は多々あるだろう。もちろん無理してEVにする必要はないが、現状のEV性能なら、EVかそうでないかを選ぶ基準は「スポーツカーにするかSUVにするか」と同じレベルの問題と言ってもよい。

だが、1点だけ「気にすべき点」があり普段の充電をどうするかは考えておきたい。戸建てにせよマンション・アパート(集合住宅)にせよ、自宅(保管場所)充電が基本となる。自宅充電が可能なら、外充電の手間と維持費を最小限に抑え、EV利用のメリットを最適化できるからだ。

なお、自宅充電なしでの運用、集合住宅での充電器設置が不可能ということではない。テスラは独自の充電網を整備しているので自宅充電なしで運用しているオーナーも少なくない。集合住宅の充電器設置は、設置交渉を含めて対応してくれる業者も存在する。

基本となる充電コンセントを用意する

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイドEV充電器には次の2種類がある。

・急速充電器(DC400Vから1000V前後:通常、ディーラー、道の駅、役所や自治体施設、高速道路に設置される)

・普通充電器(AC200V:住宅、コインパーク、商業施設に多い)

自宅に設置するのはACコンセントを利用した普通充電器となる。AC100VのコンセントでもEVへの充電は可能だが、通常はAC200Vでの充電を考える。

一般家庭でも大型冷蔵庫やエアコンのためにAC200Vのブレーカーを設置していることがある。設置していなくても平均的な住宅なら地方でも200Vがとれる配線(3芯単相交流)がきているはずだ。AC200Vは特別な電源ではない。

ただし、古民家などで配電盤が「ブレーカー」ではなく白いガイシでできたヒューズボックスになっているような場合は、電力会社と相談して200Vがとれる配線にしてもらう必要があるかもしれない。

必要な工事は、ブレーカースイッチの新設と屋外配線、そして200V用3Pコンセント(ホームセンターで1000円も出せば買えるものでもOK)なので、コストを最優先させるなら数万円(工事費込み)で済む。ちなみに筆者宅の場合は、エアコン用に配電盤まで200Vのブレーカースイッチが設置されていたので、ディーラーの工事費無料キャンペーンを利用させてもらった。

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド次世代自動車振興センターは、EV購入の補助金以外に、充電器設置の補助金制度を用意している。個人宅や集合住宅へのAC普通充電器の設置に対して、工事費を上限付きで給付してもらえる。ディーラーや充電器プロバイダーに相談すれば、自治体ごとに設定している補助金などと併用できる場合もある。

コンセントがガレージや屋外に設置できれば、車両に付属(オプションの場合あり)する普通充電ケーブルですぐに充電可能になる。ディーラーやメーカーが提供するEV専用のAC充電器(ウォールコネクタ―、ホームチャージャーなどと呼ばれることもある)を使う場合も、上記に示した基本的なコンセントもしくは配線工事が必要となる。AC普通充電器、EV用コンセントの種類、容量、電力契約の詳細については後述する。

バッテリー充電に関する基礎知識

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイドAC200Vのコンセントが設置できれば基本的な充電環境は揃ったといえる。すぐにEV充電が可能だが、その前にリチウムイオンバッテリーの基本的な特性や充電方法についておさらいしておきたい。

意外と間違った知識(とくに古いタイプの充電池の知識)でEVを運用している人も見かける。気の利いたディーラーなら正しい説明をしてくれているはずだが、使い方によっては普通充電でもバッテリーの劣化を早めたり充電器のトラブルにつながったりする。

EVバッテリーといえど、リチウムイオン電池の一種であり、考え方はスマートフォンに搭載されたバッテリーと同じである。その正しい知識があれば十分だが、スマートフォンのバッテリーは容量がけた違いに小さいのと、2年、4年で本体を買い替えるためバッテリーの充放電に気を使わない人も少なくない。EVの場合、製品単価と使用年数が違うので、なるべく充放電(とくに充電)には気を使いたい。

EVの充電で押さえておきたいポイントを以下に示す。

・充電は必ずしも満充電にする必要はない

・急速充電は100%にしない(できない)

・使い切ってから充電する必要もない

・残量20~80%の間で必要に応じた充電を行うこと

・残量が少ないほど充電速度は早い

・残量が多いと充電速度は落ちる

・急速充電より普通充電のほうがバッテリーへの負担は少ない

なお、輸入車に採用が進むLFP(リン酸鉄バッテリー)も同様と考えてよい。留意点としては低温時の性能が既存のリチウムイオンバッテリーより劣るくらいだが、実用上の性能差は許容範囲と考えられる。現在量産・製品搭載が進められている「全固体電池」も上記とほぼ同じ特性を持つと考えてよい。

上記のポイントを理解すれば、例えば、高速道路などの急速充電器で100%充電を目指すのは時間ばかりかかって料金の無駄+バッテリーへ負担を増やしていることがわかる。そもそも急速充電器は、バッテリー保護のため100%まで充電しないようになっているものもある。急速充電器を利用する場合は、なるべく残量が50%を切った状態、理想では10~30%くらいの状態から15分から30分の充電で70~90%くらいの間で充電すると効率がよい。

PHEVは、バッテリー容量が小さいので急速充電のダメージはEVよりも大きいと考えるべきだ。PHEVの運用では、普通充電を基本に、出先では給油を優先して考えたい。現状の急速充電器は時間で課金する料金体系が多い。つまりバッテリー容量や充電した量は関係ない。30分で30kWh分の充電ができたEVと、8kWh分しか充電できなかったPHEVでも同じ料金ということだ。ちなみに国産PHEVのバッテリー容量は10kWh前後者もが多い。小さい分、急速ならすぐに充電終わると考えるかもしれないが、充電器や車両がバッテリーごとの負荷を最適化するため、高い出力の充電器でも時間は変わらない。

自宅充電も毎日行う必要はなく、残量と翌日の利用予定で充電スケジュールを組むとよい。

AC普通充電器の考え方

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイドAC普通充電のもっとも基本的なスペックはAC200V 3kWの3Pコンセントと考えればよいだろう。前述したように、多くの住宅で200Vコンセントの増設に大きな工事は必要ない。電気工事士の資格を持っていればDIYで十分可能な作業だ。

購入するEVのバッテリー容量が50kWhを超えるような場合は、充電コンセントの容量アップを考えてもいいだろう。たとえば60kWhのバッテリーを搭載するEVがあるとする。AC200V 3kWで充電すると、0から100%まで単純計算で20時間かかることになる。バッテリーの充電は、充電進むほど高率が落ちるので実際にはもっとかかるはずだ。

通常利用の場合、0~100%まで充電が必要になるシチュエーションは考える必要はない。寝ている間の6~8時間で充電を終わらせたいなら、6kW、9kWといったEV用のAC充電器を設置する必要がある。メーカーによってはそのEVに最適なAC充電器を用意している。自分のEVにどの充電器が必要なのかはディーラーが相談にのってくれるはずだ。このような専用充電器は本体が数万円から10万円以上するものもあるが、前述の補助金が適用できれば設置費用を抑えることができる。

次に考えるのは、電力会社の契約アンペアだ。各家庭の電力使用状況はまちまちなので一概に言うことは難しいが、一般的な電灯Bタイプで 40Aの契約があれば十分といえる。単純計算だが、200V3kWということは15A(3000W÷200V=15A)の電流を消費することになる。25Aの余力があることになり、同時に電子レンジや炊飯器、オーブントースター、エアコンなどがフル稼働しなければブレーカーが落ちることはないはずだ。

生活スタイルにより電力消費が少ない時間に合わせて充電するようにすれば30Aの契約でも運用可能だ。通常夜間は電力消費が落ちるし、共稼ぎ世帯なら昼間のほうが電気を使わないだろう。車が稼働していない時間とあわえて充電スケジュールを考えればよい。

多くのEVはタイマー充電ができるので、これを利用するのもよいが、EV用普通充電器には、もっと高度な充電設定ができるものがある。充電時間のプログラムだけでなく、充電出力を時間帯に応じて切り替えたり、電気代を最適化したりもしてくれる。Wi-Fiに接続してスマートフォンやPCで充電制御を管理することも可能だ。専用充電器が本体だけで数万円もするのは、このような機能やディーラーやメーカーのサポートがあるからだ。

充電コスト:電気代は上がるのか?

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイド

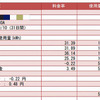

賢い選択が未来をつくる!EVユーザーになるための自宅充電完全ガイドEV導入でガソリン代はゼロになるが電気代はどれくらい上がるのか? 先ほどの40A契約を基準に考えてみよう。

EV導入のため、契約アンペアを20Aから40Aにあげた、40Aから60Aにあげた(輸入車EV2台持ちやハイパワーEVではこれくらい欲しい場合もある)、となれば電気代の基本料金や単価が変わってくる。また、メーカーやディーラーが用意する急速充電カードを契約すると、その費用も加算される。

以上が固定費に相当する部分。これに自宅充電にかかった電気代を考えればよい。EV充電の電気代は、40円/kWhを目安にするとよい。

40円/kWhという数字は、筆者が使っている単価だ。電気代は、契約基本料金に毎月の消費電力量(kWh)に応じた従量課金制となっている(これに調整金や賦課金などが増減される)。従量課金部分も、月ごとの積算消費電力量が増えるにつれ段階的に単価が上がってくる。したがって、毎月の使用電力量と支払い金額から、平均した数字を単価にする。

筆者宅の場合、2024年1年分の電気代と総使用量から計算した単価が約37円/kWhだった。電気代は調整金を含めて変動があるので、40円を単価に使うことにしている。この数字は他の電力会社の契約でも大きく変わらないはずだが、EV導入にあたっては、各家庭の電気代を調べて自分の単価を計算しておくとよい。

電力会社(売電事業者)によっては、夜間料金やEVプランを用意しているところもある。充電は夜寝ている間を基本とするなら、このようなプランを併用するといいだろう。筆者宅もEV応援プラン(電灯Bプランに夜間料金が設定される)なるものを契約しており、実際にEV充電にかかっている従量課金は約25円/kWhで済んでいる。車両は日産サクラでありバッテリーの総容量は20kWhだ。月に2回ほど80%分の自宅充電があるとして、32kWhだ。従量部分の電気代は810円足らず(40円単価適用でも1280円)となる。これに旅行や遠出をしたときのため、旧ZESP3という日産の充電カード(2750円/月)を契約しているが、合計しても4000円前後だ。

なお、現在のZESP3は月額基本料金4400円(100分の急速充電料金を含む)からとなっているが、それでも月々の充電コストは、サクラの場合なら6000円前後で運用できることになる。

ライフスタイルに合わせた車種選択が重要

EV導入にあたって、どのような充電環境を用意するかは、ひとえに各自の利用スタイルによる。通勤に使うなら毎日の移動距離をベースに、自宅の電力契約が決まれば、車種(バッテリー容量)や充電方法が決まるだろう。

普段は買い物や送迎メインで、休日の旅行やドライブがメインなら、航続距離が300kmほどあればガソリン車とそれほど変わらない運用が期待できる。現在、航続距離が300km前後のEVはさほど珍しくない。

世帯で2台目の軽自動車ならいまのEVは十分に置き換え可能だ。軽EVもあるので税金や道路代のメリットもそのままで、ランニングコストは確実に下がる。というのは、旅行などに使わないなら、急速充電カードを契約する必要がない。普段の買い物やちょっとした県内移動なら普通充電のみで運用可能だ。EVはトルクがあるので荷物を積んでも坂道でも運転がしやすい。家に帰ったらプラグを差し込むだけでガソリンスタンドに行く必要もない。

一般論として、年間走行距離が1万キロ以下ならEVに乗り換えるメリットはかなりあるはずだ。幸い、国内でもEVの選択肢は増えつつある。各自のライフスタイルにあったEVを選んでほしい。