脱炭素化に向けた布石となる新しい技術を、ニーズに合わせて着々と積み上げるMAHLE(マーレ)。カーボンニュートラルをすなわち「脱・化石燃料化」と捉え、電動化技術に意欲的な一方、水素をはじめとした次世代の代替燃料にも積極的に取り組む。「MAHLE 2030+」という中期的ロードマップを掲げながら、昨年2024年末には従来の5部門から3部門へと事業部を再編した。

そのアジア・日本地域の営業を統括する新しいマーレグループ 東アジア営業部門最高責任者として、柳生直樹氏が昨年7月に就任。柳生氏は自らのキャリアを、「キャブレターからEFI制御へ、続いては間接噴射から直接噴射へと、燃料供給方式が高級車を皮切りに変化していくプロセス、自動車のパワートレインの大きな進化を肌身で体験してきた世代。パーツ供給のビジネスがライセンス供与からOEMとの一体型開発となるまで、興味深い変化を体験した世代だと思います」と振り返る。グローバル規模のティア1の雄であるマーレは日本市場にどのような展望を抱いているのか。そして同社が出展する「人とくるまのテクノロジー展2025」では何を見せるのか。詳しく語ってもらった。

2つの事業を統合し再編、効果は開発から生産まで

トランプ関税のような大きな変動ファクターがグローバルに生じ、アジアの中でも各国市場ごとに電動化のスピードが大きく異なっている状況をまず、どう捉えているのだろう。

「私自身は20社ぐらいある日系の顧客以外に韓国やインド、またアジア拠点を統括する立場上、アセアン地域に進出して現地化を進めている中国系を含めれば、相当な規模の顧客ポートフォリオを管理しています。日本のOEMの国内生産は内需用以外は輸出向けの高級車が中心で、最終的に関税を課す国のエンドユーザーに価格転嫁される限り、自動車自体の競争力が失われるでしょうから、悩みどころでしょう。我々マーレとしては世界中に拠点があり、極力、現地化して現地で使ってもらうことがビジネスモデル。納入が滞る心配はありませんが、協力メーカーが関税対象に入ることはありえますから、何をどう対応していくかはケース・バイ・ケースです。やはり本国の工場がもつ独自のノウハウがあってこそ高級車をつくり込めるところはあるでしょうし、一朝一夕にローカライズできるものではないと思います」

ではなぜ、アジアの主要な自動車メーカーの動向を把握できる立場にあるマーレが、電気モーターを含むパワートレイン部門と、補機やコントロール・パワーエレクトロニクスを扱う部門をひとつにして「パワートレイン&チャージング事業」としてまとめたのか。柳生氏は次のように説明する。

「マーレといえば古くから鍛造ピストン。実際に100年以上、エンジンを中心とする部品を作って来た部隊と、M&Aを通じて電動化の人材や技術を新しく迎え、ノウハウを手の内化してきたところがあります。いわばベテラン選手と新しい戦力をひとつのチームにしたということ。例えば電動コンプレッサー。車載エアコンに欠かせないコンプレッサーですが、従来のようにエンジンからベルト駆動で物理的に動力を採り出すのではなく、コンプレッサー内のモーターを電気駆動する以上、機械加工やアルミ鋳造、精密デザインなど多くの技術を集約するパーツなのです。しかも電力消費は抑えつつ効率が求められる以上、電子制御も必要とします。するとモーターの専門家だけでなく、機械加工や素材の専門家の知見、いわばベテラン選手の側から新しい見方が出てくる。そうしたシナジーからベストプラクティスに繋げるということです」

同じことが、同時期に再編された「サーマル&フルードシステムズ事業」についても言えるそうだ。

「フルードの部門は、樹脂成型を得意としています。樹脂を溶かして固めて成型するわけですが、エンジンのシリンダーヘッドカバーやインテークマニフォールドがこれまでの領域でした。それがエアコンパネルの裏側、様々な樹脂部品で構成されていて外注していた部分ですが、それを担当してきたサーマルシステムズの部門が隣のフルード部門から買えることに気づき、工数やコストの削減が可能になりました。これらが一体の事業部になったことでより突き詰めた設計デザインが可能になり、開発から生産にまで効果が及ぶと思います」

マーレグループ 東アジア営業部門最高責任者の柳生直樹氏

マーレグループ 東アジア営業部門最高責任者の柳生直樹氏事業自体が“高度にハイブリッド化”

BEVだけが正義で、そこへ直進的に邁進するかのような雰囲気は、一段落したと氏も見立てている。だからこそ元々の背景が異なる事業部間を繋いで、再編成する時間と必要が生じた、そう捉えている。

「同じエンジニア職でも、機械工学の人材と電子工学の人材といった違い、あるいはアルミや樹脂、ケミカルといった素材の基礎研究もあります。同じ会社内でお見合いのようなカタチから始まって今回の融合に至りました。どこの会社にも言えることですが、PL上の責任は縦割りの組織ごとに負うことが多いので、隣の部署で何をしているか気にするより、自分たちの職域で考える方向でした。その壁を一旦崩すことによって、色々なものにアクセスできるのが今。新しくイノベーションを生み出せる体制が整ったと感じています。サーマルでいうと冷媒が新環境対応になったり、世代世代で変わります。一方でコンプレッサーもより効率を求めて、変わらなくてはいけない。それぞれの専門家たちの対話が進んでカタチをとり始めているんです」

もはやBEVかICEかの二元論ではなく、マーレのR&Dを含む研究開発は脱炭素化・脱化石燃料化に向けてリソースやノウハウを統合していく段階に入ったというのだ。いわば事業自体が“高度にハイブリッド化”している。

「本国で開発したマザーとなる設計を、ローカルの生産拠点に広めていく過程は多くのメーカーも同じかと思いますが、中国市場のように現地一体型で相当なスピード感をもって行う開発もあります。インドなども現地OEMの方が電動車の取り組みについては早かったので、我々の拠点でも現地一体型の開発をサポートする体制を早くから充実させました。そうした体制を用いて日本のOEMを支援する動きも当然ありますが、日本のOEMは開発の権限のすべてを現地に預けている風ではなく、それが日本車の味となっている。パワートレインのような主要技術は手元に置くやり方でしょうし、我々もそこに合わせた投資や体制で開発サポートをします」

中国市場の特殊性とは別に、東南アジア市場の伸びが見込まれる今、日本車の強みであるPHEVではなくストロング・ハイブリッドのニーズについて、柳生氏はこう語る。

「HEVは日本車として成功したカタチで、アジア圏でブランドになっていますし、今後も伸びていくと想像しています。PHEVかHEVかは、競合メーカーとどう競り合うか次第でしょうし、ブランド力は凄まじいものがあるので、そこに見合った車があれば勝てるという見込みでOEM各社は動いていると見ています。我々としては、すべてのOEMに勝っていただきたい。OEMは熾烈な競争の中でどういう製品、仕様が欲しいという顧客のニーズや要件に対応する力を問われている中で、我々はニーズに対応するだけでなく提案でも支援していきたいですね」

モーター、水素PCUなどを日本初公開

その一環として、5月21日から23日に開催される「人とくるまのテクノロジー展2025 YOKOHAMA」(パシフィコ横浜)では、日本初披露となる製品を含む、4点の注目製品を展示する。

「人とくるまのテクノロジー展は格式ある展示会としてやはり特別」と話す柳生氏。マーレとして連続14回目の出展で、日本メーカーにも、日本に拠点をもつグローバルメーカーにも目に留めてもらいたいという。

なかでも「SCTモーター」と「水素パワーセルユニット」は本邦初公開。そのほか「サーマルマネジメントモジュール」や「ウォータージャケット」も見逃せない注目製品だ。

「まずSCTモーター。最近の電動モーターといえば永久磁石か非磁性かといった点が注目されますが、回転させているとどうしても熱をもちます。当社の製品はモーターの基本的な部分に立ち返り、回転しつつ冷却します。流体力学的にも磁力的にも難しい要素はありますが、高い次元でミートできていると思います」

最適化された冷却をすることで希土類元素含有量を削減でき、また93%という高い連続対ピーク性能比を出せることがポイントであるという。

マーレの「SCTモーター」(MAHLE SCT)

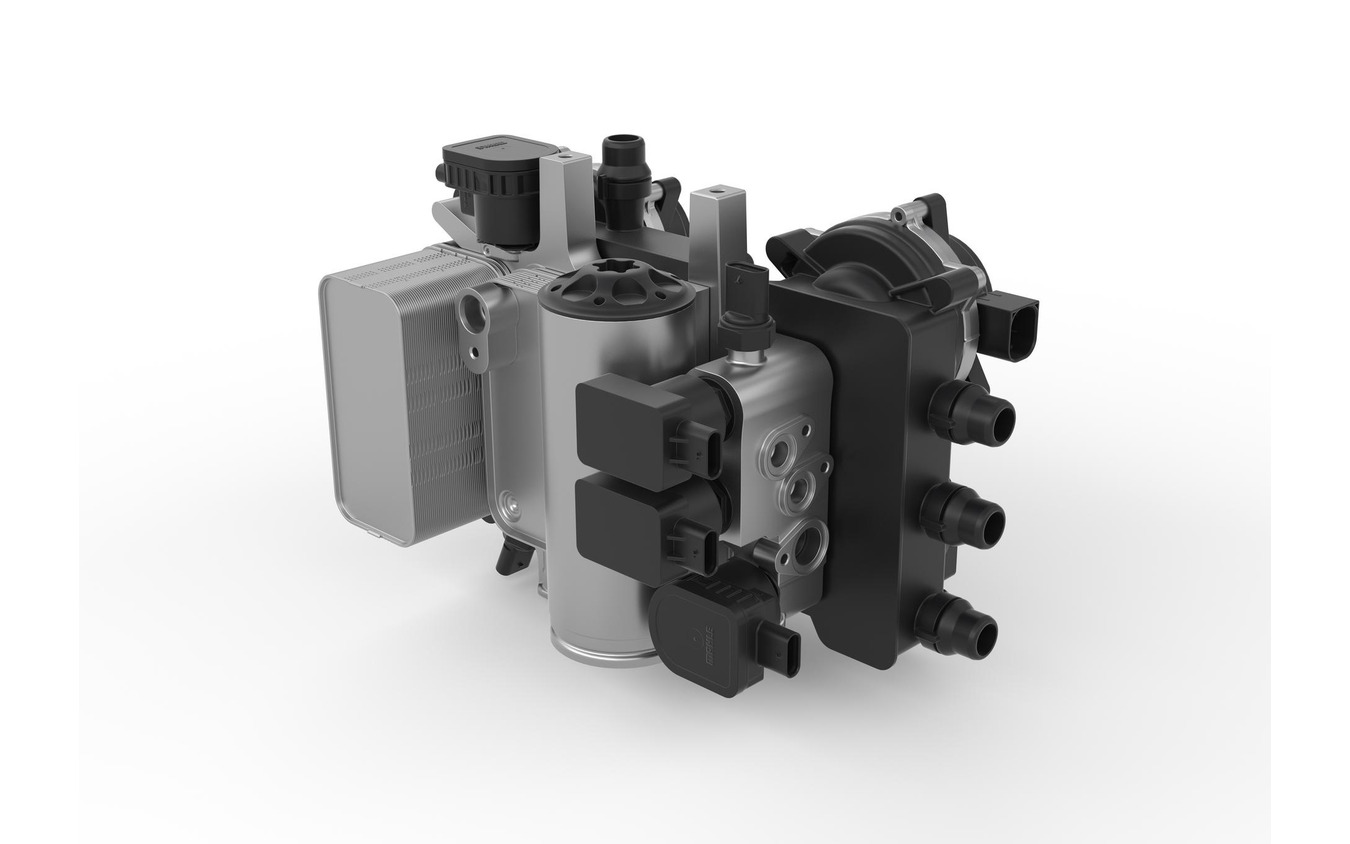

マーレの「SCTモーター」(MAHLE SCT)「マーレは放熱ラジエーターから始まって、元より熱管理に熱心に取り組んできました。今回展示する『サーマルマネジメントモジュール』もそうです。従来はエアコンやヒーターのように、一つひとつのパーツが独立していました。BEVにおいて、バッテリーは寒冷時には温め、発熱時には冷却が必要です。パワーエレクトロニクスは発熱時には冷却する一方で、エアコンで室内も温めたいなど、熱に関わるすべてを最適に統合制御することで車の航続距離を1kmでも多くかせぐことが必要です。それらをパッケージ化することで、マーレは熱管理ならお任せあれ、という立場を追求しています。無論、各モジュールのレイアウトは顧客の設計次第で、これの近くに置きたいとか、モデルによる違い、クラッシャブルゾーンとの調整も考えられます。目に見えるものは色々でも、最適な熱管理は、航続距離と快適性の両方に影響します」

マーレの「サーマルマネージメントモジュール」(Thermal Management Module)

マーレの「サーマルマネージメントモジュール」(Thermal Management Module)そしてもうひとつの日本初、水素パワーセルユニットは、商用車の脱炭素化への道筋をつける上で大きな可能性を秘めていると、柳生氏は自信をのぞかせる。

「商用車は積載量とバッテリー重量の関係で電動化が難しいところです。水素パワーセルユニットはマーレが元より得意とする領域で、より簡単にエンジンの水素化を進める製品となります。バルブからピストン、ピストンリング等のキットです。既存のシリンダーブロックに組み込めるかといえば、ブローバイガスをどうするかといった課題は残りますが、なるべく簡素化している点がポイントです。エアコンの冷媒もリチウムイオン電池もそうですが、安全を担保して課題をのり越えてきたのが自動車業界です」

マーレの「水素パワーセルユニット」(MAHLE hydrogen power cell unit)

マーレの「水素パワーセルユニット」(MAHLE hydrogen power cell unit)水素ステーションのようなインフラを含め、運輸などにおける水素の運用はトライアルを重ねる段階に入っており、水素社会を宣言している各国ともスピード感に差はほとんどないが、次段階として事業化が挙げられると柳生氏は述べる。

ウォータージャケットも野心的な製品だ。

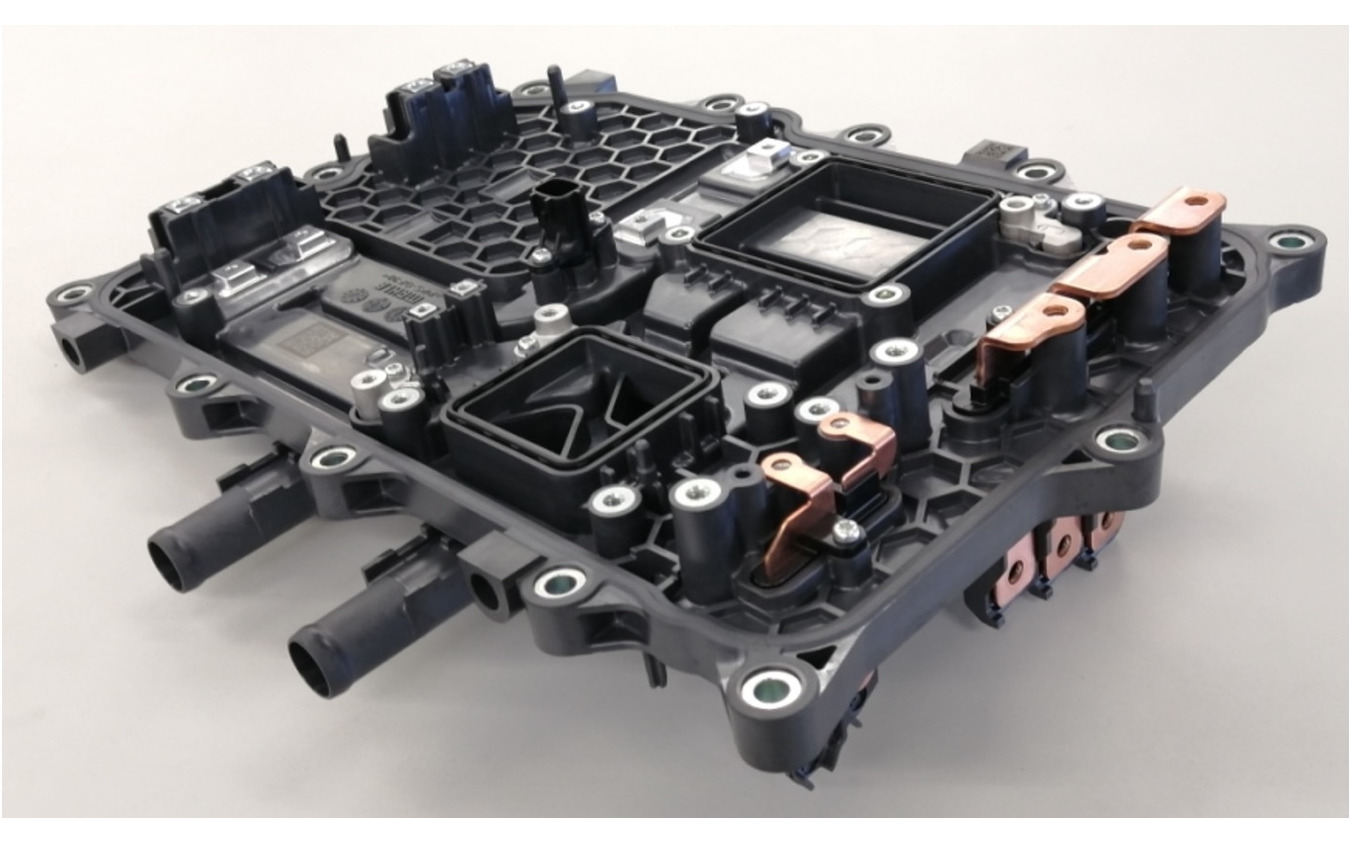

「BEVのパワートレイン構造は大体、モーターが一番下にあって、その上にインバーター、さらにジャンクションボックスやOBCがあり、かなり高電圧のパーツが大抵、アルミで3層構造でユニット化され集約されています。そこを果断でもって樹脂化し、従来になかった複雑な成型で、より効率的なバスバー設計や冷却回路を実現しています。これもサーマルマネジメントだけでなく、樹脂成型で培った知見があればこそです」

マーレの「ウォータージャケット」(Water Jacket)

マーレの「ウォータージャケット」(Water Jacket)いずれにせよHEVが重視され、技術的にICE比重の高い日本市場で、マーレは日本の顧客を重視し続けるという。

「歴史を紐解くと、マーレは1968年、泉自動車工業に技術供与を通じて日本に上陸しました。その後はM&Aを通じて土屋製作所(テネックス)やケーヒンなど一流の部品メーカーをグループの一員として迎え、現在は事業体としてまとまって一体感が出てきた段階です。日本のOEMの開発、とくに先行開発の主体は日本中心で進むと思うので、開発及びプロジェクトマネジメントの体制にマーレは引き続き投資を続けます。先だっては、北九州の直方市に4億5千万円を投資して再びエンジンの部品の生産を強化しました。グループ全体の18%が日本のOEM関連の売上で、これを拡大するのが私の使命であり、さらなる支援を提供したい。グループ全体では今年からマーレベーアの株式を100%取得し、旧デルファイなども傘下に加えています。マーレは一度M&Aで一緒になった会社を手放すことをしません。日本には現在、2600人の従業員がおりますが、大きくしていくのかどうかは顧客がどのぐらい日本で生産していくか、その計画にもよります。アメリカやメキシコ、タイに移るようであれば、それぞれの当地にマーレがいますし、柔軟に対応することが可能です」

マーレの詳細はこちら