「人とくるまのテクノロジー展2025」では、パシフィコ横浜の北棟を利用してOEM各社が展示を行っていた。日本自動車工業会取材のモビリティショー(モーターショー)とは異なり、自動車技術会や日本自動車部品工業会が主催するイベント・展示会では、新技術を紹介することと技術系の人材確保をアピールすることといった出展目的がある。このうち、ホンダとトヨタがどんな展示をしていたのか紹介する。

CTBとは違うホンダのバッテリーパック技術

ホンダで気になった展示は、2点。ひとつはバイクの外装パーツだが、無塗装の樹脂を使ったもの。ホンダは各種の素材技術を展示『NC750X』 2025モデルを使った主に樹脂製品の再生素材や新素材技術を紹介するコーナーで発見した。

NC750X 2025モデルには、リサイクルプラやバイオマスプラの他再生アルミなどが車両各部に使われている。このうちサイドシェルター、ミドルカウル、リアカウルに「DURABIO」という樹脂製品が無塗装で使われている。DURABIOは、バイオ由来のエンジニアリングプラスチック製品だが、着色した場合の発色性や耐久性が高くバイクの外装パネルとしての利用が可能だそうだ。

素材自体の着色で、仕上がりも特殊なコーティングも必要ない。同色の金属燃料タンクと比較しても色合いや手触り、光沢にも違和感はない。塗装やコーティングといった工程を省くことで、環境にいいだけでなくコストダウンにもつながる。現在カーキと黒の2色しか設定がないが、ニーズがあれば他の色も調合が可能だ。

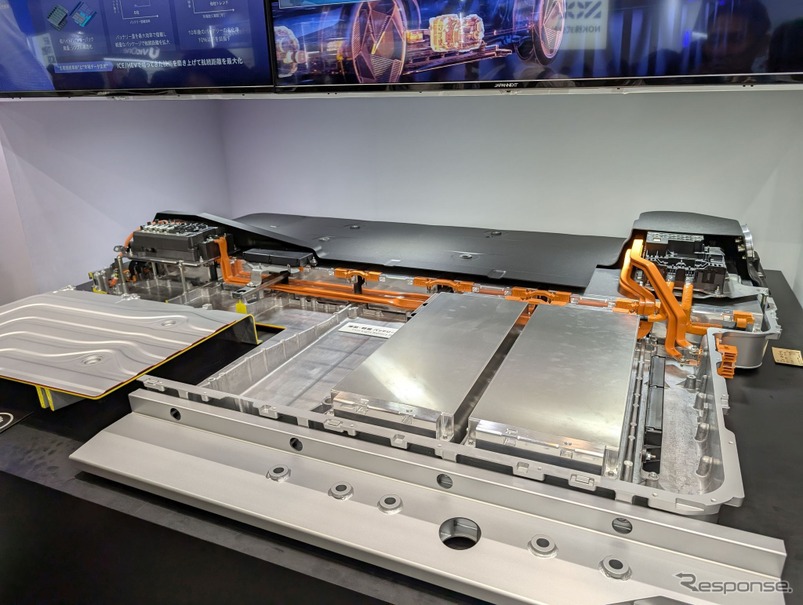

もうひとつは、生産技術の工夫で実現した薄型軽量のバッテリーパック。EVのバッテリーパックの小型軽量化が重要であることはいうまでもない。中国メーカーはCTP(Cell to Pack)やCTB(Cell to Body)といった技術で、バッテリーセルの高密度化パック、ボディとバッテリーパックの一体化でバッテリーパックの高密度化を実現している。ホンダの技術は、アルミ素材のケースをメガキャストと摩擦撹拌接合(FSW)によって、従来品より約8mmほど薄型のパックケースの製造を実現した。

通常、バッテリーパックは、本体を冷却する水路を確保しなければならない。従来は、アルミブロックに穴を開けたり、配管を後付けしたりしていた。メガキャストで製造したパックケースに凹凸のある薄いパネルをFSW(Friction Stir Welding)によって接合することで、薄型を実現した。

将来的なスケール化を目指すトヨタのモビリティサービス事業

トヨタは再生素材やサーキュラーエコノミーと、モビリティに関する社会課題への取り組みを紹介していた。一見すると、広報部によるCSRの取り組み紹介のようだが(もちろん社会貢献のPRという目的もあるだろうが)、どれもビジネスに関係する取り組みだったことを補足しておく。つまり、単なるCSRではなく、ビジネスとしてスケールさせること持続可能であることを前提とした取り組みである。

サーキュラーエコノミーでは、素材の再利用やリサイクルの展示の他、車両解体時に取り外すハーネス類に施された工夫についての展示が面白い。解体時、ハーネスの取り外しはパワーシャベルのバックホーにハーネスをひっかけて引きちぎるのだが、このとき、どこを引っ張ればよいかの目印をハーネスの束につけている。

オペレーターはそこを目安に引っ張れば、ハーネス全体をうまく引き離せる。しかし、ハーネスのうちアース線はボルトで車体に固定されるので、重機でひっぱるとハーネスがちぎれて、1回できれいにはがせない。そこで、アース線を固定するボルトには缶飲料のプルタブのようにちぎれる部分に切り取り線が加工されている。指定の場所をひっぱれば、アース線はボルトを車体に残したまま、プルタブ部分から切り離され、ハーネスだけを引きちぎることができる。

社会課題への取り組みは、主にアプリやデバイスを使ったソリューションで、社内起業やスタートアップとの新ビジネスが多かった。

「SmartGOTO」は地域のバスやタクシーの手配、チケットやECによる物品購入、その他住民ポータルのようなサービスを集約したアプリだ。地方公共交通の崩壊は、生活弱者の移動を自由を奪うことになる。買い物サービスや乗り合いバスやタクシーの手配アプリは、地方で利用価値が高い。このような場合、住民や利用者にコスト負担を強いるとうまくいかない。自治体がサービスプラットフォームの利用料を負担する形で導入しているところがあるという。