とかく“分かりづらい”と思われがちな、車載用音響機器の選択やセットアップ。その“分かりづらさ”を払拭することでこれに親しむドライバーを増やそうと試みている当連載。現在は「インストール」に関連する事柄にフォーカスし、解説している。

◆車載用音響機器には「電源ケーブル」は未装備。取り付けの都合に合わせて別途用意!

ここまで「スピーカーケーブル」と「ラインケーブル」に関する“分かりづらい”事項の解説を行ってきたが、今回は「パワーケーブル」にスポットを当てる。

さて、パワーケーブルとはすなわち「電源ケーブル」のことを指す。家庭用の電化製品には普通、電源ケーブルが備わっている。つまり製品の一部として最初から本体に装着されている。そして端にはコンセントに挿せるようにプラグが装備されている。

対してカーオーディオ機器には電源ケーブルがあらかじめ本体に接続されておらず、同梱もされていない場合も少なくない。設置の都合に合わせて別途用意されるのがスタンダードだ。

なおパワーケーブルは、他のケーブルと比べて最も構造がシンプルだ。スピーカーケーブルと同様に両端にプラグはついておらず、スピーカーケーブルのように2本1組にもなっていない。

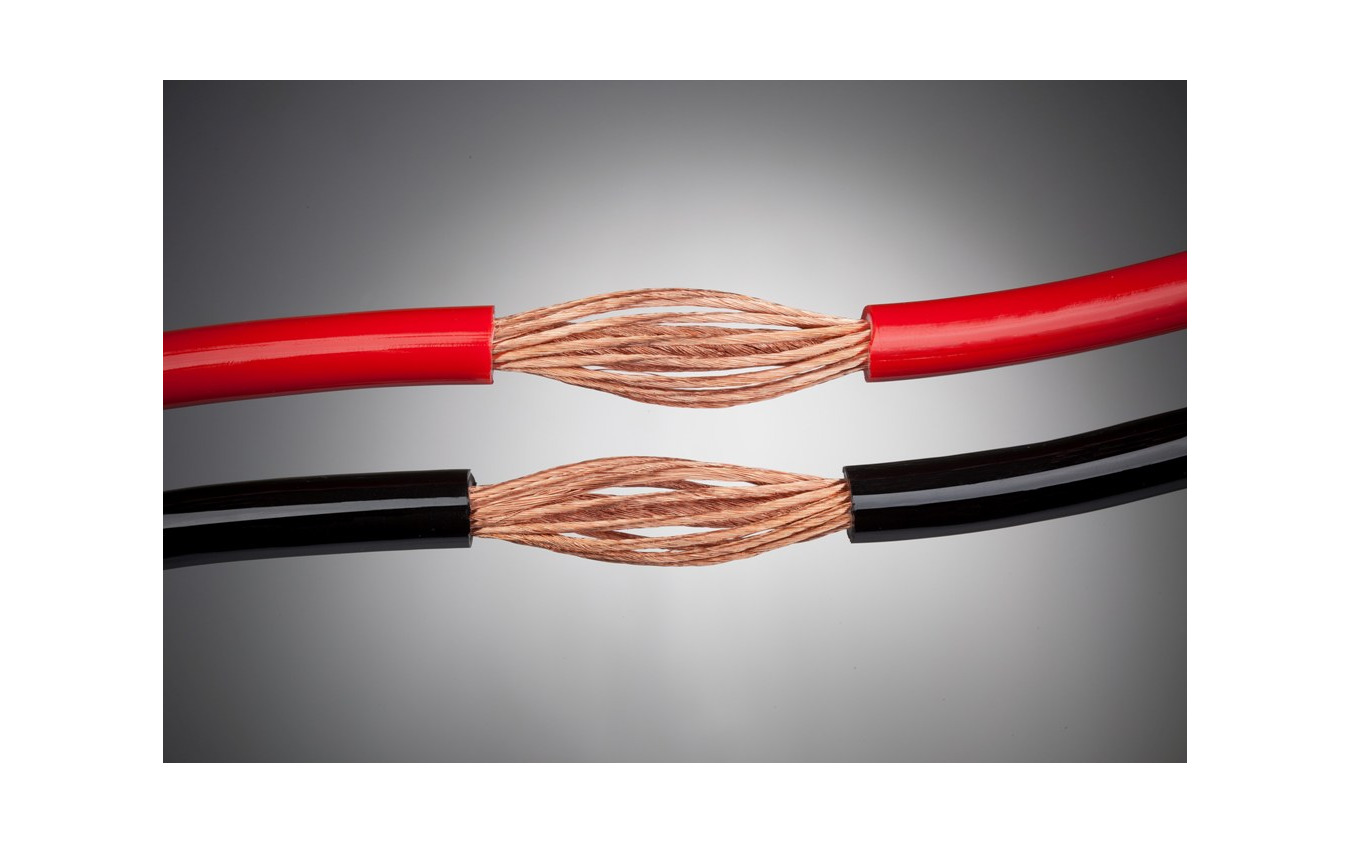

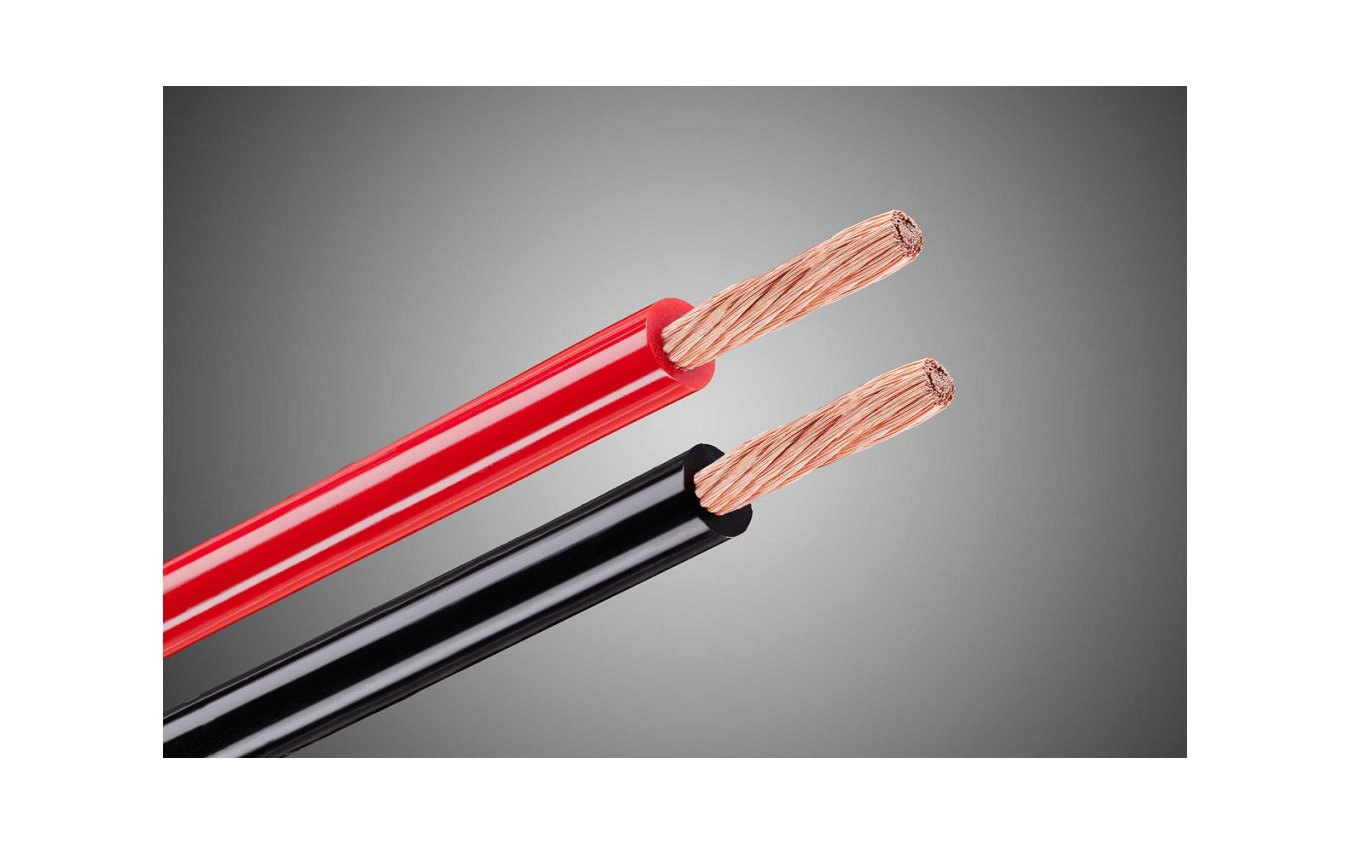

「パワーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

「パワーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

◆電源配線は、プラス側とマイナス側とで異なる方法が実行される!

ちなみに、パワーケーブルが1本単位となっているのは、プラス側とマイナス側とで必要となる長さが異なるからだ。以前の記事で「バッ直」について解説したが、カーオーディオ機器のプラス側の配線は車両のメインバッテリーから直接引き込まれることとなる(この配線方式のことが「バッ直」と呼ばれている)。

対して、マイナス側の配線は機器の近くでボディに接続される(この接続法のことは「アース」と呼ばれている)。クルマのボディがマイナス側のケーブルの役目を果たすので、ボディに接続すればバッテリーまで電気が戻る。このようにプラス側の線とマイナス側の線は別に配線されることとなるので、2本1組にされることはないのだ。そして構造も至ってシンプルだ。導体を被膜で包んだ状態にて完成されている。

ただし、太さの違いがさまざま用意されている。というのも、使用する機器ごとに消費電力量が異なるため、それに合わせて太さを選べるようになっているのだ。

「パワーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。

「パワーケーブル」の一例(チェルノフケーブル)。◆太いパワーケーブルほど伝送効率は良いが、太すぎるのも問題!?

太い方が大量の電気を流しやすくなる。しかし、使用する機器によっては太すぎるのはオーバースペックとなるため、太すぎるものを使うとコストが無駄になる。また、太すぎることが原因で音に悪影響が出ることもある。このあたりに関してはショップごとで見解が分かれる部分でもあるが、太さのチョイスは適材適所で行われることが多い。

パワーケーブルに何を使うかでも音は変わる。より高品質なものを使えば必要な電気量を過不足なく供給でき、しかも質の良い電気を伝送できるので、信号を増幅する際にも良い音質で作業を行える。逆に、供給される電気にノイズが乗ったり質が悪いと、それが音に悪影響を与えることになる。

かくして、パワーケーブルも廉価なものから高級品までさまざま用意されている。予算に応じて選ぶ必要があるが、可能な範囲でより良いものを選べると安心だ。覚えておこう。