日産自動車は22日、軽スーパーハイトワゴンの『ルークス』を今秋フルモデルチェンジすると発表した。先代からガラッと変わったデザインには、「日本ならではの軽自動車」というこだわりが込められているという。

日産 ルークス 新型のツートーン仕様(ハイウェイスター)

日産 ルークス 新型のツートーン仕様(ハイウェイスター)

◆「軽自動車ならではのデザイン」でゲームチェンジを

新型ルークスのデザインを主導した日産グローバルデザイン本部第二プロダクトデザイン部プログラム・デザイン・ダイレクターの入江慎一郎さんは、先代ルークスのデザインも担当した。先代の開発時に日産の軽自動車の認知度が低いことに驚いたという。「『サクラ』も知らない人がいるんです。まずはこれをなんとかしないと」という思いからスタートした。

その要因は、「軽自動車は日本独自のものですし、軽自動車ならではのデザインやしつらえに特化したメーカーのクルマがたくさんあります」。一方日産の軽自動車は、「良くも悪くもコンベンショナル(登録車ライク)なので、埋もれてしまっていたのかなと思いました」と分析する。そこで、「今回はゲームチェンジしなければいけないと、軽自動車ならではのデザインをしようという意気込みでした」という。

その軽自動車ならではのデザインとは何か。入江さんは、「ラインナップ上は“日産っぽく”しなければいけません」としたうえで、「デザインは“軽自動車っぽく”しなければいけない。軽自動車は規格が決まっていますから、ボディの厚みも取れない(デザインに余裕がない)ですよね。その中で普通のコンベンショナルなデザインをしようと思うと難しいんです。でもこの難しさをポジティブに捉えたデザインはできるんじゃないか」と思い立った。

日産グローバルデザイン本部 第二プロダクトデザイン部 プログラム・デザイン・ダイレクターの入江慎一郎さん

日産グローバルデザイン本部 第二プロダクトデザイン部 プログラム・デザイン・ダイレクターの入江慎一郎さんそこで入江さんはルークスという語源に立ち返った。「ルークスとは“ルーミーのマックス”、要はマキシマムな広さ感や大きさ感がルークスの語源です」。しかし先代を見ると、「フロントウィンドウやバックウィンドウが寝ているなどコンベンショナル、乗用車ライクですよね。ですからそこをスーパーハイトワゴンならではとか、軽自動車ならではのパッケージングに変えて、そのパッケージングがデザインの魅力の一つにもなるように四角というテーマでトライしたのが新型です」と語る。

そうすると疑問がわく。そのままデザインするとただの四角のバンのように見えてしまわないか。入江さんは、「そこで重要なキーワードが上質さ」だった。「これはいまの時代、非常に重要なキーワードのひとつです。クルマに限らず日常に使うもであっても価格以上のしつらえや、上質さに目が行くんです。ですから軽自動車も規格は軽なんですが、軽を超える上質さが備われば絶対にお客様に選んでいただける。そこに特化させて内外装ともこだわり抜きました」と話した。

◆軽自動車の原点は「駕籠(かご)」

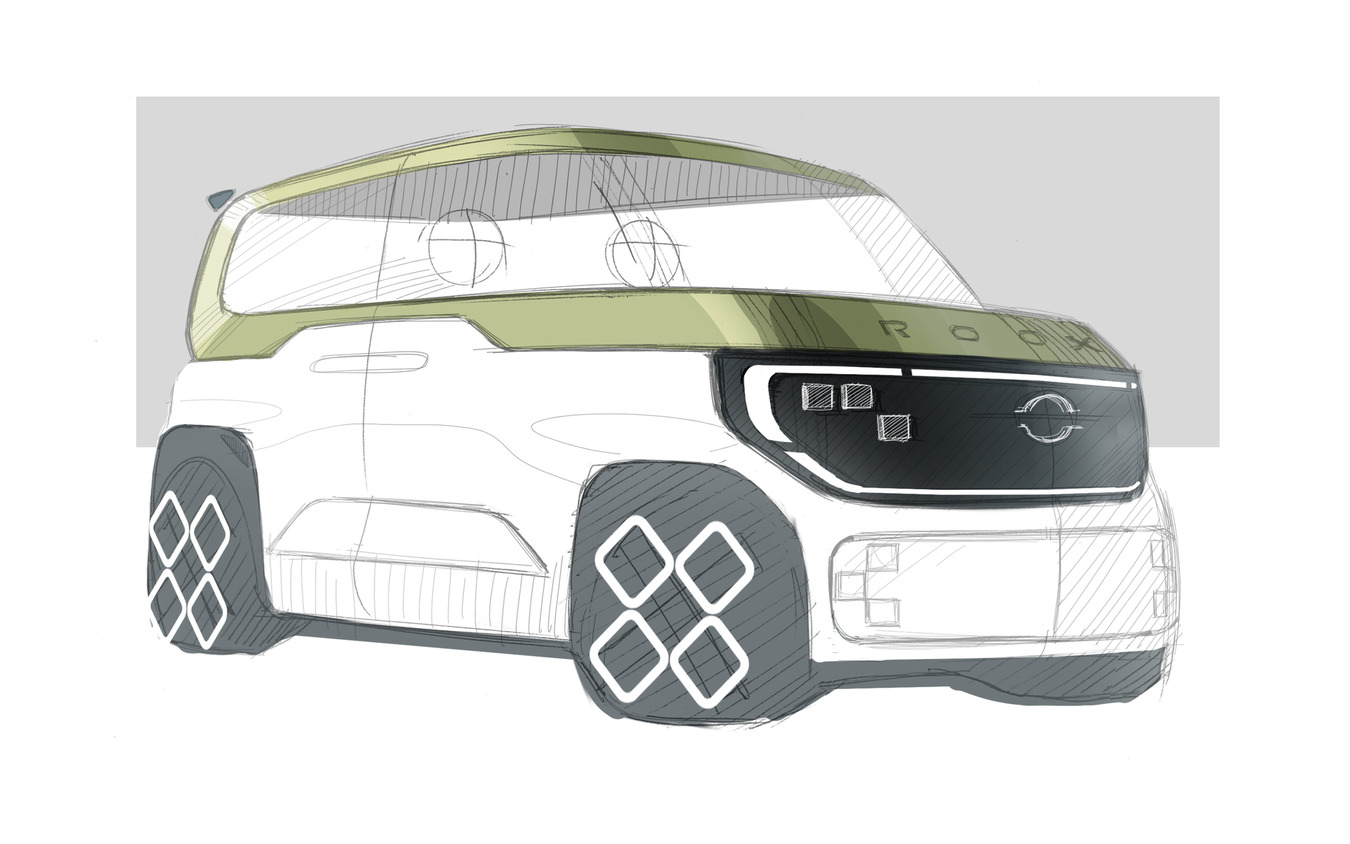

日産 ルークス 新型のデザインスケッチ

日産 ルークス 新型のデザインスケッチ新型ルークスでは前述の通りゲームチェンジする意気込みでデザインされた。そこで入江さんは「個人的な意見」としながらも、「パイクカーのようなカテゴリーだと思って開発しました。まさにいまの日産のラインナップにはない軽自動車として新しくデビューさせていただいたと思っています」と話す。

なぜパイクカーか。「軽自動車は、日本独自の特有なクルマです。その視点でいうと軽自動車の原点は“駕籠(かご)”じゃないかなと。世界中見てもない、駕籠みたいなクルマを作りたいなと思っていました。そういう意味でもパイクカー的なデザインから、コンセプシャルな(日本の軽という概念的な)コンセプトのクルマに見えるのではないかなと思っています」とのことだった。

そういう視点でボディサイドを見るとカラーブレークライン(2トーンの塗り分けのライン)の独特の形状に目が行く。入江さんは、「唐破風(からはふ)をモチーフにしています。日産デザインのベースにジャパニーズモダニティがありますし、軽自動車は日本にしかない、ジャパンオリジナルです。そこで日本にしかない伝統的なものをボディ全体で取り入れられないかと考えた結果です。ルークスはスライドドアですからボディサイドから人を招き入れる、つまりおもてなしの心をエクスリアでも表現できると考えました。そこで日本古来の建築様式で神社とかにも使われている滑らかなラインの唐破風という門構え様式を取り入れて、しつらえました」と説明した。

日産 ルークス 新型のデザインスケッチ

日産 ルークス 新型のデザインスケッチ◆開発当初から決めていた2トーン

また、このカラーブレークラインにはもうひとつ意図がある。「最初から2トーンを意識しながらデザインしたもので、デザインの初期段階から既にありました。ルークスはスーパーハイトワゴンなので当然背が高く見えますから、そのまま四角にすると背の高い四角いバンに見えてしまいます」。しかし、「(新型ルークスの)モノトーンとカラーブレークラインで塗り分けられたプレミアム2トーンを比較してみると、2トーンの方が縦横比が変わって安定してワイドにも見えるんです」と入江さん。その理由は、「キャビンとボディのバランスがカラーブレークラインによって見え方が変わるからなんです」とこれも四角いバンに見せないデザインの取り組みの例といえる。

日産 ルークス 新型(ハイウェイスター)

日産 ルークス 新型(ハイウェイスター)ここで注目したいのがこの塗分けだ。唐破風をモチーフにしているので直線と曲線が組み合わされただけでなくドアとフェンダーなど外装の複数のパーツに及ぶため極めて難しい塗り分けなのだ。その困難さから、「一時期風前の灯火になりそうでした」と入江さん。その理由は「どうしても線ズレが起こってしまうんです。しかも色をわざわざ塗るわけですから(ずれてしまったら)目立ちますし、失敗は許されません。でも誤差はほぼないです」という。

そこには工場の努力があった。「ジグ(治具)でマスキングしてから塗装しているんですが、そのジグにルーペを付けているんです。専用のマスキングスペースを工場内に作って、このジグを使ってすごい時間かけてマスキングテープを貼るんです。そしてそのルーペを覗きながら線ズレを見ています。誤差1.5ミリ以内です」とその仕上がりに自信を見せた。

◆ボディカラーは食材を彩る「テーブルウェア」

日産 ルークス 新型のカラーバリエーション

日産 ルークス 新型のカラーバリエーションこの2トーンのカラーにもこだわりがある。日産グローバルデザイン本部アドバンスドデザイン部の三宅広華さんによると、「日産のエクステリアの2トーンはルーフに有彩色を採用するという特徴があります」。そのうえで、「新しい世代のルークスでどういう表現ができるかを考えました」という。

また三宅さんは、「奇抜なのものは目指さず、日常に溶け込んだり、生活に馴染んだりするカラーを第一に考えましたので、2色のコントラストを柔らかくしています。ラインナップの一部には濃い色もありますが、横並びで見るとルークスの明るく楽しい生活が感じられるでしょう」と説明。そして、「優しい、柔らかい色の組み合わせになっています。メインである女性に限らず、男性にも受け入れられやすいカラーの組み合わせです」とのこと。

入江さんはこれらカラーについて、「食卓でいうと、食材を彩るテーブルウェア的な役割です」と例える。「そうするとメインは食材で、それを彩るための、引き立てるためのサブ的な役割がこのカラーです」と述べ、「カラーが引き立ちすぎると食材が沈んでしまうでしょう。あくまでもお客様、乗る人がメインですから、より美しく、彩り豊かな生活を送っているように見えるような演出をするのがカラーなんです」と位置付けた。そこでカラー名称もフローズンバニラやソルベブルー、シナモンラテ、カンジュクカシスなど、「日常的に馴染みやすい食材の名前にちなんています」と語った。