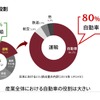

運輸部門のCO2排出量の8割以上を占める自動車。規制強化と電動化の波に直面するなか、HVO(次世代バイオディーゼル)は「今すぐ削減できる燃料」として脚光を浴びる。官民が一堂に会した体験会では、現実的なマルチパスウェイ戦略の一翼を担う可能性が浮き彫りとなった。

いすゞ自動車、ユーグレナ、平野石油、マツダの4社は8月22日、東京都内のホテルで、法人企業や官公庁を対象とした「次世代バイオディーゼル体験会」を開催した。

会場では、脱炭素社会の実現に向けて、次世代バイオディーゼル燃料の導入や利用拡大に関する最新の取り組みや課題が紹介された。行政と民間企業が同じ場に立ち、今後の社会実装に向けた具体的な方針や展望を示した点に注目が集まった。

説明会に登壇したのは経済産業省資源エネルギー庁、マツダ、ユーグレナ、平野石油、いすゞ自動車、三井住友フィナンシャルグループ(登壇順)。

◆液体燃料は次世代燃料のひとつとして有力

資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課(液体燃料担当)の東哲也氏は、液体燃料の意義について説明した。

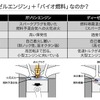

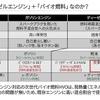

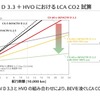

「2050年カーボンニュートラルの実現には、エネルギー密度が高く、可搬性や貯蔵性にも優れる液体燃料が必要不可欠」と語り、特に大型車や航空機などでは電動化や水素化よりも液体燃料の方が実用的である点を指摘した。

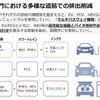

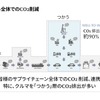

また、日本が掲げる「マルチパスウェイ戦略」に触れ、EVやFCVに加えてHEVやバイオ燃料などの多様な選択肢を組み合わせることが重要だと説明。国際的にもこうした取り組みを発信していく方針を示した。バイオディーゼル導入に向けた課題としては、規格の整備や税制面の見直しを挙げた。