EVオーナーなら「ニチコン」といえばなんの会社かすぐにわかる。高速道路や道の駅などの急速充電器でお世話になったことがあるオーナーも多いはずだ。一方で、ニチコンはアルミ電解コンデンサを筆頭に小型電子部品を1950年から手掛ける老舗でもある。日本製のアルミ電解コンデンサの信頼性・耐久性には定評があり、ニチコンのアルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサは世界中の電子・電気機器メーカーが採用している。

自動車業界も例外ではなく、車載電子機器の基板や電動車のインバータ回路などにもニチコンのコンデンサを発見できるが、近年はEV充電器やV2Hシステムなどエネルギー事業にも力を入れている。

◆量産EV開発の立役者

ニチコンが電子部品メーカーからエネルギー産業に事業を拡大した大きな転換点は、やはり量産型EVの販売開始による部分が大きい。製品向けの小型電子部品から家庭用・産業用のエネルギーマネジメントシステムを手掛けたとき、同社ではNECST(ネクスト:Nichicon Energy Control System Technology)というプロジェクトを起こした。

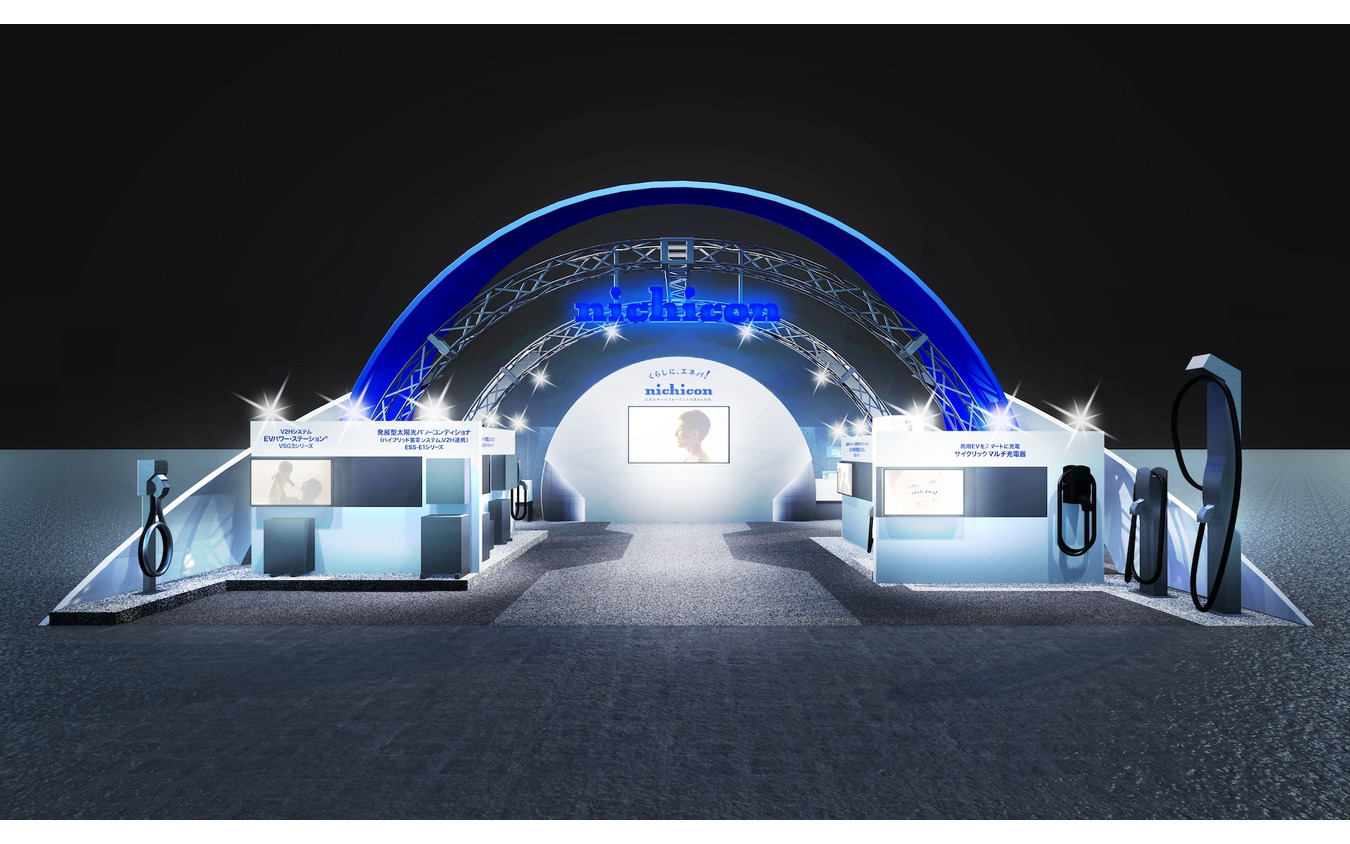

EVの普及とともに増加するV2Hシステム市場

EVの普及とともに増加するV2Hシステム市場コンデンサは電気を蓄えるという機能で広義の蓄電システムということができる。ニチコンではエネルギー事業で蓄電池の研究開発も行っていた。車載用のオンボードチャージャー(OBC)も手掛けており、三菱自動車、日産自動車、スバルとはEVや充電器の開発で、早くから相談を受けていたという。

三菱、日産が市販EVの開発を始めたとき、自動車メーカーとのつながりがさらに強化され、EVの充放電に関する技術の拡大につながっている。三菱『i-MiEV(アイミーブ)』のOBCはニチコン製だ。2011年の東日本大地震のときは、経済産業省による災害時のEV活用の事業に手を上げ、日産とともに本格的なV2H技術の実用化を進めた。

国内市販EV市場の創成期から充放電の技術にかかわり、充電器やV2Hの規格・ガイドラインの策定にも貢献している。そのため、国内メーカーはEVを作るとき、ニチコンにV2Hや急速充電器の接続試験を問い合わせることが多い。輸入車がEVを国内展開する際も、日本のV2Hについてはニチコンに聞けとばかり、充電器のチャデモ対応の相談に訪れるという。公共の急速充電器の利用者や家庭のV2H購入者から寄せられる生のユーザーの声は、同社にとって大きなナレッジとなっているからだ。

◆エネルギーは「家産家消」できる

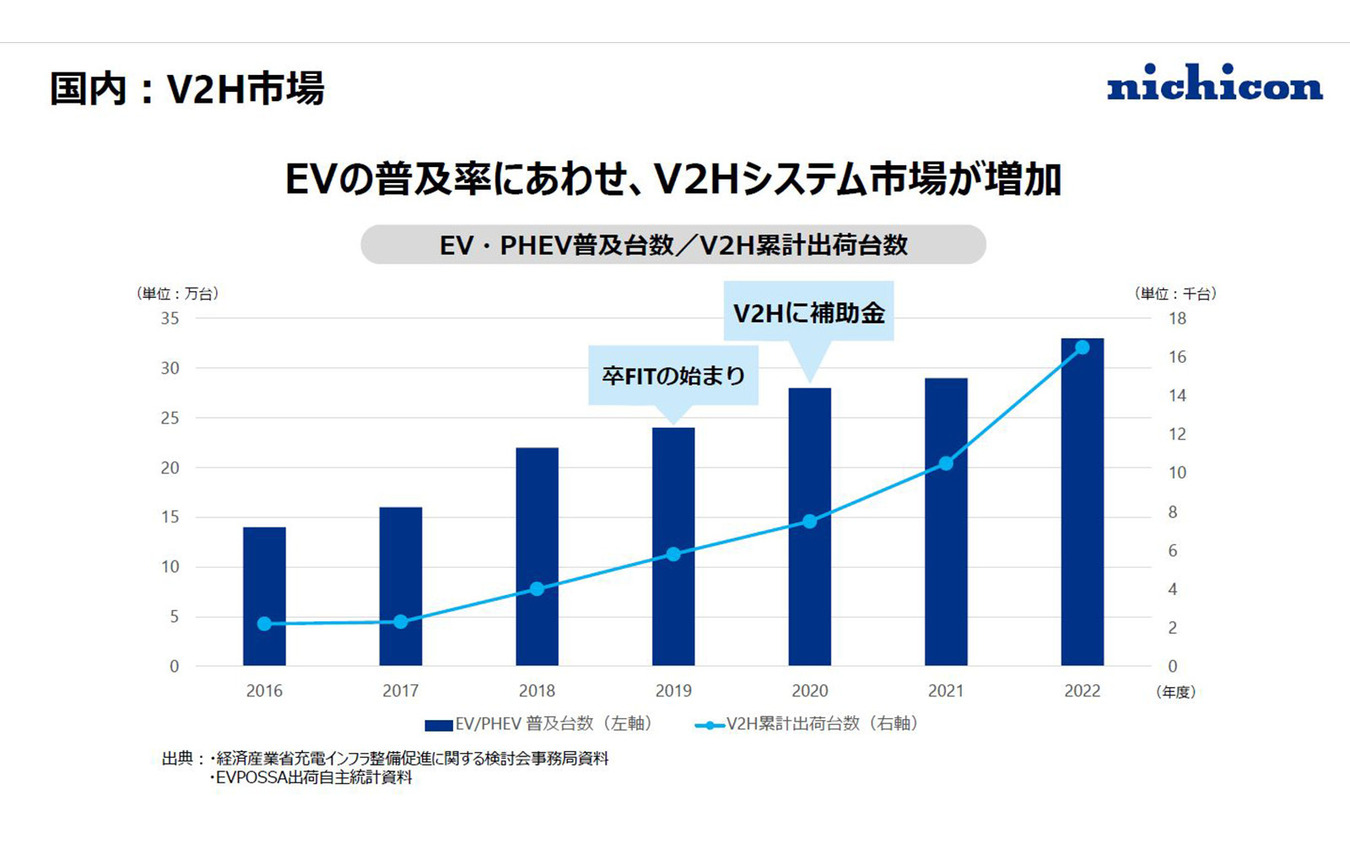

ニチコンの家庭用エネルギーシステム、「EVパワー・ステーション(R)」はすでに第三世代を数えている。EVパワー・ステーション(R)は、一般家庭でV2Hを実現するための装置だ。EVのDCソケット(急速充電口)とEVパワー・ステーション(R)を接続すれば、EVバッテリーの電力で家の電気を賄うことができる。

新型V2H「第3世代パワー・ステーション(R)」

新型V2H「第3世代パワー・ステーション(R)」40kWh以上のバッテリー容量があれば、停電によって外部(電力グリッド)からの電源供給が断たれても、約3日分の生活電力を賄うことができるといわれている。3日分というのは、非常時に節約した電力消費ではなく、冷蔵庫やエアコンなどを普通に使った場合の消費電力を想定したものだ。

FITによる電力買い取りが終了した家庭なら、ソーラーパネルの電力をEVに溜めて夜間電力など自家消費に使えば、余剰電力を売るより、電気代の節約効果のほうが高い場合がある。

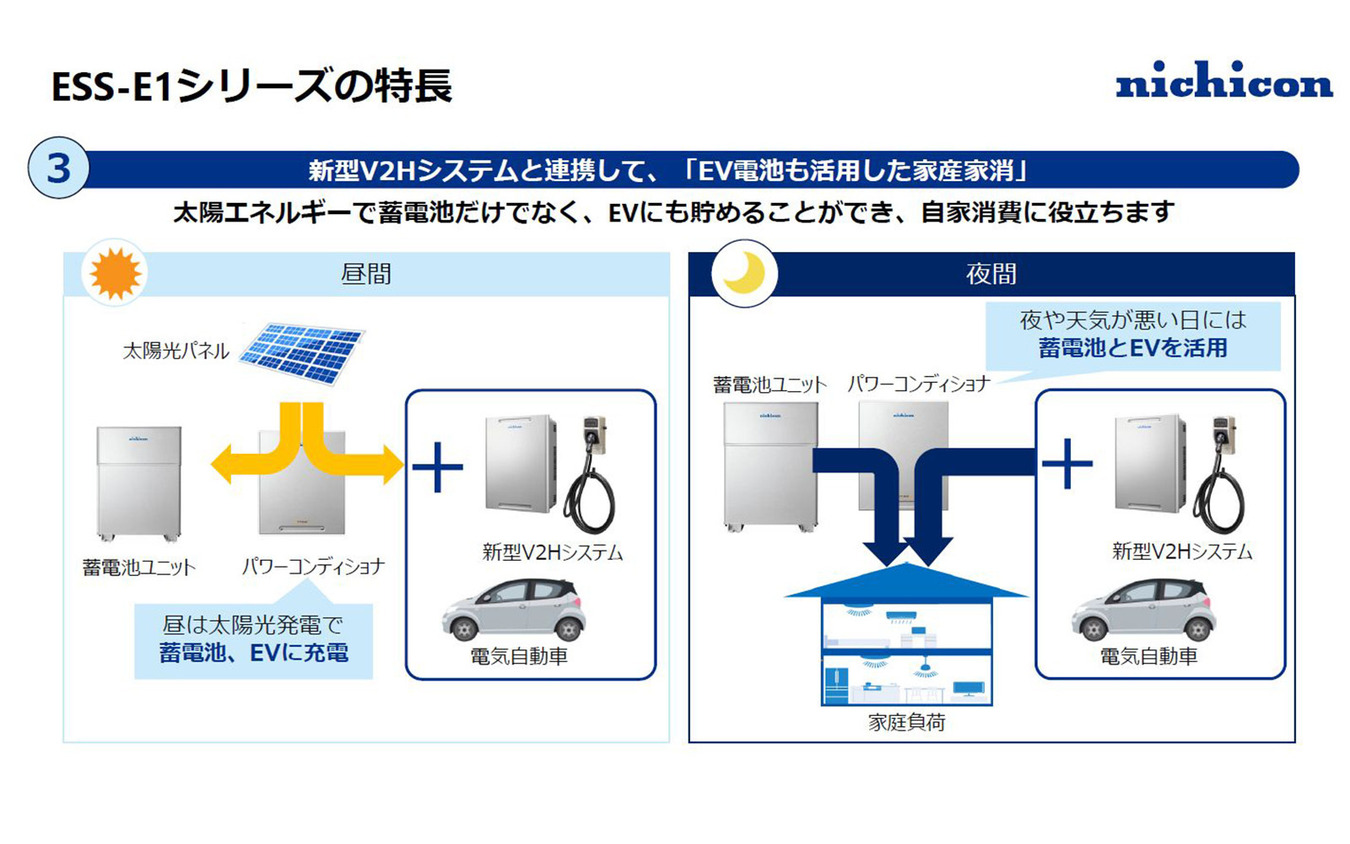

ESS-E1シリーズの特長

ESS-E1シリーズの特長ニチコンではこれを「家産家消」と呼んでいる。電気は買うのではなく自宅で作って自宅で消費するという考え方だ。従来のESSと呼ばれる蓄電システムは蓄電池の容量が10kWh前後と小さかった。だがEVの40~80kWhのバッテリーをうまく使えば、無理な節約をしなくても電気代を抑えたり、災害時の電源確保にもつながる。

◆小型・ファンレスで一般家庭でもうれしいトライブリッド蓄電システム(R)

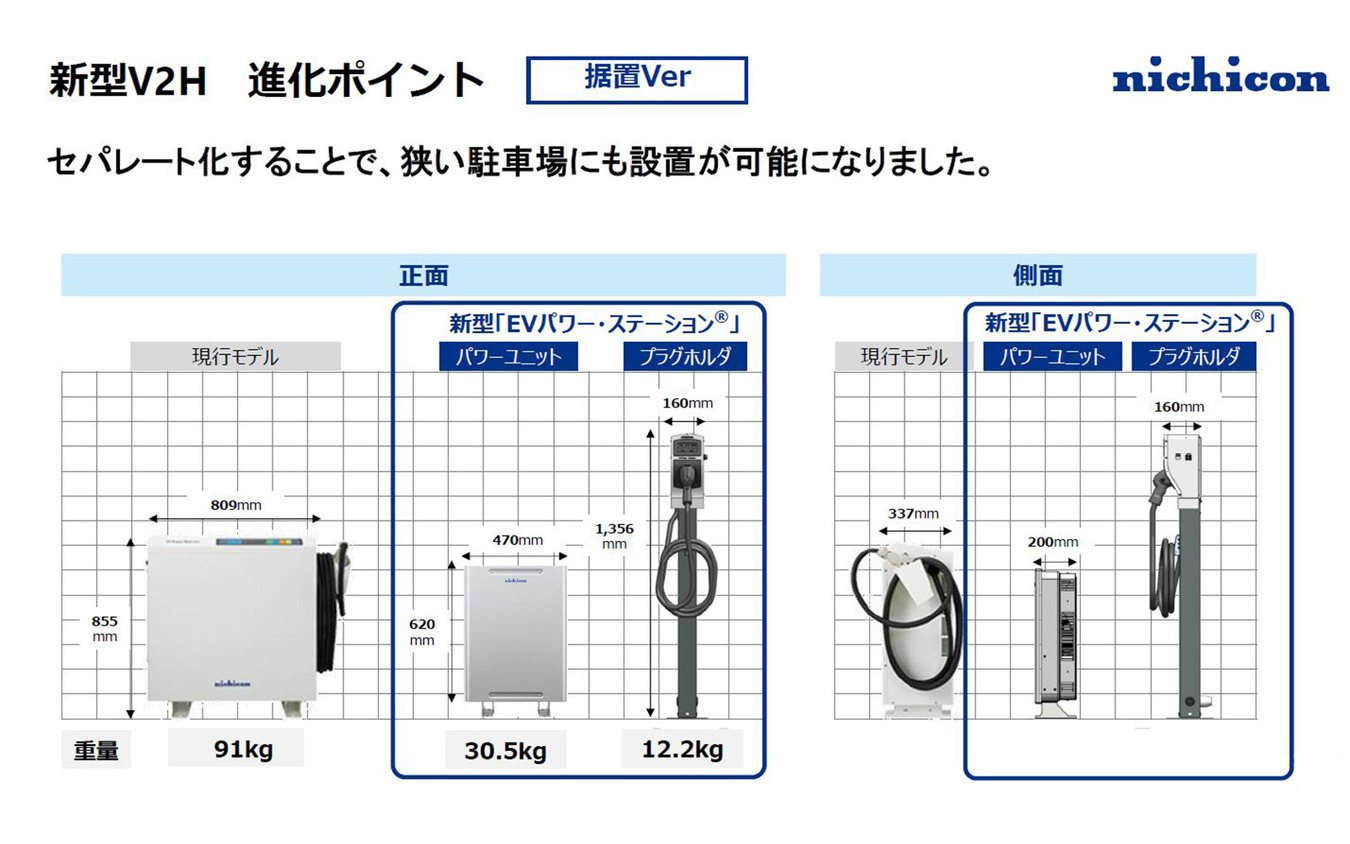

ニチコンの第三世代のV2Hシステム(EVパワー・ステーション(R))は、一般家庭での利用を考えて、薄型の本体にファンレス構造を採用している。また、ケーブルプラグを分離型にすることで、設置場所の自由度がかなり高い。ファンレスなので、近所への騒音を気にする必要がない。従来モデルより薄型で、ケーブルプラグが分離しているのでガレージ近くに本体を設置する必要もなく、車庫の位置や形状にあわせたレイアウトも可能だ。

新型V2Hの進化ポイント

新型V2Hの進化ポイント据置タイプのほか、パワーユニット本体、プラグホルダが壁掛けタイプの製品も用意されており、海岸近くなら重塩害対策モデルのオプションもある。また、新開発の自動切換えができるブレーカーによってV2H専用の分電盤を廃止することができる。これは工賃の削減につながる。

これらの工夫で、一般家庭でもエネルギーマネジメントをより身近なものへと変えていく。ニチコンでは、太陽光、蓄電池、EVの3つを活用したエネルギーシステムをトライブリッド蓄電システム(R)と呼んでいる。いまや、異常気象による激甚災害は、だれもが直面するリスクとなっている。トライブリッド蓄電システム(R)の技術は、そのための家庭用統合エネルギーソリューションとなるものだ。

ニチコンのV2Hシステム「EVパワー・ステーション(R)」VSG3シリーズ

ニチコンのV2Hシステム「EVパワー・ステーション(R)」VSG3シリーズ◆商用EV時代に向けた取り組み

ニチコンが目指すカーボンニュートラルは、EV充電器や家庭用のエネルギーシステムだけではない。今後、EVは商用車・事業用車両にも広がっていく必要があり、トラック、バス、商用バン、企業や自治体の業務車両にもエネルギーソリューションを展開していく。

工場などを除くと、平均的な事業所でエネルギー消費の大部分はエアコンと照明である。すでに省エネタイプやLED化が進んでおり、これ以上CO2を削減しようと思うと車両や移動に手を付ける必要がある。EVは、車両の維持コスト削減にもつながり有力なソリューションのひとつだ。

三菱『eキャンター』やいすゞ『エルフEV』などは、物流事業者を中心に採用が着実に進んでいる。ホンダは商用利用を意識した『N-VAN e:』を発売し、軽乗用車タイプの『N-ONE e:』には、シンプル装備の廉価モデルもラインナップされた。フォロフライやASFなど、商用EVに参入するベンチャーも少なくない。

◆夜間の複数台充電を最適化するサイクリックマルチ充電器

商用EV向け「サイクリックマルチ充電器」

商用EV向け「サイクリックマルチ充電器」ニチコンは、商用EV向けの充電システムとして、サイクリックマルチ充電器を開発し、来る商用EV時代のニーズに備えている。サイクリックマルチ充電器は、バスやトラックなど複数台のEVを運用する事業者向けの急速充電システムだ。1台の事業用充電器にディスペンサ(充電ポスト)を最大6台まで設置して、各車両の充電状態に応じて最適な充電制御を行ってくれる。

営業車や事業車両が入庫し、翌朝の稼働までに必要な充電をすべて終わらせるには、ディスペンサごとの出力や充電時間を細かく制御する必要がある。人力では避けたい作業だが、サイクリックマルチ充電器は、クラウドサーバーが充電器からの情報を使って出力制御が可能で細かいスケジューリングを設定できる。

事業者がEVのメリットを最大限に生かしたいなら、このようなインテリジェントなマルチチャージャーを設置して無駄な管理コストを下げるべきだろう。

ニチコンのEVパワー・ステーション(R)やトライブリッド蓄電システム(R)、急速充電器などは、10月末から開催される「ジャパンモビリティショー2025」の同社ブースで確認することができる。EVを中心とした「家産家消」のしくみを、ぜひ体感してみてほしい。

ニチコン「Japan Mobility Show 2025」 特設ページはこちらから