レスポンスセミナー「SDVとAIが変えるクルマとクルマ作り~欧州vs日本のクルマの今と未来~」では、コンチネンタルのオートモーティブ部門がスピンオフして独立したAUMOBIO(オモビオ)のエキスパートがSDVについて語る。

セミナーに登壇するのは、オモビオ アーキテクチャ&ネットワークソリューション事業部 JOEM部門責任者 青木英也氏。青木氏は、今回のセミナーでSDVの本質を深堀りする。本質を理解しないと、どんなによい技術でも実利や収益に結び付けることは難しいからだ。

コンチネンタルオートモーティブ事業のスピンオフにより独立した背景

まず、オモビオ設立の背景や経緯を簡単に紹介する。母体とするコンチネンタルは、タイヤや産業用素材、オートモーティブといった事業をグローバルで展開している。このうちオートモーティブ部門では、自動運転のためのレーダーや制御システム、テレマティクス、HPCを含む車載ECU群、ブレーキやサスペンションなどの安全・モーションシステム、UIにかかわるデジタルクラスターやディスプレイソリューションなど非常に多岐にわたるポートフォリオを持つ。

どれもSDVにとって重要なポジションを占めるものばかりだ。しかし、これらをバラバラに個別システムやソリューションとして提供するだけでは、SDVの付加価値を生み出すには不十分だ。SDVに関する市場ニーズに対して、ハードウェェアからソフトウェアまでワンストップで提供できる体制・組織が必要である。

SDVにかかわる事業ポートフォリオを一本化する。コングロマリットでは得られない専業企業として戦略柔軟性を得ることが、オモビオがコンチネンタルからスピンオフにより独立した最大の理由のひとつである。

SDVとは? HPCやゾーンアーキテクチャだけの話ではない

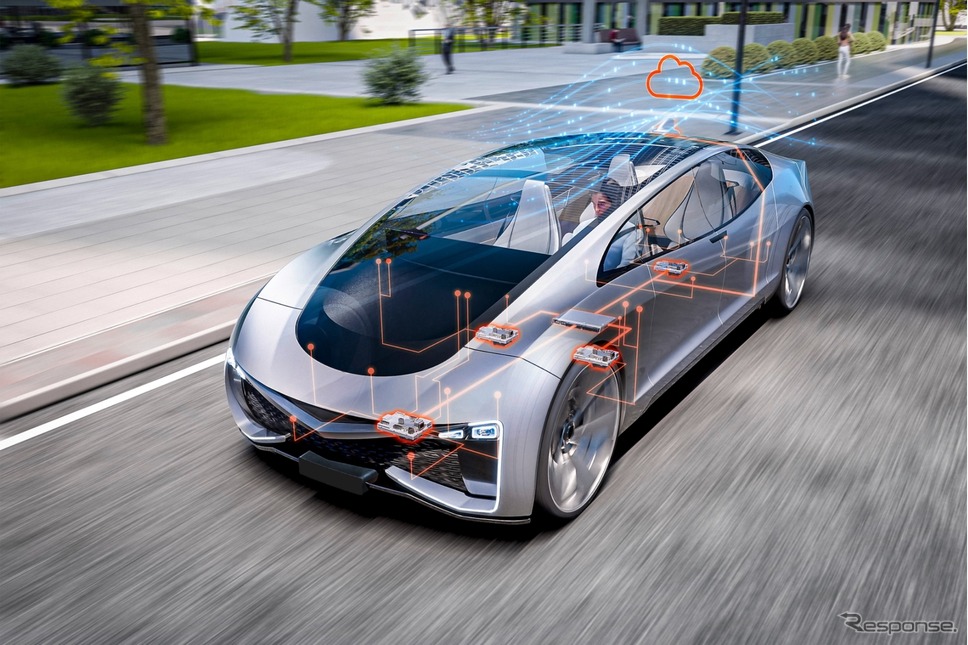

青木氏は、とくにコンピューティング、テレマティクス、セキュリティ、センサー、アクチュエーターといったエリアは、SDVの基幹を成すものと考えている。

「SDVの議論では、ゾーンアーキテクチャやHPC(High Performance Computing)が主役とされることが多い。確かにこれらは中核をなす技術ではあるが、それらがイコールSDVかというと、そうではない。AI処理や自動運転など高度な処理にはHPCも欠かせない。ゾーンアーキテクチャが導入されたのも、増え続けるECUの集約・統合はドメインコントローラーだけでは不十分だからだ。しかし、これらはSDVを実現するための手段であって目的ではない。」

SDVの定義はそもそも難しく、定着していない。メーカー、アカデミア、行政でそれぞれの定義が存在するといってもよい状況だ。ゾーンアーキテクチャや統合ECUのような変化を、アーキテクチャ進化の延長で説明することはおそらく可能だ。新型モデルに搭載される新機能のひとつとして売り出すこともできる。サプライチェーンの再編と捉えている業界も存在するだろう。

定義は難しいが、鍵となるのは「SDVと従来車とのいちばんの違いは、固定化されていた車両の機能がライフサイクル全体で可変となることだ」と青木氏はいう。

SDVを構成する3つのキーポイント

「SDVを語るとき、ファウンデーション、ソリューション、サービスの3つの側面に分けられる。ファウンデーションとは、HPCやゾーンECU、テレマティクス、セキュリティ機能といったアーキテクチャ部分。ソリューションは、機能を実現するソフトウェアやセンサー技術、アクチュエーター技術。サービスは、既存のメカニカルなもの以外に、機能アップグレード、アップデート、ツールビジネスやクラウドサービスなど新しいビジネスモデルも含む。SOPからEOS(エンドオブサービス)までの間の価値やビジネスの話となる。」

ファウンデーションは、メーカーやサプライヤーにとっても中核となるものだ。SDVの基本性能を決め、文字通り製品の基礎をなす。ビジネスとして、必要なコンポーネントや車両ハードウェアだけを製造するEMSのような形にも広がる。しかし、青木氏は、

「問題は、ファウンデーションは、ユーザーにとって見えないもの、関係ないものという点にある。」

と指摘する。つまり業界視点でアーキテクチャや機能にこだわってもSDVの本質をとらえることができない。SDVは、ソリューションやサービスまでを取り込んだ新しいエコシステムとしてとらえる必要があるという。

SDVの進化度合いを示す指標

SDVを概念的なものとして捉えると製品や実際のサービスとして捉えにくい弊害がある。そもそも、現在、SDVと呼べるような車は走っているのだろうか。これに対して青木氏は以下のような「SDVレベル」という指標を示した。

レベル0:ECU搭載(Software Enabled)

レベル1:通信モジュール搭載(Connected)

レベル2:OTA対応(Updatable)

レベル3:機能追加・変更(Upgradable)

レベル4:ソフトウェアプラットフォーム化

レベル5:イノベーション

現在は、法規制によりソフトウェア更新とサイバーセキュリティの管理が求められており、OTA自体は義務化されていないものの、車両のE/EアーキテクチャはセキュアなOTAを前提とした設計が主流になりつつある。つまりレベル2のSDVはすでに実現されている。レベル3の機能も、型式をとり市販されている車両に提供されはじめている。

レベル4では、車両としてのSDVとネットワークおよびクラウド環境が結びついて、ソフトウェアまたはサービスのプラットフォームが構築され、これから発展していくだろう。最終的にレベル5のプラットフォームができれば、さまざまなイノベーションが生まれるようになる。

エリアごとに考えられる収益モデルとは

しかし、SDVが本格的なビジネス、市場となるのもまだ先だ。青木氏によれば、

![SDVの本質はHPCでもゾーンでもない、3つのキーと収益モデル…オモビオ JOEM 部門責任者 青木英也 氏[インタビュー]](/imgs/thumb_h2/2163435.jpg)

![SDVの本質はHPCでもゾーンでもない、3つのキーと収益モデル…オモビオ JOEM 部門責任者 青木英也 氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2163435.jpg)

![SDVの本質はHPCでもゾーンでもない、3つのキーと収益モデル…オモビオ JOEM 部門責任者 青木英也 氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2163434.jpg)

![SDVは何をもたらすのか? 日産が描く“クラウド×クルマ”の価値[インタビュー]](/imgs/p/4r55aI4hIlVwLYFoZ_B1XH5Ok0DTQkNERUZH/2161274.jpg)