2005年、最も元気がよかった移動体通信会社はどこか。業界に与えた影響、市場での躍進という観点に立てば、ウィルコムはその筆頭になるだろう。

ウィルコムはドコモやauといった携帯電話会社ではなく、DDIポケットを前身とするPHSの会社である。ほんの数年前まで、ノートPC向けのデータ通信ビジネスなど限られた分野でしか存在感がなかった。しかし、2004年10月、KDDIグループを離れて、カーライルグループと京セラの資本下で独立系のキャリアに生まれ変わった。その後、同社はデータ通信市場にとどまらず、音声通話市場やスマートフォン、組み込み機器向けの市場で、携帯電話キャリアに対する「果敢なチャレンジャー」になった。

車載市場に対するチャレンジも始まった。昨年11月、ホンダが「インターナビ」にてウィルコムのデータ通信サービスの採用を決定。12月の段階でわずか3週間で5000契約の申し込みを獲得したのは、先に行われたインターナビ推進室の今井室長のインタビューで明らかになったとおりである。

ウィルコムはクルマ向けの車載機器市場にどのような姿勢で臨むのか。ウィルコム執行役員ソリューション営業本部長の瀧澤隆氏と、ユビキタス事業推進部長の荒木健吉氏に話を聞いた。

---まず最初にウィルコムが、従来の携帯電話キャリアとどう違うのか。その点からお聞きしたいと思います。これはPHSと携帯電話の違いという部分にもなるのでしょうけれども、ここから明らかにしていきたいと思います。

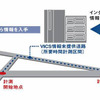

瀧澤 携帯電話とPHSの違いで言いますと、インフラ構成の違いということになるとなります。一言でいえば、アンテナ(基地局)の数が携帯電話に比べて圧倒的に多い。ひとつのアンテナがカバーするエリアは(携帯電話よりも)小さいのですが、アンテナの数を多く持つことによって広いエリアをカバーします。こういったエリア構成を「マイクロセル方式」といいます。

---マイクロセル方式のメリットはどのような点にあるのでしょうか。

瀧澤 ひとつには電波を飛ばす距離が短くてすむので、端末が低電圧・小出力でバッテリーが長く持つというメリットがあります。また電磁波の出力が小さいので、他の電子機器への電波干渉の影響も携帯電話に比べると少ない。例えばPHSは、病院での採用事例も多く持っています。

もうひとつのメリットは電波資源の効率的な運用が可能という点があります。キャリアは国から割り当てられた限られた帯域幅の中でサービスを提供しますが、1基地局あたりのエリアが小さくアンテナ密度が高いと、電波利用効率が高くなり、1ユーザーあたりに割り当てられる帯域を増やすことができます。例えば、通話音質で比べましても、ウィルコムは他の第3世代携帯電話よりも高音質です。また基地局設置・維持のコストも携帯電話に比べて安いのもポイントです。

これらのメリットから、ウィルコムでは100万人以上のお客様にノートPCでのデータ通信定額制を提供しています。この中にはかなり利用量の多いお客様がいますけれども、定額制が提供できる。第3世代携帯電話では、このような定額制は実現できていません。

| “つながるクルマ”本命インフラ議論 | |

| 詳細 申し込み | |

| 日時 | 2006年2月6日(月) 午前10時30分−午後6時 |

| 会場 | 東京コンファレンスセンター品川 |

| 公開ディスカッション | |

| 日産自動車 先行車両開発本部IT&ITS開発部 主管 | |

| 福島正夫 氏 | |

| 本田技研工業 インターナビ推進室 室長 | |

| 今井武 氏 | |

| ウィルコム 執行役員 ソリューション営業本部長 | |

| 瀧澤隆 氏 | |

| ITS事業企画 取締役社長 | |

| 小池建四郎 氏 | |

| 通信・ITSジャーナリスト | |

| 神尾寿 氏 | |