トヨタ自動車は11月24日、リチウムイオン(Liイオン)電池が充放電する際の電解液中のLiイオンの挙動を観察する手法を世界で初めて開発したと発表した。

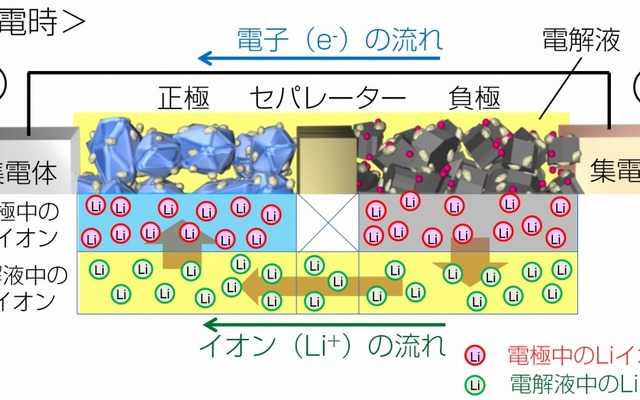

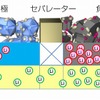

Liイオン電池は、充電時は正極から負極へ、放電時は負極から正極へ、Liイオンが電解液中を移動することで電流を発生させるが、充放電によって電極や電解液中のLiイオンの偏りが起き、性能低下の要因となっている。しかし、Liイオンの偏りが生じるメカニズムを解明するにあたり、これまでの手法では製品の環境・条件と同一の状態で電解液中のLiイオンの挙動が確認できないという課題があった。

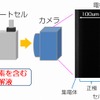

今回トヨタは、レントゲン装置の約10億倍の大強度X線を用い、0.65ミクロン/ピクセルの高解像度かつ100ミリ秒/コマの高速計測を可能とした。新たに重元素を含む電解液を使用し、Liイオンが電解液中を移動する際に結合する「リン含有イオン」を「重元素含有イオン」に置換。重元素はリンに比べX線を透過させにくいという性質があり、X線透過後の撮影画像における影の濃淡が強くなる。こうして、重元素の挙動を観察することで、電解液中で重元素と結合しているLiイオンが偏る動きの観察を可能とした。

この手法を用いて、製品同等の電池(ラミネートセル)を使用し、実際に使用される環境・条件と同一の状態で、充放電の経過とともに電解液中のLiイオンの偏りが生じるプロセスをリアルタイムで観察することが可能となった。

同社では今後、正負極やセパレーター、電解液の材料や構造、電池の制御の違い等によるLiイオンの挙動を観察し、電池性能低下のメカニズムを解析することで、搭載車両の航続距離や電池寿命といった電池の性能・耐久性向上に向けた研究開発につなげていく。

なお、今回の観察手法は豊田中央研究所、日本自動車部品総合研究所および北海道大学、東北大学、京都大学、立命館大学と共同で開発した。