カーオーディオのサウンドクオリティの向上に重要な役割を担う「サウンドチューニング」について、そのノウハウを横断的にご紹介している。現在は、ハイエンドシステムで用いられている調整機能の使い方のコツを解説している。

今週も引き続き、「クロスオーバー機能」の操作方法について説明していきたい。先週は、「ユニットの能力の見極め」というテーマで、ミッドウーファーの限界値を探る方法を取り上げたが、今回は、トゥイーターの「能力の見極め」について解説していく。

要は、使用しているトゥイーターの、「再生可能範囲の下限」を見極めようというわけだ。そうすることで、「カットオフ周波数」の下限が把握できる、というわけなのだ。

手順は以下のとおりだ。まずは取説等を見て、そのトゥイーターの「再生周波数帯域」または「使用可能周波数帯域」を確認したい。そこに載っている下側の数値が1つの目安となる。

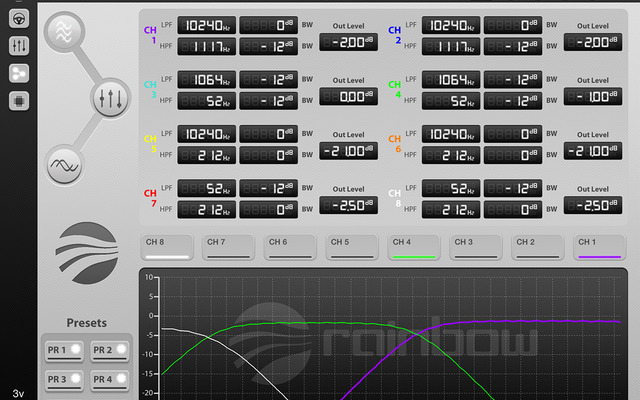

その数値を頭に入れつつ、次には、左右どちらかのトゥイーター1つだけから音が鳴るようにする(他のスピーカーには“ミュート”をかける)。そうした上で「カットオフ周波数」をある程度高めのところで仮設定し、「スロープ」をもっとも急峻な値に設定する。

そうした上で音楽をかけながら、徐々に「カットオフ周波数」を下げていき、音が濁ってくるポイントを見つけ出す。

ただし、「カットオフ周波数」を下げ過ぎるとトゥイーターを壊してしまう恐れがあるので、くれぐれも下げ過ぎには注意しよう。トゥイーターを壊さないためには、以下の3点を守りたい。1・大きな音量ではテストしない、2・音が濁り始めたら、即、そこでストップする、3・音が濁ってこなくても、2kHzあたりで下げるのをやめる。

取説等に、トゥイーター単体の「再生周波数帯域」または「使用可能周波数帯域」が掲載されていなかった場合には特に、2kHzあたりを下限と考えたほうが無難だ。そして、それらの数値が確認できている場合でも、その下限ぎりぎりまでテストするのは危険だ。壊れてしまったら元も子もない。製品によって、または考え方によっては2kHzあたりよりも下側まで引っ張りたい場合もあるだろう。それについては個人のご判断にお任せしたいと思うが、現実的かつ、セーフティを重んじるなら、2kHzあたりを下限と考えることを推奨したい。

さて、こうしてミッドウーファーがクリアに音を発せられる上限と、トゥイーターがクリアに音を発せられる下限が把握できたところで、次には、その範囲の中のどこに「カットオフ周波数」を設定するかを考えていく。次週からはいよいよ、その設定方法の解説に踏み込んでいく。お楽しみに。