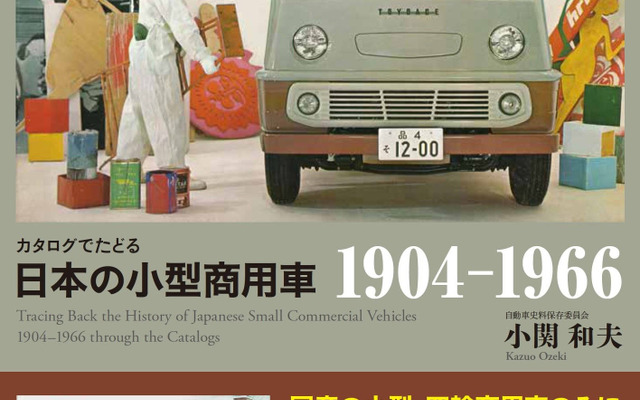

カタログでたどる

『日本の商用車1904-1966』

著:小関和夫

発行:三樹書房

価格:3800円+税

日本の自動車史を紹介する書籍は過去から数多くあるが、本書は「小型商用車」に絞って紹介。これまであまり焦点をあてられることのなかったジャンルを深掘りした、ユニークな一冊だ。

内容はタイトルの通り、明治時代から昭和の高度成長期までの流れを年代順に12の章に分けて紹介。注意すべき点は、小型トラックとして大活躍したオート三輪は紹介されていないということだ。こうなっている理由は、ページをめくれば理解できる。

あえて「四輪車」のみとすることで紙数に余裕を生み、いまや知るものも少なくなった車種を紹介することに力を注いだというわけだ。オート三輪については、四輪で安定性や快適性に優れるトヨタ『トヨエース』やトヨペット『ライトトラック』が値下げを繰り返したことで、徐々に駆逐されていったことが記されている。

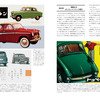

本書の流れは時間軸に沿ったもの。第二次大戦前を紹介する第一章、第二章に割かれているページが少ないのは、単純に車種も資料も少ないからだろう。戦後となる第三章からは、発売当時のカタログ図版をふんだんに使った誌面が展開される。「現在では自動車博物館でも見ることのできない貴重なモデルを始め、歴史上重要なモデルを中心に」紹介したという版元の説明に偽りはない。

現在も活動を続ける大手メーカーが中心ではあるものの「オオタ」や「くろがね」、「ミカサ」といった、時代の荒波にのまれて消えてしまったブランドのカタログや写真も掲載。また大手であっても、日産『ジュニア』やマツダ『ロンパー』、ダイハツ『ベスタ』といった、ラインナップから消えてしまった車種が多数ピックアップされている。

カタログ図版は内外装を美麗に描いたイラストだけでなく、透視図やシャシー図面、パッケージレイアウト図なども豊富に掲載。これは荷馬としての機能性が重視される商品であり、乗用車とは異なったアピールが必要だったことによる。現代の視点では、当時の小型車のエンジニアリングデザインを知ることができる貴重な図版だ。

やがて高度成長期を迎えて車種が増えてくると、キャブオーバートラックとボンネットトラックを分けて紹介。メーカーごとの車種変遷は少々わかりづらくなるが、そのころどんな車種が必要とされていたのかという「時代の空気感」を感じ取れるのは大きな魅力だろう。ボンネット型では、乗用車と基本骨格を共有しつつ、バンやピックアップトラックを派生させる手法もごく一般的だったことが理解できる。

本書に収録されているカラーカタログは400点以上、車種は120以上。 また巻末には年表やスペック表、生産台数表も収録され、資料性も高いものになっている。各車のバラエティ豊かなカタログイラストは、ただ眺めるだけで楽しいだけではない。簡素な構造ゆえに可能だったスタイリングの奔放さ、バリエーション展開の自由度の高さに驚く人も少なくないはず。シンプルなデザインは魅力が少ないのではなく、可能性に満ちているということに気づくはずだ。

「乗用車メーカーの小型商用モデル」という、これまであまり顧みられることのなかった分野に光を当て、日本の自動車史に厚みをもたらす一冊といえる。