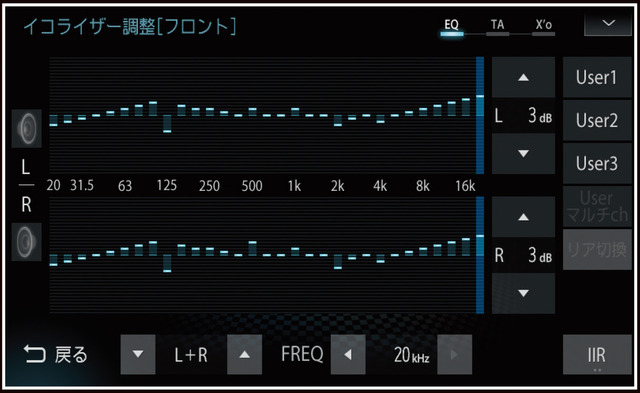

クルマの中で良い音を聴けるか否かの1つのポイントとなり得る“サウンド調整術”について、概要から操作方法まで多角的に解説していこうとしている当コーナー。現在は、主要機能の成り立ち解説を行っている。今週からは“イコライザー”にスポットを当てていく。

まずは、言葉の意味から考えていこう。“イコライズ”とは、「等しくする」とか、「一様にする」という意味を持つ言葉だ。つまり“イコライザー”とは、「元々の音源と同じ音にする機能」であり、「周波数特性を一様にする機能」である、ということになる。

そうではなく、“イコライザー”とは「サウンドに味付けを加える機能」だと解釈している方も少なくないだろう。それも間違いではない。実際、多くのメインユニットには、「ライブハウス」とか「ボーカル」とか「パワフル」等々の名前が付けられた音色傾向を変えるための“イコライザー”データがプリセットされていたりもする。これらはまさしく、サウンドに味付けを加えようとする行為である。

しかしながらHi-Fiカーオーディオとは基本的に、音源に収められている音をそのまま出すことを目指すものである。そしてそれを成し遂げるための助けとして、“イコライザー”機能が使われる。“イコライザー”とは本来、名前から言ってもそのような使われ方がされるべき機能である、というわけだ。

ちなみに、ハイエンド機器に搭載されている“イコライザー”のバンド数は、“31”であることがほとんどだ。人間の可聴帯域は20Hzから20kHzなのだが(加齢とともに高域側の聴き取れる範囲は狭くなっていくのだが、それはさておいて)、これは音程で言うと10オクターブ分の範囲でもある。その10オクターブという範囲の音を、1バンドあたり1/3オクターブ間隔で刻んでいくと、“31”バンドとなるのである。

ピアノで考えると、1オクターブの間には、白鍵と黒鍵合計して12鍵が存在している。つまり1/3オクターブとは、“鍵盤4つ分の範囲”となっているのだ。

今回はここまでとさせていただく。次週以降も“イコライザー”機能の成り立ち解説を続行する。お楽しみに。