カーオーディオ製品を取り付ける際のセオリーやコツのあれこれを解説している当コーナー。まずは「スピーカー」のインストールに関係した項目についての考察をお届けしている。今回からは、“デッドニング”にて行われる具体的な作業内容を紹介していく。

前回の当コーナーで、「“デッドニング”とはクルマのドア内部の音響的なコンディションを整えていく作業」だと説明した。さて、その目的を果たすために、具体的にはどのようなことが行われるのだろうか。

中心的に行われるのはズバリ、「鉄板の制振」だ。クルマのドアは鉄板でできているのだが、これが案外に薄っぺらい。ゆえにさまざまな要因で共振しがちだ。そしてなんと、音楽を聴いているときがもっとも共振が起こりやすい。

というのも、スピーカーは振動板を動かして空気を震わせ音を出す道具なのだが、この営みはスピーカーの裏側でも行われている。スピーカーは裏側にも、表側と同じボリュームで音を発しているのである。そしてこの裏側の音エネルギーが、鉄板を共振させる原因となるのだ。

で、鉄板は共振するとビビリ音を発する。ビビリ音は単純にうるさく、また耳に着くほどではない微細なビビリ音も、音楽に覆い被さり低音をマスキングしたりする。とにもかくにも鉄板の共振は、“害”にしかならないのだ。

その共振を止めるための作業が“制振”だ(ちなみにこれは“防振”とも呼ばれている。“制振”と“防振”は同義語だ)。そしてその作業を行うために使われる部材が、“制振材(防振材)”だ。

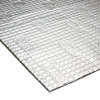

ちなみに“制振材”にはさまざまなタイプがあるが、アルミ層にブチルゴム層を貼り合わせて作られている場合が多い。比重の重い部材を鉄板に貼ることで、振動の抑制が図られるのだ。

なお、貼り方にはさざまざなコツがある。まず重要なのは、貼る場所の見極めだ。手厚いやり方がされる場合には鉄板全面に“防振材”が貼られることもあるが、効率的に貼った方が部材の節約にもなるし重量増も抑制できる。

効率的に貼ろうとされる場合には、第一にスピーカーの近くがターゲットとなり、かつ平らな部分にも重点的に施工されることとなる。逆にデコボコしている部分は比較的に共振しにくい。プレスラインが“リブ”的な役目を果たすので強度が出るからだ。ゆえに、デコボコしている場所よりも平らな場所が優先される。

今回はここまでとさせていただく。次回も“制振作業”のコツの解説を続行する。お楽しみに。