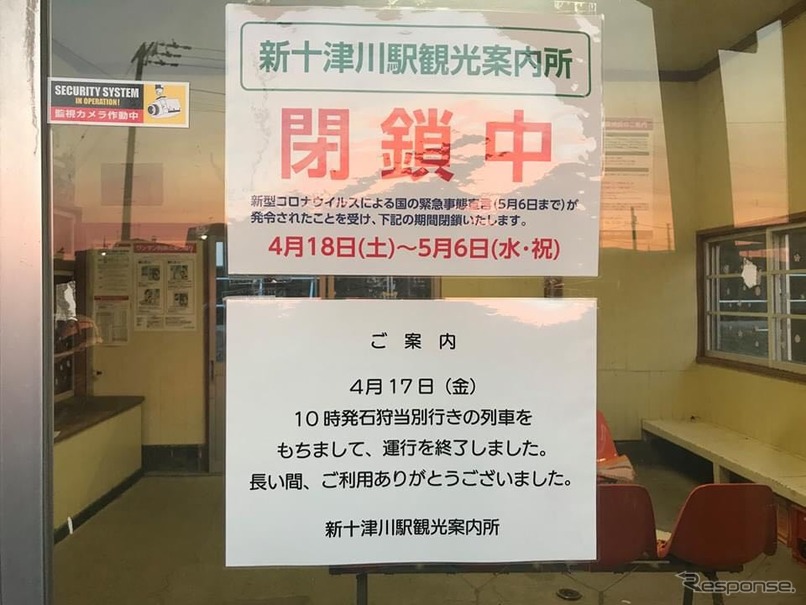

「信じられないほど、あまりにも突然だった」。4月16日夜、JR北海道から札沼線北海道医療大学~新十津川間の運行を翌日の午前中をもって終了すると発表された。

18日に駅舎の清掃をするはずが…

5月7日付で廃止される札沼線北海道医療大学~新十津川間。この日、新型コロナウイルスの全国的な蔓延が止まらないことを憂慮した政府は、4月7日に7都府県に対して発出した緊急事態宣言を、全国の都道府県へ拡大することを決定した。札沼線がある北海道は、鈴木知事による独自の緊急事態宣言発出により、一時は感染者が減少したものの、4月に入って第2波とされる感染が拡大し、4月12日には札幌市の秋元市長とともに「北海道・札幌市緊急共同宣言」を出し、不要不急の外出自粛などの要請がなされた。

5月7日付で廃止される札沼線北海道医療大学~新十津川間。この日、新型コロナウイルスの全国的な蔓延が止まらないことを憂慮した政府は、4月7日に7都府県に対して発出した緊急事態宣言を、全国の都道府県へ拡大することを決定した。札沼線がある北海道は、鈴木知事による独自の緊急事態宣言発出により、一時は感染者が減少したものの、4月に入って第2波とされる感染が拡大し、4月12日には札幌市の秋元市長とともに「北海道・札幌市緊急共同宣言」を出し、不要不急の外出自粛などの要請がなされた。

4月17日、札沼線北海道医療大学~新十津川間の運行終了後、緊急事態宣言の全国発出に関する記者会見を行なった安倍首相。この時点で、筆者は5月6日を最終運行日としていた札沼線の雲行きが怪しくなったことを感じた。案の定、4月15日にはJR北海道から4月24日に繰り上げることが発表されたが、これには「不測の事態により最終運行を繰り上げる場合があります」ともアナウンスされていた。

4月17日、札沼線北海道医療大学~新十津川間の運行終了後、緊急事態宣言の全国発出に関する記者会見を行なった安倍首相。この時点で、筆者は5月6日を最終運行日としていた札沼線の雲行きが怪しくなったことを感じた。案の定、4月15日にはJR北海道から4月24日に繰り上げることが発表されたが、これには「不測の事態により最終運行を繰り上げる場合があります」ともアナウンスされていた。

浦臼町の建設会社で役員を務める傍ら、「新十津川駅を勝手に守る会」の会長として札沼線新十津川駅の活性化に尽力していた三浦光喜さん(61歳)も、同じことを考えていたひとりだった。

三浦さんは翌4月16日、感染リスクが高いと感じたものの「今乗らないと一生後悔する」という思いから、1本しかない新十津川発石狩当別行きに飛び乗ったという。定期券の区間である浦臼まで乗車し、1日の務めを終えたところで、JR北海道からの連絡を受けた新十津川役場から「明日で廃線になるかもしれない」という衝撃的な情報が入った。緊急事態宣言の全国への発出により、最終運行日の再度の繰上げを余儀なくされたのだった。

以前、三浦さんと話をしていた時に、2019年4月に廃止された石勝線夕張支線が話題となり、「新十津川駅は夕張駅ほど広くはないから、これだけの人が来たらとても対応できないのでは?」と心配されていたが、これが別の形で的中してしまった。

もし夕張並に人が押し寄せれば、クラスターの発生リスクが高まるのは誰の目にも明らかだ。しかも、緊急事態宣言の対象地域から非対象地域へ移動する「コロナ疎開」なるものが横行しつつあったから、札沼線のラストランをきっかけにした二次感染のリスクも否定できない。

国から支援を受けているJR北海道としても、緊急事態宣言による要請を無視してまで、当初の予定どおりにラストランを行なうリスクを負えないのは自明だ。だからこそ、最終運行日をその前日に発表するという前代未聞の措置に至ったのだろうが、一方で、三浦さんをはじめ「新十津川駅を勝手に守る会」のメンバーや町民たちは複雑な思いにかられたという。

会では、4月18日に会員だけで新十津川駅の清掃を行なうことを考えていたが、その前日が最終運行の「Xデー」になることに愕然とした。「この時ほど、安倍首相を恨んだことはない」。三浦さんはそう言い、個人的な感情を吐露した。

政治や戦争に翻弄、戦前には不要不急路線に

最盛期の札沼線は、桑園駅(札幌市中央区)と石狩沼田駅(沼田町)を結ぶ111.4kmの路線だった。石狩太美から北は石狩川の右岸に沿って走るが、鉄道がなかった時代の右岸地域は、道路事情がきわめて悪く、物資を馬で運ぶことを余儀なくされていた。そのため、交通手段は石狩川の渡船が頼りで、石炭や森林資源、農産物の輸送にも支障が出る有様だった。

そこで明治時代末期からは地域住民が国に対して鉄道路線敷設の請願を行なってきたが、なかなか採択されず、一時は私鉄として敷設する動きもあったものの、これも資金面の問題で立ち消えに。大正時代に入ると、新十津川村(現在の新十津川町)出身の議員が帝国議会衆議院の予算委員長に就任し、1923年、ほとんど強引な形で敷設を決定するが、翌年には政権交替により再び頓挫。雨竜村(現在の雨竜町)在住の有力な侯爵の支援もあり、昭和に入った1927年10月にようやく北の石狩沼田方から着工した。南の桑園方からは1929年7月に着工し、南北がつながるまでは、それぞれ「札沼北線」「札沼南線」と呼ばれた。

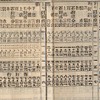

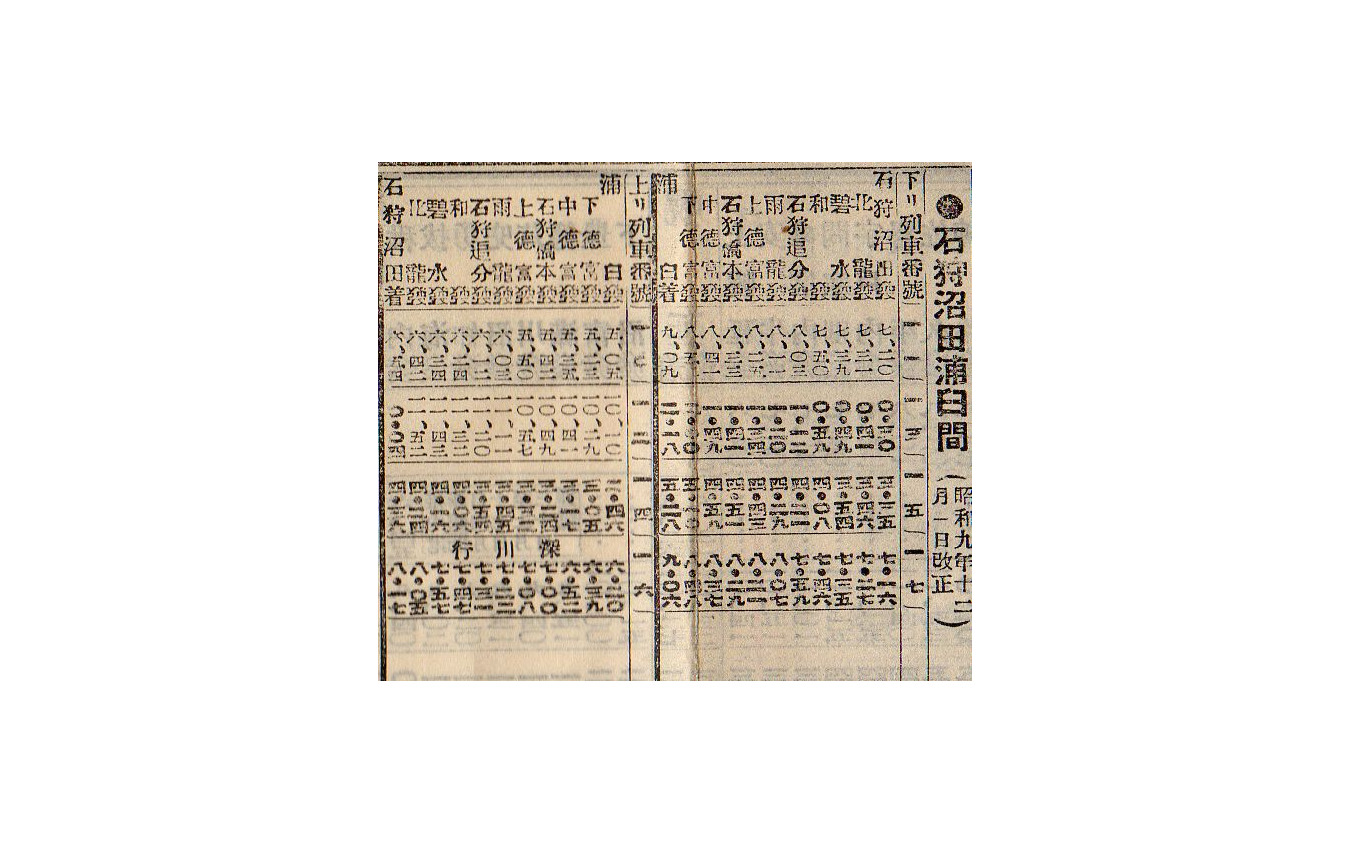

1934年12月当時の札沼北線浦臼~石狩沼田間時刻表。1972年に廃止された中徳富(後の新十津川)~石狩沼田間を含み、1日4往復が運行されていた。苦難の末、石狩川右岸の鉄道はようやく建設へ動き出したものの、今度は、新十津川村内で駅の数や位置、名称をめぐって政治的な対立が激化。当時の札幌鉄道局が仲裁した結果、村内には4駅の設置が決定されたが、どの駅にも「新十津川」の名を与えられることはなく、後の新十津川駅は「中徳富」(なかとっぷ)と命名。新十津川に改称されたのは、終戦後の1953年11月になってのことだった(当時は駅名の読みが「しんとつがわ」だった)。

1934年12月当時の札沼北線浦臼~石狩沼田間時刻表。1972年に廃止された中徳富(後の新十津川)~石狩沼田間を含み、1日4往復が運行されていた。苦難の末、石狩川右岸の鉄道はようやく建設へ動き出したものの、今度は、新十津川村内で駅の数や位置、名称をめぐって政治的な対立が激化。当時の札幌鉄道局が仲裁した結果、村内には4駅の設置が決定されたが、どの駅にも「新十津川」の名を与えられることはなく、後の新十津川駅は「中徳富」(なかとっぷ)と命名。新十津川に改称されたのは、終戦後の1953年11月になってのことだった(当時は駅名の読みが「しんとつがわ」だった)。

このようなドタバタの末に、札沼線桑園~石狩沼田間は1935年10月に全通したが、不幸はそう時間を置かずに訪れる。1941年12月に太平洋戦争が勃発し、次第に戦時体制が進むと、武器製造や重要な鉄道への鉄材拠出を目的に、勅令(改正陸運統制令)や金属類回収令により、利用率が低い鉄道路線を不要不急路線とし、休止の上で線路を撤去するという措置が採られたのだ。

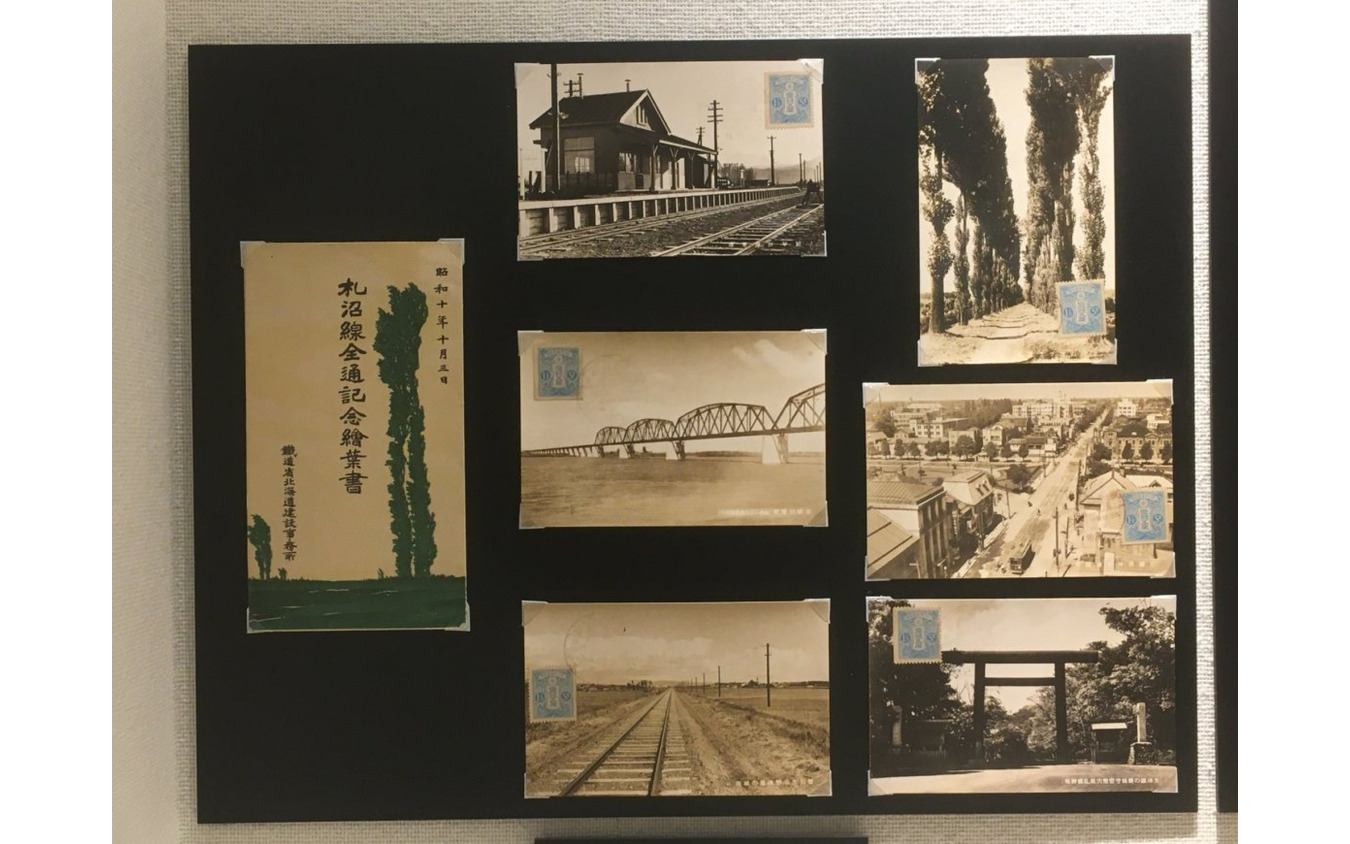

1935年10月の全通当時に出された「札沼線全通記念絵葉書」。小樽市総合博物館本館に展示されている。札沼線の場合は石狩当別以北が対象となり、1943年から翌年にかけて順次、線路を撤去。外されたレールは当時、日本領だった南樺太の鉄道へ拠出され、休止区間では省営自動車(後の国鉄バス)による代行輸送が行なわれた。

1935年10月の全通当時に出された「札沼線全通記念絵葉書」。小樽市総合博物館本館に展示されている。札沼線の場合は石狩当別以北が対象となり、1943年から翌年にかけて順次、線路を撤去。外されたレールは当時、日本領だった南樺太の鉄道へ拠出され、休止区間では省営自動車(後の国鉄バス)による代行輸送が行なわれた。

戦後、レールを剥がされた不要不急路線はそのまま廃止されたものもあったが、札沼線の場合は沿線の復元運動が功を奏し、1956年11月までに全線が鉄道路線として復元されている。 1956年頃の札沼線の列車。客車による混合列車で、機関車が暖房発生装置を持たないため暖房車(手前)が連結されている。今回、事実上の廃止となった北海道医療大学~新十津川間は84年余りの歴史とされているが、このような経緯から完全な姿に戻るまで13年ほどの空白期間が含まれている。だが、この空白はあまりにも大きく、利用者の鉄道離れを助長することになってしまった。

1956年頃の札沼線の列車。客車による混合列車で、機関車が暖房発生装置を持たないため暖房車(手前)が連結されている。今回、事実上の廃止となった北海道医療大学~新十津川間は84年余りの歴史とされているが、このような経緯から完全な姿に戻るまで13年ほどの空白期間が含まれている。だが、この空白はあまりにも大きく、利用者の鉄道離れを助長することになってしまった。

「赤字83線」で新十津川駅が終着駅に

現在61歳の三浦さんは、物心が付いた時には札沼線沿線の雨竜町追分に住んでいたという。1973年4月には新十津川町に移り住んだということだが、父親の転勤の都合で江別市に住んでいたおよそ5年間を除いて、今日まで半世紀の間、札沼線の沿線に住み続けている。親類縁者も雨竜や浦臼、月形といった沿線に在住しており、札沼線との縁は深い。

1964年頃、三浦さんが少年時代に乗った当時の札沼線。車両はキハ22形であろうか。当時は客車列車がすでに姿を消しており、もっぱらキハ21形や22形が主力。ときにはキハ17形なども姿を見せていた。三浦さんが憧れていた車両は急行型のキハ27形だそうだが、もっぱら石狩当別以南で運用されており、浦臼以北では見られなかったという。三浦さんの話によると、1960年代も依然として道路事情が悪く、とても車を持てる時代ではなかったという。移動手段はもっぱら鉄道が当たり前で、線路自体が「歩行者通路」という感覚だったという。

1964年頃、三浦さんが少年時代に乗った当時の札沼線。車両はキハ22形であろうか。当時は客車列車がすでに姿を消しており、もっぱらキハ21形や22形が主力。ときにはキハ17形なども姿を見せていた。三浦さんが憧れていた車両は急行型のキハ27形だそうだが、もっぱら石狩当別以南で運用されており、浦臼以北では見られなかったという。三浦さんの話によると、1960年代も依然として道路事情が悪く、とても車を持てる時代ではなかったという。移動手段はもっぱら鉄道が当たり前で、線路自体が「歩行者通路」という感覚だったという。

1日1回、貨物列車がやって来て、忙しそうに肥料や米などを積み卸す風景を日常的に見ていた三浦少年は、貨車を見事に操って組成する職人技を毎日のように見ながら「国鉄マンは凜々しく、憧れの存在」に映り、「いつかは駅長になる」ことを夢見ていたという。

1994年4月、石狩月形駅でスタフの受渡しを行なう駅員。このシーンは永遠に見納めとなった。1960年代というと、東海道新幹線の開業後、国鉄が初めて単年度赤字に陥り、以後、累積赤字が天文学的に膨らみ始めた時代でもあった。1968年頃には「破滅的」と言われるほどに財政が悪化していたため、1965年度からの5か年計画を打ち切り、1968年から再建計画へ移行。その一環として、営業距離が100km以下で沿線人口や輸送量が少ないことなどを基準に、ローカル線の廃止が促進されることになった。これらは「赤字83線」と呼ばれ、全国で廃止に向けた交渉が行なわれたが、沿線の根強い反対から、結局は11路線が廃止されるに留まった。

1994年4月、石狩月形駅でスタフの受渡しを行なう駅員。このシーンは永遠に見納めとなった。1960年代というと、東海道新幹線の開業後、国鉄が初めて単年度赤字に陥り、以後、累積赤字が天文学的に膨らみ始めた時代でもあった。1968年頃には「破滅的」と言われるほどに財政が悪化していたため、1965年度からの5か年計画を打ち切り、1968年から再建計画へ移行。その一環として、営業距離が100km以下で沿線人口や輸送量が少ないことなどを基準に、ローカル線の廃止が促進されることになった。これらは「赤字83線」と呼ばれ、全国で廃止に向けた交渉が行なわれたが、沿線の根強い反対から、結局は11路線が廃止されるに留まった。

1990年代の札沼線は、急行型気動車を両運転台化したキハ54形500番台が主力に。石狩月形。そのなかで1972年6月、一番最後に廃止されたのが札沼線新十津川~石狩沼田間だった。この区間は函館本線が走る左岸地域と比較的近いこともあって、地元は廃止を容認したが、その際、有力な自民党代議士や沿線の首長が、国鉄北海道総局と「この先、将来に渡って残された桑園~新十津川間を維持をする」という覚書を交わしたという。

1990年代の札沼線は、急行型気動車を両運転台化したキハ54形500番台が主力に。石狩月形。そのなかで1972年6月、一番最後に廃止されたのが札沼線新十津川~石狩沼田間だった。この区間は函館本線が走る左岸地域と比較的近いこともあって、地元は廃止を容認したが、その際、有力な自民党代議士や沿線の首長が、国鉄北海道総局と「この先、将来に渡って残された桑園~新十津川間を維持をする」という覚書を交わしたという。

これにより、札沼線は桑園~新十津川間76.5kmの路線となり、1987年4月にはJR北海道へ承継されることになる。

ちなみに、国鉄末期の1980年に制定された「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(いわゆる国鉄再建法)に基づき、1日あたりの輸送密度が4000人未満となっている路線が特定地方交通線に定められ、1~3次に分けて廃止対象とされたが、札沼線は、宅地化が進み利用者が伸びていた桑園~石狩当別間が功を奏し、廃止対象から外れている。 改築前の浦臼駅。かつては札沼線の拠点ともいえる駅で、駅弁の販売も行われていた。

改築前の浦臼駅。かつては札沼線の拠点ともいえる駅で、駅弁の販売も行われていた。

加えて1981年には当別町に東日本学園大学(現・北海道医療大学)が設置され、請願により石狩当別~石狩金沢間に仮乗降場の「大学前」駅が新設された。これが現在の北海道医療大学駅だが、三浦さんによると、このことが札沼線の運行体系を浦臼を拠点としたものから、石狩当別を拠点としたものに変えることにつながり、現在の北海道医療大学以北が衰退する一因になったのではないかと言う。 2004年7月、鉄路と道路の両方を走行できるデュアル・モード・ビークル(Dual Mode Vehicle=DMV)の走行試験も行なわれた札沼線。DMVはJR北海道の経営再建の事情で実用化が見送られたが、2020年には四国の阿佐海岸鉄道で営業運行が開始される運びとなっている。

2004年7月、鉄路と道路の両方を走行できるデュアル・モード・ビークル(Dual Mode Vehicle=DMV)の走行試験も行なわれた札沼線。DMVはJR北海道の経営再建の事情で実用化が見送られたが、2020年には四国の阿佐海岸鉄道で営業運行が開始される運びとなっている。

ワースト1でも人を集めよう…新十津川の取組

JR北海道が発足した1987年度の札沼線は、北海道医療大学~新十津川間の輸送密度が341人だったが、28年後の2015年度は約7分の1の79人まで落ち込んでいた。これは、現在廃止されている石勝線新夕張~夕張間や留萌本線留萌~増毛間よりも少ない、ワースト1の数だった。

数字が下がるごとに駅の荒廃が進み、新十津川駅の内部はいたずらや落書きだらけとなり、ホームの草は伸び放題。人糞までも見つかる始末だったということで、三浦さんは2002年頃から草刈り機を肩に、ホームの草を刈り始めたという。その後、2004年に三浦さんが駅舎清掃を提案したところ、町の職員や町民有志が快く賛同し2005年から着手したが、普段は駅へ行ったことがない人が多かっただけに、あまりの荒廃ぶりに驚きを隠せなかったという。

このとき、駅舎内の壁を塗り替えるため、JR北海道にペンキの提供を打診したところ、気前よく応じてくれたという。これについて三浦さんは「今ではそんな余裕もないだろう」と語る。

2006年頃からは次第に新十津川駅周辺で有志による整備や活性化の輪が広がり、2015年頃からは、埼玉県から来た地域おこし隊の第1号メンバーである高野智樹さんが、駅に出向いて数えた乗客数を毎日SNSに投稿するなど、新十津川駅が全国から注目を集めるきっかけをつくった。

新十津川駅では地元の子供たちも熱心なおもてなしに参加。しかし、2016年3月のダイヤ改正では、浦臼~新十津川間の運行本数が上下各1本となり、終着駅の新十津川駅は「日本一終発が早い駅」という「称号」を頂くことに。三浦さんも「そんなことを言われて喜ぶ住民がどこにいるのだろう?」「結果的には沿線住民の鉄道に対する意識が少ないからこうなったのだろう」「まさに『仕方ない』のかもしれないが、それでよいのか?」という気持ちに駆られたという。

新十津川駅では地元の子供たちも熱心なおもてなしに参加。しかし、2016年3月のダイヤ改正では、浦臼~新十津川間の運行本数が上下各1本となり、終着駅の新十津川駅は「日本一終発が早い駅」という「称号」を頂くことに。三浦さんも「そんなことを言われて喜ぶ住民がどこにいるのだろう?」「結果的には沿線住民の鉄道に対する意識が少ないからこうなったのだろう」「まさに『仕方ない』のかもしれないが、それでよいのか?」という気持ちに駆られたという。

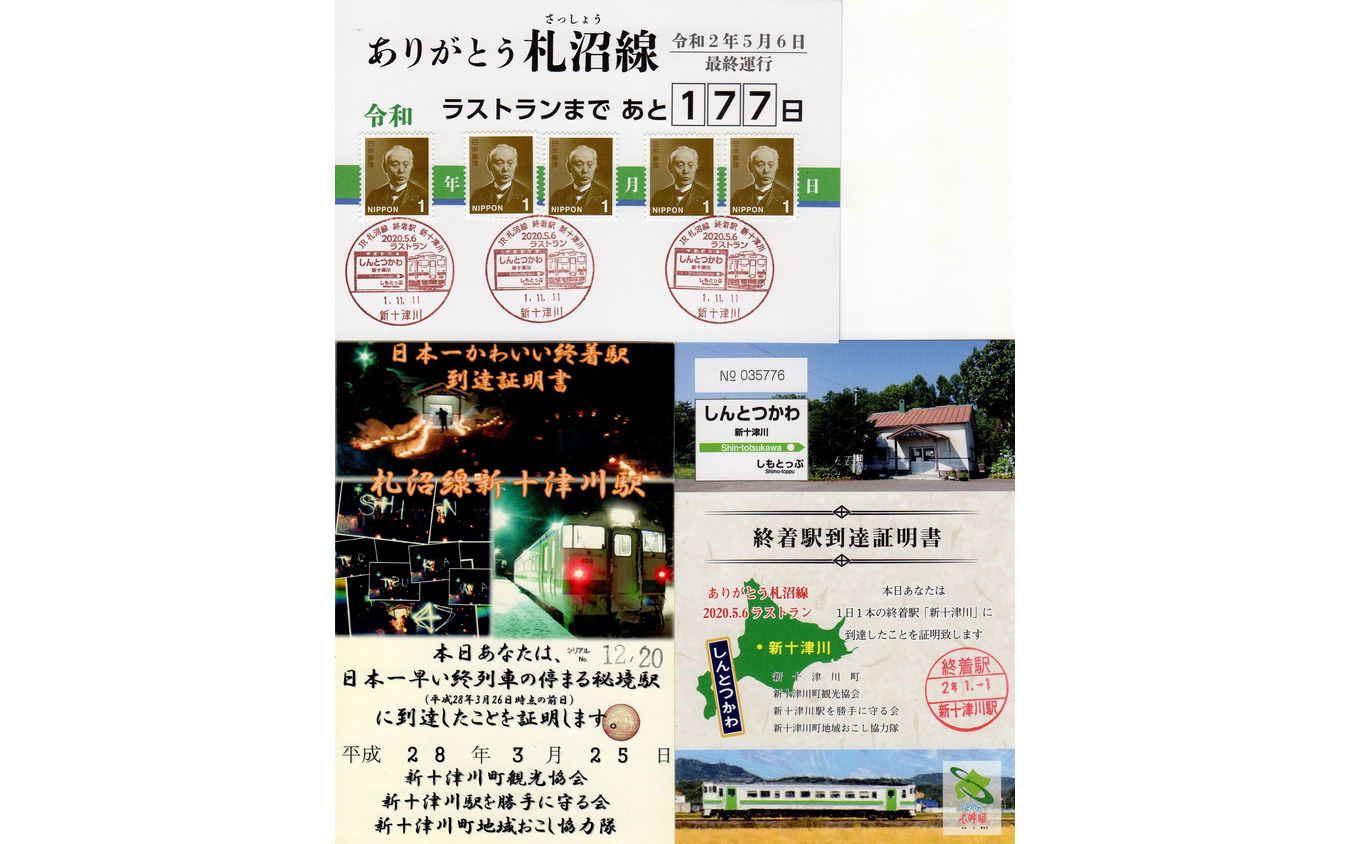

2917年4月には柴犬の「ララ」が新十津川駅の二代目「動物駅長」に就任。逆にこの称号も全国的に注目を集めることになり、この年の10月には新十津川駅開業85周年感謝祭を開催し、500人を集める活況を呈した。翌2017年からは、町の地域おこし協力隊の活躍で新十津川駅が激変する。「この駅に来た証が欲しい」「じゃあ、来駅証明書をつくろう」と、誰でも思うことを実行。地域おこし隊の第2号で、関西地方の事情に詳しい金奨一郎さんは、ガチャポンを使って硬券入場券を販売するユニークな案を出したが、残念ながら、これは入場券を券番順に売らなければならないという規則の壁に阻まれた。

2917年4月には柴犬の「ララ」が新十津川駅の二代目「動物駅長」に就任。逆にこの称号も全国的に注目を集めることになり、この年の10月には新十津川駅開業85周年感謝祭を開催し、500人を集める活況を呈した。翌2017年からは、町の地域おこし協力隊の活躍で新十津川駅が激変する。「この駅に来た証が欲しい」「じゃあ、来駅証明書をつくろう」と、誰でも思うことを実行。地域おこし隊の第2号で、関西地方の事情に詳しい金奨一郎さんは、ガチャポンを使って硬券入場券を販売するユニークな案を出したが、残念ながら、これは入場券を券番順に売らなければならないという規則の壁に阻まれた。

それでも2017年には、三浦さんが「売れない」と言われつつ、自腹でJR北海道から1000枚の硬券入場券(17万円相当)を買い上げ、2日間で完売。その後も追加販売でトータル3000枚を売り上げ気を吐いた。

こうした動きに、新十津川町などの沿線自治体も重い腰を上げるようになり、「終着駅到達証明書」の発行や沿線町長がガイドを務めるツアーが行なわれるようになった。

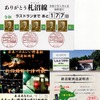

新十津川駅で配布された証明書の数々。これらの活動を通して三浦さんは、「町民が『乗らないから要らない鉄道』から『乗らないけど乗って来てくれる、あった方が良い鉄道』へと感じてくれたことが一番嬉しい」と言う。結果的に本州のような盛り上がりにはならなかったそうだが、「北海道内のどの駅を見ても、おそらくこのようなおもてなしをしている駅はないと思う」と自負する。 「だから『なくなってからでは遅いということ』を鉄道を抱える沿線の人たちに考えて欲しい」。三浦さんは実感を込めてそう語った。

新十津川駅で配布された証明書の数々。これらの活動を通して三浦さんは、「町民が『乗らないから要らない鉄道』から『乗らないけど乗って来てくれる、あった方が良い鉄道』へと感じてくれたことが一番嬉しい」と言う。結果的に本州のような盛り上がりにはならなかったそうだが、「北海道内のどの駅を見ても、おそらくこのようなおもてなしをしている駅はないと思う」と自負する。 「だから『なくなってからでは遅いということ』を鉄道を抱える沿線の人たちに考えて欲しい」。三浦さんは実感を込めてそう語った。

歴史に残る?かつてない国難の下での終了

2017年以後、当別、月形、浦臼、新十津川の沿線4町では、鉄道の存続をめぐって意見交換会が開かれたが、夕張支線とは異なり、自治体が分かれているため、各町の間には微妙に温度差があった。とくに月形町は月形高校への通学生の足が確保できなくなるという懸念もあり、鉄道存続を願う意見も強かったという。

しかし、JR北海道が代替バスの運行や沿線のまちづくりに協力する姿勢を示したことなどから、2018年12月までには全町が廃止に合意。JR北海道から正式に廃止が表明された。

これを受けて、新十津川をはじめとした沿線4町では廃止直前のさよならイベントを計画し、三浦さんのチームも「最後のおもてなし」に向けて準備がヒートアップしていたが、思わぬところで水を差してきたのが、中国の武漢を発生源とする新型コロナウイルスの猛威だった。

2020年2月、エキアカリイベントでキャンドルに囲まれた新十津川駅。これが最後の輝きに。武漢で新型コロナウイルスの感染者が確認されたのは2019年12月頃で、年明けには日本にも感染者が確認された。しかし、その時点でもまだまだ「対岸の火事」としか見られていなかった。政府も同様で、東京オリンピックの開催や中国・習主席の訪問が控えていた事情もあり対応が遅れ、国民から激しい非難を浴びるようになった。

2020年2月、エキアカリイベントでキャンドルに囲まれた新十津川駅。これが最後の輝きに。武漢で新型コロナウイルスの感染者が確認されたのは2019年12月頃で、年明けには日本にも感染者が確認された。しかし、その時点でもまだまだ「対岸の火事」としか見られていなかった。政府も同様で、東京オリンピックの開催や中国・習主席の訪問が控えていた事情もあり対応が遅れ、国民から激しい非難を浴びるようになった。

三浦さんも「日本政府の忖度や後手後手の対策によって感染拡大が収まらない状態になり、それが札沼線にも飛び火して、運行最終日の前倒しを余儀なくされた」と指摘。そのことを示すかのように、今回、わずか2日間で最終運行日の変更が2度発表されるという、前代未聞の珍事が起こった。

日本に旅客営業を行なう鉄道が開業してから150年近くになるが、その間には、私鉄も含めて、数多の路線が廃止された。今回の札沼線のように、廃止日まで数日を残して運行を休止する例は、自然災害で運休となりそのまま廃止となったJR東日本の岩泉線など、多くの例があるが、新型感染症が引き金となった例としては、札沼線が初となった。 4月17日、新十津川発最後の列車を見送る人々。

4月17日、新十津川発最後の列車を見送る人々。

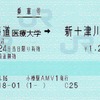

戦争以外で、国難とも言える異常な事態の下で事実上の歴史を終えたという点で、今回のケースは後世に語り継がれるとも言えるが、かつては政治や戦争に翻弄された路線らしく、最後の最後まで大きな動きに巻き込まれて消えてしまうことに、因縁めいたものを感じてしまう。 緊急事態宣言の全国発出の日に買った廃止区間の乗車券。4月24日は幻の日付になってしまった。

緊急事態宣言の全国発出の日に買った廃止区間の乗車券。4月24日は幻の日付になってしまった。