カーオーディオ製品の取り付け作業は、簡単ではない場合が多い。しかも取り付けの巧拙によって最終的な出音のクオリティも変わってくる。つまり取り付け作業にはさまざまなコツやセオリーがあり、技術と経験を必要とする。当連載では、そこのところを深掘りしている。

現在は、スピーカーの取り付けにおけるあれこれを解説している。今回は、ドア内部の音響的なコンディションを高めるための作業である「デッドニング」の最終行程について説明していく。

さて、これまではドア内部の鉄板に施す作業について説明してきたが、より手厚く「デッドニング」を行いたいと考えるのであれば、内張りパネルへのケアも抜かりなく行うべきだ。

で、内張りパネルに対してはどのようなことが行われるのかというと…。さまざまな考え方があり細かなやり方は各カーオーディオ・プロショップごとで変わってくるが、行われる作業は主には3行程に分類できる。

まず1つ目は「制振」だ。内張りパネルもドア内部の鉄板と同様に、「背圧(スピーカーの裏側から放たれる音エネルギー)」の影響にさらされる。サービスホールを塞ぐ等の処置が成されれば「背圧」の影響は減るものの、完全になくなることはない。ゆえにパネルも多少なりとも共振する。そして共振すれば異音を発し、スピーカーの表側から放たれるサウンドを濁してしまう。

また、共振することでスピーカーの裏側から放たれた音が表側に伝わることとなり、「キャンセリング」も引き起こされる。以前の記事の中で説明したとおり裏側の音は表側の音と音波として真逆の関係にあり、それが同一空間で混ざり合うと互いを打ち消し合う現象が発生する。それを防ぐ観点でも、内張りパネルへの「制振」作業は有効だ。

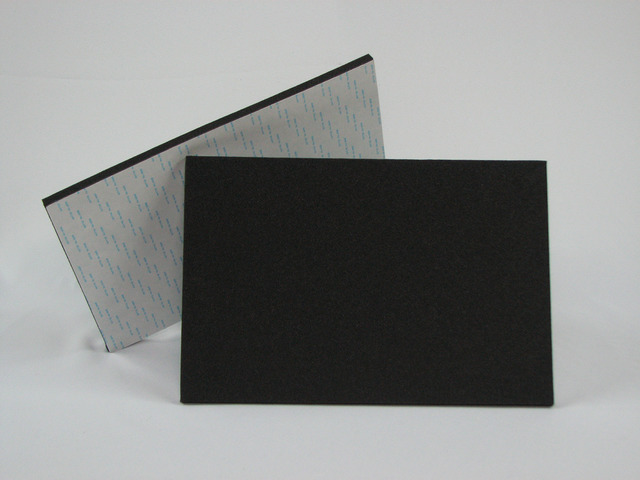

具体的には、鉄板への作業と同様に「制振材」が貼られることとなる。なお基本的には、ドアの鉄板に用いられる部材と同様のものが使われる。それが平らで広い面を中心に貼られていく。平らで広い場所ほど共振しやすいからだ。ちなみに部分的にケアされることが多いので、あらかじめ短冊状とか丸形にカットされている部材が使われることも少なくない。

そして2つ目の行程とは、「吸音」だ。パネル内にはある程度広い空間が存在する場合が多く、その中で「背圧」が共鳴することとなりそれもノイズと成り得てしまう。また、パネルを共振させる原因ともなる。なので空間を埋めるという観点で吸音材が貼られることも多い。ちなみに、制振作用と吸音作用の両方を併せ持つ部材もありそれが使われることも少なくない。

そうしてもう1つの行程とは、「気密性のアップ」だ。内張りパネルがドアパネルと直に接触する部分の近くに吸音材を貼って空気を漏れにくくしたり、場合によってはパネルを固定するピンの部分に吸音材が貼られることもある(これら吸音材はドアパネル側に貼られることも多い)。この場合この吸音材は、パネル自体のガタツキを抑制する効果も発揮する。ただしそれを行うことで逆に気密性が悪くなることも有り得るので、行うか否かの判断は状況に応じて変化する。

今回は以上だ。次回もスピーカーの取り付けに関するセオリーの解説を続行する。お楽しみに。