各国の経済と人々の生活を支える自動車産業は、世界的なカーボンニュートラル達成への動きを受け変革が求められている。その大きなうねりの中で、自動車メーカーをはじめとした関連企業はどのような経営戦略を打ち出していくのか。新連載「池田直渡の着眼大局」では自動車ジャーナリスト・自動車経済評論家である著者が、企業動向や国の政策などを紐解きながら自動車業界の現状と未来に迫る。

第1回となる本記事では、新体制となったトヨタ自動車のBEV戦略について解説する。

トヨタの「ブレない軸」と「カイゼン」

過去14年に渡って、トヨタ自動車の社長を務めてきた豊田章男氏が、社長職を退き、会長に就任することが突如発表されたのは1月26日。同時に新社長には佐藤恒治氏の就任がアナウンスされ、次いで2月13日の新体制発表会見では佐藤氏をサポートする新経営陣の陣容が明かされた。そして新年度をもって新体制に移行した4月7日に、新体制方針説明会として、佐藤社長体制の新たな経営ビジョンが説明されたのである。

若返りを図り、人も組織も変わったのであればトヨタの方針は変わるはず、一体何がどう変わるのか? 世界がそこに注目する中で、筆者はトヨタの発表と社会の受け止めの間にかなり強いねじれを感じていた。

佐藤社長が語った言葉をありのままに言えば、新体制のテーマは「継承と進化」であり、「ブレない軸を明確にする」という言葉からも、過去を強く否定するような急激な変化を志向していないことは明白だ。ブレない軸とは「もっといいクルマをつくろうよ」であって、商品を軸にした経営は今後も変わらずクルマ屋トヨタの一丁目一番地であり、トヨタの目的はそのもっといいクルマで世界の人々に対して幸せを量産することである。

しかし、トヨタは何も変わらないのかと言えば、それは違う。企業としてのトヨタのコアバリューは、トヨタ生産方式(TPS)であり、TPSの中核にあるのはたゆまざるカイゼンだ。トヨタは保守的な会社だと思われがちで、実際に保守的な部分もある。ただ考えてみればわかりそうなものだが、ただひたすら保守的な会社が20年以上にわたり、世界の自動車メーカーのトップ争いを続けられるだろうか?

たゆまざるカイゼンと言葉にするのは簡単だが、ずっとカイゼンを続けていくためには、ひとつの絶対条件がある。それは「われわれは常に間違えている」という自己認識である。仮に「われわれは真理に到達した」とか、「これこそが理想だ」と思ったら、もうその先にカイゼンはない。カイゼンが必要ないとすれば、もう何一つ付加価値を産まない。そうなれば後は衰退していくだけだ。

だからこそトヨタはカイゼンを信奉し、変わり続けていく。トヨタの中心にあるのはカイゼンであり、カイゼンの前提には永遠の間違い探しがある。もしそれを保守的というならば、多分保守の定義がおかしいのだ。つまりトヨタは、かねてより企業としての中核に革新を内包している。

しかしながら、そういう経営思想の根幹部分を無視して、「社長交代」「若返り」というキーワードから世の中は何かもっとわかりやすい革新的なものを期待する。そういう社会の雰囲気が、一部の間で長らく言われてきた「トヨタのEV出遅れ論」と化学反応を起こし、1月から3回行われた記者会見の質疑応答を見ても、通底してずっとEV戦略に対する飛躍的な変化を期待する質問が投げかけられ続けていたのである。

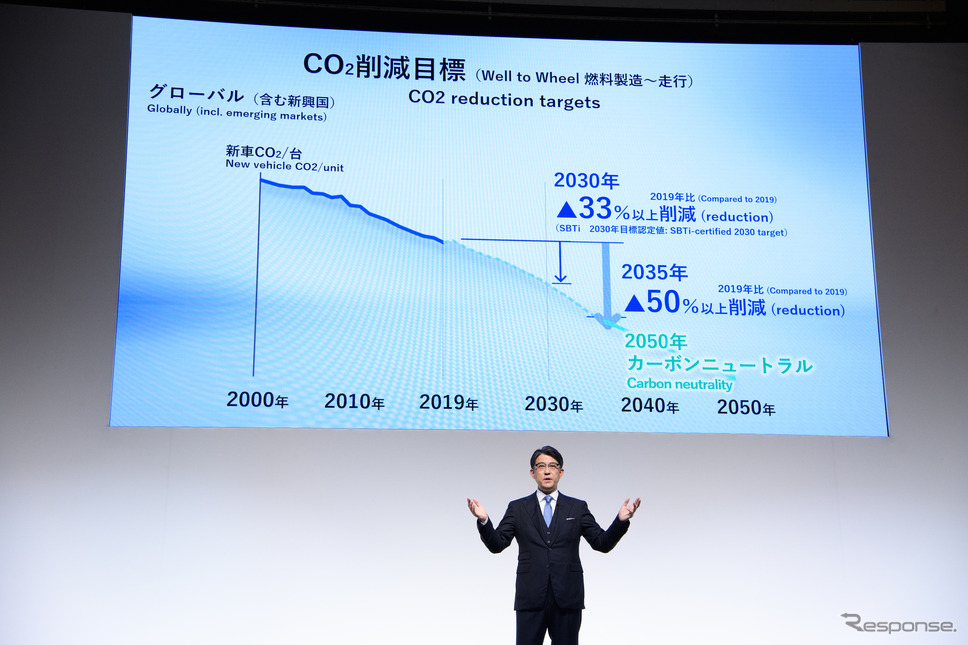

今日、確かにカーボンニュートラルは極めて重要な人類共通の課題である。おそらくそれを否定する人は極めて少数派であり、少なくとも世界の自動車産業のリーダーからは、そういう声は聞こえてこない。もちろん豊田前社長も同様で、「敵は炭素。内燃機関ではない」と言い続けてきた。

しかしながらそこで、話を極端に単純化して「カーボンニュートラルとはEVシフト」と考える人は今でも多いのだと思う。

先に記したように、トヨタは「もっといいクルマを通じて、世界の人々を誰一人取りこぼすことなく、幸せにしよう」としているのであって、それが豊田前社長の「プラクティカル(現実的)なカーボンニュートラル」という発言につながっていく。

ではプラクティカルとは何かと言えば、自分のできる範囲で可能な限りCO2排出を減らすことだろう。クルマの購入予算が100万円そこそこの人に「BEV以外ダメだ」と強硬に言ったところで、無い袖は振れない。日産『サクラ』の廉価グレードで補助金が最大限に出るケースでも127万円。内燃機関の軽自動車よりまだ20万円は高い。(編集注:セダンタイプやハイトワゴンタイプを対象とする)

ひとりひとりが豊かさも違い、地域によってインフラも違う中で、それぞれが可能な範囲でカーボンニュートラルに取り組むことが重要だからこそ、そこに多様な選択肢=マルチパスウェイが必要なのだ。と書くと「反EV」と言われがちなのだが、多様な選択肢にはもちろんBEVも含まれており、快適なEVライフが送れる人は、それを選択すれば良い。この理屈においてEVを否定したり排除する必要は何もない。

BEV専用プラットフォームの持つ意味

さて、という話を前提にすれば当然トヨタにとってもBEVはマルチパスウェイの重要な選択肢のひとつ。当然競争力を持つ商品を開発しようと様々なプロジェクトを走らせている。

佐藤新社長のこれまでの会見の中で、注目を集めたことのひとつはBEV専用プラットフォームへの言及である。この発言を受けて、「トヨタは出遅れを反省して、今更ながら方針を大転換した」と騒ぐ人がいる。

きっかけはいくつかある。ひとつは豊田前社長が退任の際に語った中に「私はもう古い人間」というワードがあった。実は筆者は後に、豊田氏に直接その話をした意図を聞いている。それはつまるところ日本の企業や政治のトップはいつまでも古い人が居座り続けていることに対して、ひとつのメッセージのつもりで言った言葉だと言う。