BMWは7月25日、次世代のパワートレインとして注目を浴びている燃料電池車(FCEV)『iX5 ハイドロジェン』(BMW iX5 Hydrogen)の公道実証実験を、ドイツやアメリカに続いて日本国内でも2023年末まで実施すると発表。同日、BMW Tokyobay(東京江東区)においてそのプレスカンファレンスを開催した。

◆2020年代後半にFCEVを市場投入

FCEVは水素を燃料として化学反応により発電して電池に蓄電し、その電気を使ってモーターを駆動させて走行するクルマのことを指す。発電した後に排出されるのは水だけであり、化石燃料を使ったクルマとは違って二酸化炭素は一切排出しないことから、FCEVは地球温暖化対策にも効果的なクリーンな新世代のクルマとして注目されている。

しかもFCEVはバッテリーEV(BEV)と同等の走行ができる一方で、水素を満充填するのに3分程度で済むという、その使い勝手の良さも際立つ。満充填による長距離走行も可能で、今回の実証実験に使われるiX5ハイドロジェンの場合でもその距離は約500kmを超えるという。

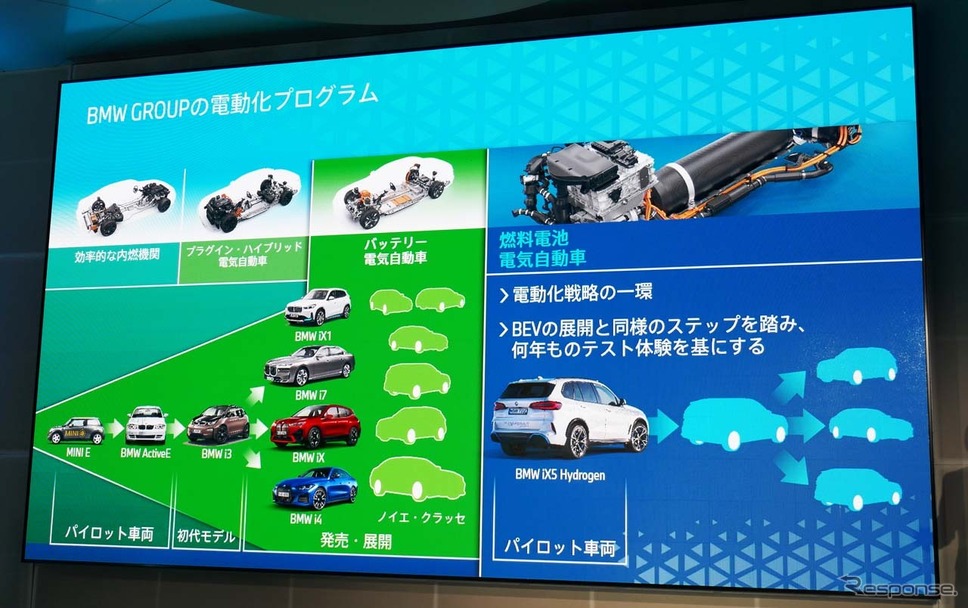

そうしたメリットを踏まえ、BMWでは燃料電池システムの開発について2013年よりトヨタ自動車と協業契約に調印。BMWとしても2020年代後半にはFCEVを市場投入する計画で、そのためにも公道での実証実験を通して様々なフィードバックを収集する必要があったというわけだ。

◆ガソリンを入れるような手軽さで満充填

プレスカンファレンスではまずBMWグループ水素燃料電池テクノロジー・プロジェクト本部長のユルゲン・グルドナー氏が登壇し、グループとしての燃料電池車への取り組みについて解説した。

グルドナー氏はまずBMWが取り組むサスティナビリティについて、「これは過去何年も取り組んできているテーマで、今や我々はすべての技術を使って脱炭素化を目指す必要がある。生産においても原材料を調達するところから始まり、部品を生産するサプライヤー、車両を生産する我々すべてに要求されていること。さらにリサイクルまで考える必要がある」とし、その中の選択肢として「水素と同時に燃料電池も使っていく必要があるとの結論に達した」と述べた。

また、グルドナー氏は、「電力は今後、再生エネルギーとして風力や太陽光、水力を活用して様々な方法が活用されていくが、電力は長期間にわたって保存ができず、長距離輸送するのに向いていない。しかし、将来的にはこの実現を達成しなければならないとの方針が国際機関で打ち出されている。そこで水素をガス化して輸送を可能にしていく必要が出てきた」と述べ、「日本も事情は同じだと思うし、日本は強力な水素戦略の下、その対策を推進していると聞いている」と日本の水素戦略についても言及した。

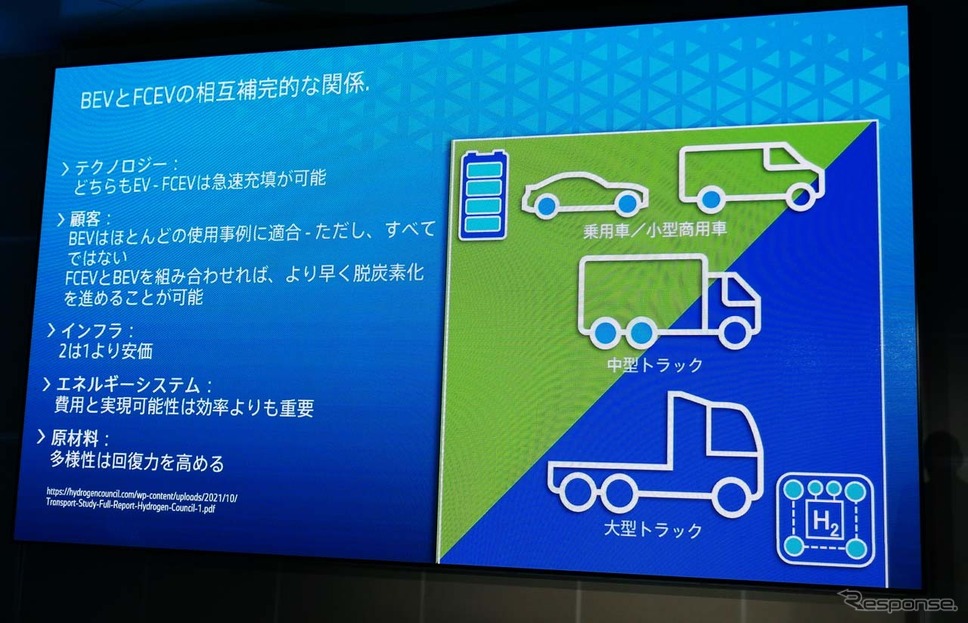

そして水素を使うにあたっては「車両が大型になればなるほど、また車両が過酷に使われるようになると電力より水素を使う方が適している」とし、その理由は「ほとんどの商用車が水素をエネルギーとして使うようになり、物流を考えれば我々の工場に部品を持ち込むトラックも燃料電池を使うことを想定している」からだ。

では乗用車はどうか。グルドナー氏は「ここではバッテリーEVが基本になると予想している。しかし、利用用途やユーザー、国によってはFCVが同時に発展していくとも予想している。FCEVは電気で走ることについてはBEVと同じであるが、唯一の違いがそのエネルギー源だ。電動車ならではの優れた加速力やスムーズな乗り心地、その上でゼロエミッションを享受しつつも水素タンクへの充填はわずか数分で終了できる」と水素を使うメリットを強調した。

これは、特にマンション世帯などのように自宅に充電設備がない場合でも、出掛けた先で「これまでのガソリンスタンドのような手軽さで充填できることを意味し、誰もが電動車ならではのメリットを手軽に享受できる」(グルドナー氏)ことになるわけだ。また、寒冷地での利用についても「BEVの場合はクルマを暖める際に損失が出るが、水素車なら排気時の熱を再利用してヒーターとして利用できる」と説明した。

◆水素を介することで使い勝手の良い電力インフラに

グルドナー氏は、エネルギーを補充する際のコスト差についても言及し、「充電は初期投資は少なくて済むが、充電する車両が増えてくると非線形にコストは増加していく。それに対して水素ステーションでは展開後の費用がほぼ一定で推移する」と説明。「理想的にはこのインフラを2つ組み合わせて展開することが将来的にもコストは安く済む」とした。

![水素の実現性はどこまで進んだのか?[前編]…トヨタのS耐における挑戦【池田直渡の着眼大局】](/imgs/p/4r55aI4hIlVwLYFoZ_B1XH5Ok0DTQkNERUZH/1904098.jpg)