CASEへの対応、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなど、自動車業界各社は大きな局面を迎えている。そのような中で、サプライヤーはどう強みを生かし、変化に適応しながら歩みを進めるのか。本特集では現状の捉え方や注力する分野、課題とその解決方法、今後の展望などをインタビューや考察記事で伝える。

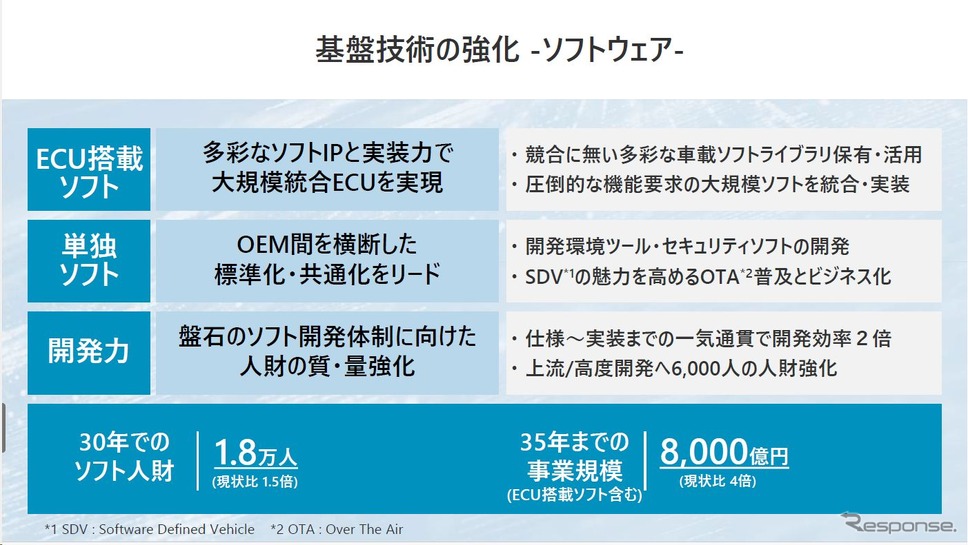

今回話を聞いたのは、デンソー CSwO(Chief Software Officer)・ソフトウェア統括部長・ソフトウェア改革統括室長 林田篤氏だ。同社は11月15日「DENSO DIALOG DAY 2023」というメディア向けの説明会を開催した。その内容も踏まえながら、“ソフトウェアシフトに対するデンソーの戦略”を掘り下げる。

◆モビリティの価値を高めるためのソフトウェアシフト

自動車の制御にソフトウェアが欠かせないのは今に始まったことではない。デンソーも40年以上の車載電装品やECUに関連したソフトウェア開発を手掛けている。だが、CASE革命以降、SDV(Software Defined Vehicle)の動きで改めてソフトウェアシフトが叫ばれるようになった。それは、ソフトウェアがコンポーネントの機能を決めるだけでなく、車両そのものの価値を決める主要な要素となるからだ。

もちろん、高い精度で高品質なハードウェア(機構部品)がなければソフトウェアの品質にあまり意味はない。だが、これからの自動車は、高品質で信頼性の高いハードウェアは当然備えている大前提としたうえで、それをどう使うのかというサービス、アプリケーションの部分が付加価値となり差別化要素、つまり市場競争力となる。

この動きは、EV、SDVにおいてより顕著となり、世界中のOEMやサプライヤーがソフトウェアシフトを進める理由にもなっている。デンソーでは、この動きに対して「モビリティの価値を高める」という視点で捉えているという。

「ADAS機能や空調管理、インパネのメーター表示など、個別の機能として開発するのではなく、これらをどう連携させて付加価値につなげていくかがポイントです。たとえば、デンソーは2035年までに交通事故死ゼロという目標を掲げています。これを実現するには、ブレーキやセンサーなどの機能を高めるだけでは不十分です。ドライバーの状態を監視したり、交通インフラやクラウドと連携したりする必要があります。安心・安全にはメーター表示やパネルの操作といったHMI技術も大いに関係します」(林田氏・以下同)

◆SDV、大規模統合ECUの課題

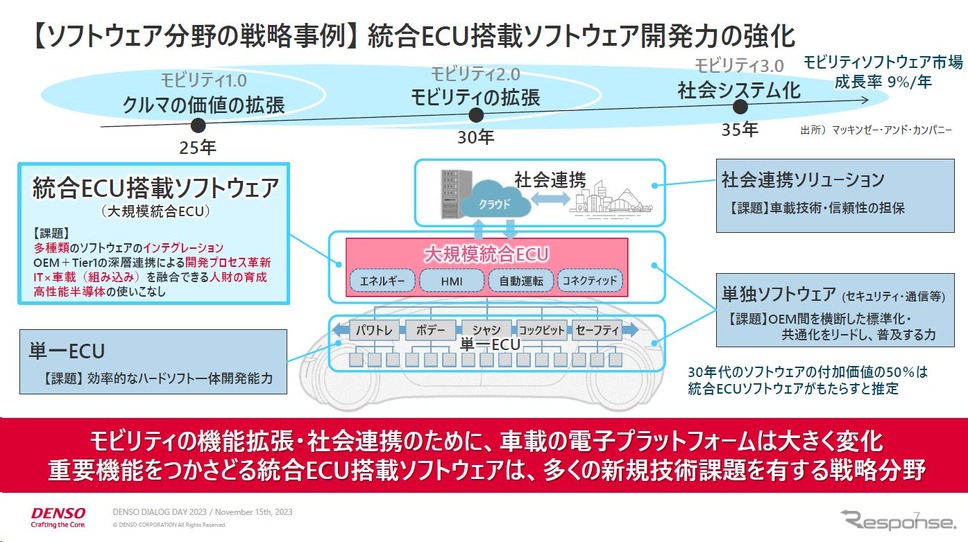

ADAS車では、車両各部の機能を統合的に連携させることでさまざまな機能、付加価値を提供できるようになる。機能を連携させ、付加価値サービスを構成するため、ECUも進化させなくてはならない。また、各部を自律的に制御していたECUやコントローラーを集約させる必要もある。ゾーンコントローラーやドメインコントローラーという考え方だ。これがSDVへと進化していくには、ひとつ上のレイヤで制御する主体が必要になってくる。

「SDVでは、ブレーキやアクセルといった高い信頼性とリアルタイム性が求められるものから、クラウドやスマホアプリと連携するようなエンターテインメントやマルチメディアを扱うものまで多種多様なソフトウェアを統合的に制御できる基盤(プラットフォーム)が必要です」

これが、クロスドメインプラットフォームまたは大規模統合ECUと呼ばれるものだ。なぜ、このようなECUが必要になるのか。SDVではクラウドやアプリと連携するサービスAPIのレイヤ、通信レイヤ、インパネやスイッチなどHMIのレイヤ、そして従来からの車両制御にかかわるレイヤなど、異なるレイヤのソフトウェアを連携させなければならないからだ。これを実現するには、ビークルOSと言われるようなシステム全体を抽象化して管理できるソフトウェアが必須となり、それを動かすためのプラットフォーム(=大規模統合ECU)も専用のものが求められる。