音楽好きなドライバーは多くいる。しかし、カーオーディオシステムのビルドアップが果たされることはそれと比べてかなり少ない。当連載では、その原因が“分かりづらさ”にあると仮説を立て、その根絶を目指して展開している。現在は「サブウーファー」に焦点を当てている。

◆サブウーファーユニットが「箱」に組み付けられた形が本来の姿?

クルマの中では超低音が不足しがちだ。その主たる原因は、ドアに取り付けられるスピーカーがせいぜい17cm口径までだからだ。この大きさでは、超低音までをスムーズに再生しきれない。なので、口径の大きなサブウーファーが使われることが多いのだ。

そのサブウーファーにはタイプ違いが3つある。「小型・薄型のパワードサブウーファー」「ボックスサブウーファー」「単体サブウーファー」、これらだ。

なお前回までの記事で説明してきたように、単体サブウーファー以外は「サブウーファーユニット」が「ボックス」に組み付けられた状態で製品として体を成している。ちなみにいうと、ホーム用のスピーカーも同様だ。「スピーカーユニット」がボックスに組み付けられて完成形となっている。つまり、スピーカーとしてはこの形が本来の姿だ。

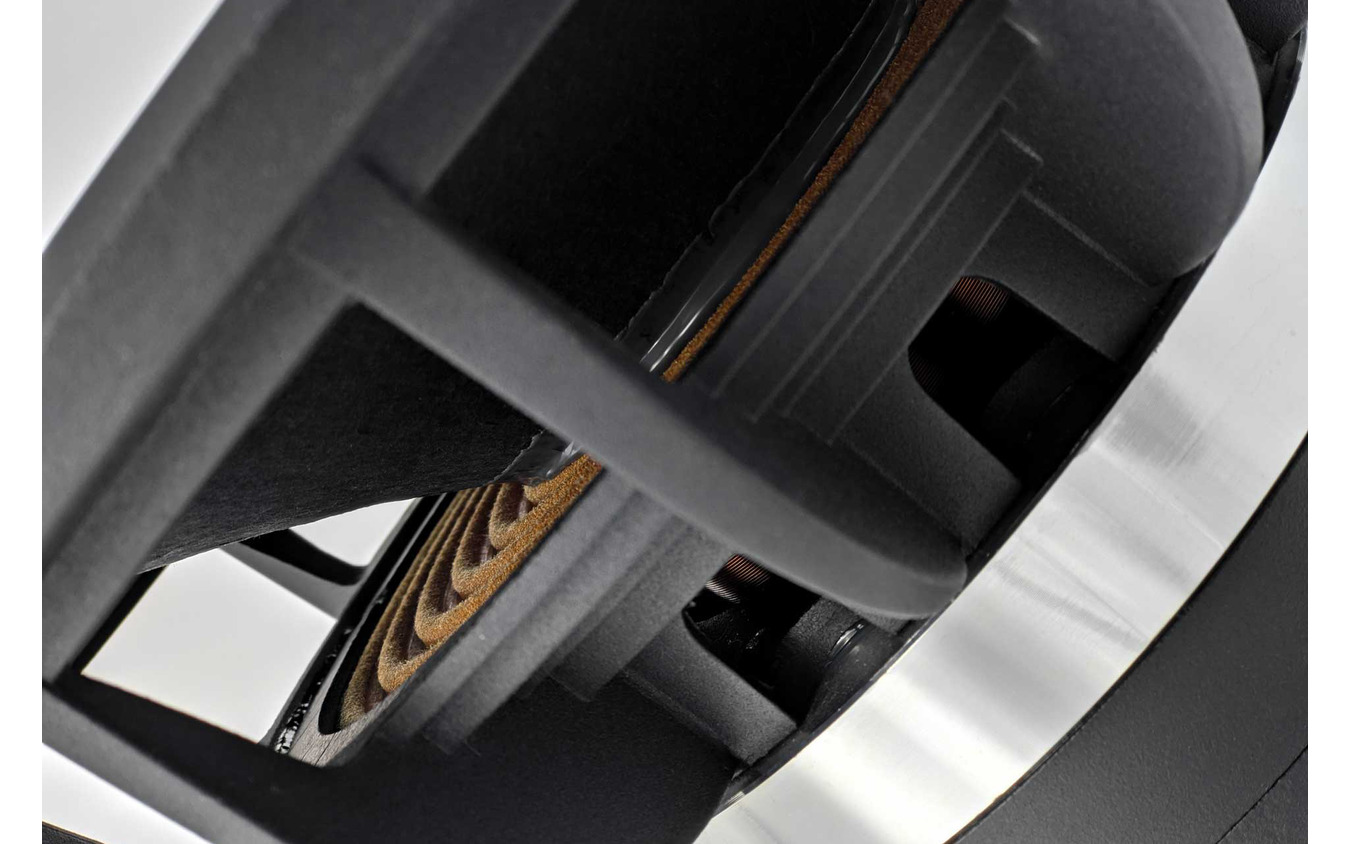

「単体サブウーファー」の一例(クワトロリゴ・ヘリテージ サブ)。

「単体サブウーファー」の一例(クワトロリゴ・ヘリテージ サブ)。

◆単体サブウーファーなら、「低音の鳴り方」をコントロールできる幅が広がる!

しかしカーオーディオ愛好家の間では、サブウーファーユニットが裸の状態で売られている単体サブウーファーが使われることがもっとも多い。それはなぜなのかというと…。

理由は主には3つある。まず1つ目の理由は、「低音の鳴り方を自らプロデュースできるから」だ。スピーカーは何であれ、どんなボックスに組み付けるかで鳴り方が変わる。ボックスの形、仕組み、大きさを工夫することで、ローエンドまで伸びる低音を鳴らせたりタイトで快活に鳴るようにしたりできるのだ。単体サブウーファーを使う場合にはどんなボックスにするかを自ら検討できるので、「低音の鳴り方」をより幅広くコントロールできる。

理由の2つ目は、「設置の都合に合わせたボックスを用意できるから」だ。載せたい場所にジャストで収まるように作ったり、なんならトランクフロアに埋め込めるように仕上げても良い。

「単体サブウーファー」の一例(クワトロリゴ・ヘリテージ サブ)。

「単体サブウーファー」の一例(クワトロリゴ・ヘリテージ サブ)。◆単体サブウーファーを選択すれば、オリジナリティの追求を満喫可能に!

理由の3つ目は、「カーオーディオでは創意工夫を発揮することも楽しみどころとなるから」だ。例えばドアスピーカーの取り付けにおいては、どんな度台を用意するか、ドア内部の鉄板にどのような音響的な処置を施すか等々、工夫のしようがさまざまある。そこを思案することも、楽しさのポイントの1つとなり得る。

サブウーファーに関しても、単体サブウーファーを選ぶと工夫できる範囲が広がる。どんな音のする、さらにはどんな見映えのボックスにするか、どんな「パワーアンプ」を組み合わせるか、どんなケーブルを使うか、設置の仕方をどうするか等々、自分なりのやり方を模索できる箇所がさまざま出てくる。このようにカーオーディオという趣味の世界では、オリジナリティを追求していくこともやり甲斐となる。単体サブウーファーを使う場合には、そこのところを満喫できる。

今回は以上だ。次回以降もサブウーファーに関連した“分かりづらい”事柄について、その意味や理由を解説していく。お楽しみに。