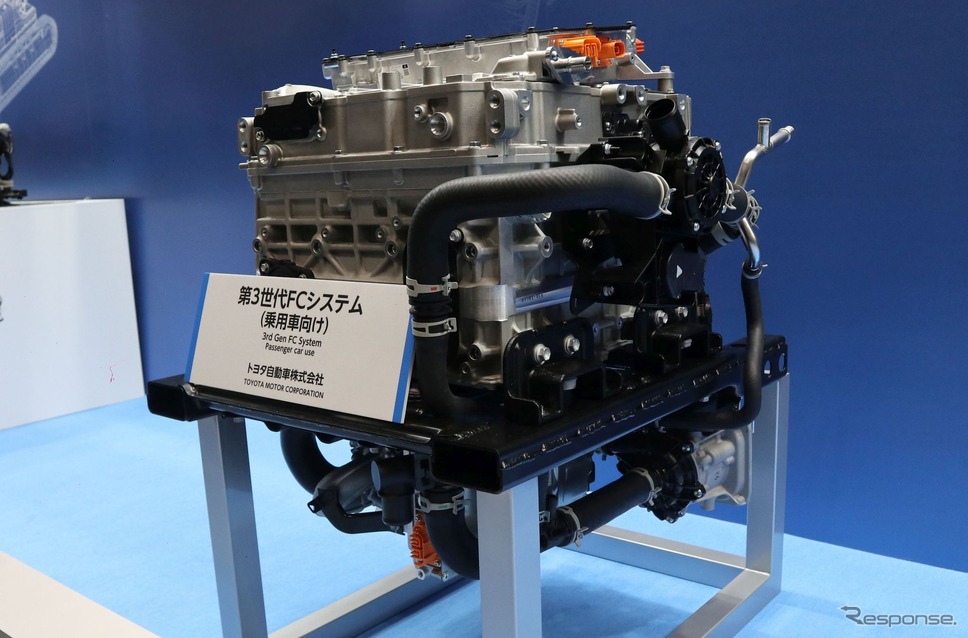

トヨタは2月14日、第3世代となる新型燃料電池(FC)システムを発表した。その開発中のモデルは、東京ビッグサイトで開催中の「H2 & FC EXPO 水素・燃料電池展」(会期:2月19日~21日)のブースで見ることができる。第3世代はどこが変わったのか、どんな狙いがあるのか。

リリースによれば、第3世代の特徴は、第2世代とくらべて耐久性が2倍、燃費効率20%アップ、さらに製造コストの低減も実現したという。

トヨタのFCは、もともと『MIRAI(ミライ)』というFCV(燃料電池車)、しかも乗用車に搭載するユニットとして設計された。第2世代では定置型発電機など汎用性を意識したモジュール型のユニットなども開発されたが、FCユニットのベースは乗用車MIRAIのものだった。

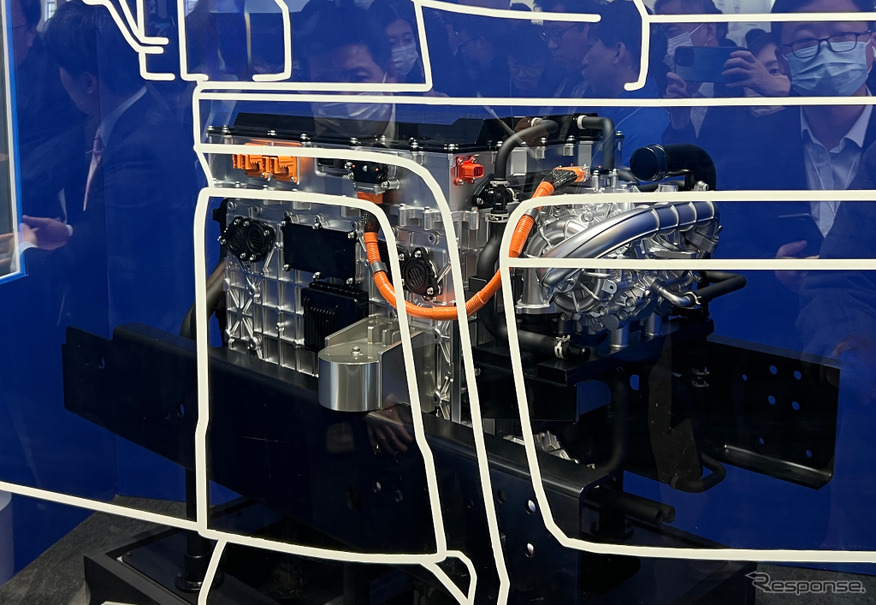

第3世代は、汎用型のFCユニットとして設計され、とくに商用車への利用を意識しているという。耐久性を2倍としたのは、大型トラックやバスへの搭載を意識して、ディーゼルエンジンと同等な性能(メンテナンスフリー、信頼性)を実現することから。燃費効率や製造コスト削減については、主にFCスタックの材質や構造の改良による出力効率のアップによるものだとする。

燃料電池は、酸素と水素を触媒の両面に流すことで電気(と水)を発生させる。同じ大きさのセルでも、温度管理や触媒の効率アップ、プレート材質・コーティングの工夫などにより、発電効率が変わってくる。第3世代では、これらを改良・改善することで単位面積あたりの発電量をアップさせた。容量比の効率が向上すれば、小型化、軽量化につながり燃費や全体の効率アップにつながる。

また、セルの設計、コンプレッサーや配管の製造工程、ユニットの生産技術も見直すことでコストダウンを実現する。

今回の発表では、乗用車向けのFCユニットと、トラックなどの商用車向けFCユニット、そして定置型発電機・船舶・建機などに搭載可能な汎用型FCユニットの3種類が展示されていた。乗用車向けは、セル本体のブロックとコンプレッサーや減圧器など補器類、DC/DCコンバーターなどの部分だけで、モーターやアクスル、水素タンクは含まないが、それでも現行のMIRAIのFCユニットよりかなり小さく見える。