シェフラージャパンは、5月21日から23日までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2025 YOKOHAMA」に出展する。

同展には2003年から長年にわたり出展を続けているが、今回は「SYNERGIZING MOTION / ENERGIZING PARTNERSHIP」をテーマに掲げている。これは2024年10月にシェフラーがヴィテスコ・テクノロジーズ(以下ヴィテスコ)と合併して以来、初めての日本での展示会となり、この合併によりシェフラーの製品ポートフォリオが拡大したのは言うまでもなく、それによって製品単体からソリューションに至る幅広い分野で顧客の要望に応え、より効率的で持続可能なモビリティを実現するというシェフラーの意思が表れている。

ブースでは、日本初出品となる7製品をはじめ、CO2削減、小型化、軽量化、電動化に貢献するコンポーネントからシステムソリューションまで幅広い展示を行う予定だ。本記事では、その中から5つの注目製品を紹介する。

「水素リークセンサ」と「Exhaust用水素センサ」

まずは燃料電池車(FCEV)関連の製品。燃料電池(FC)は次世代モビリティの新エネルギー源として注目されているものの、水素を使うが故に安全性や信頼性に不安を抱く人も少なくない。そこでFCの安全性を保つために欠かせないのが、水素を“漏らさない”、“漏れても検知して止める”機能。そのために重要な役割を果たすのが水素を検知するセンサ類だ。

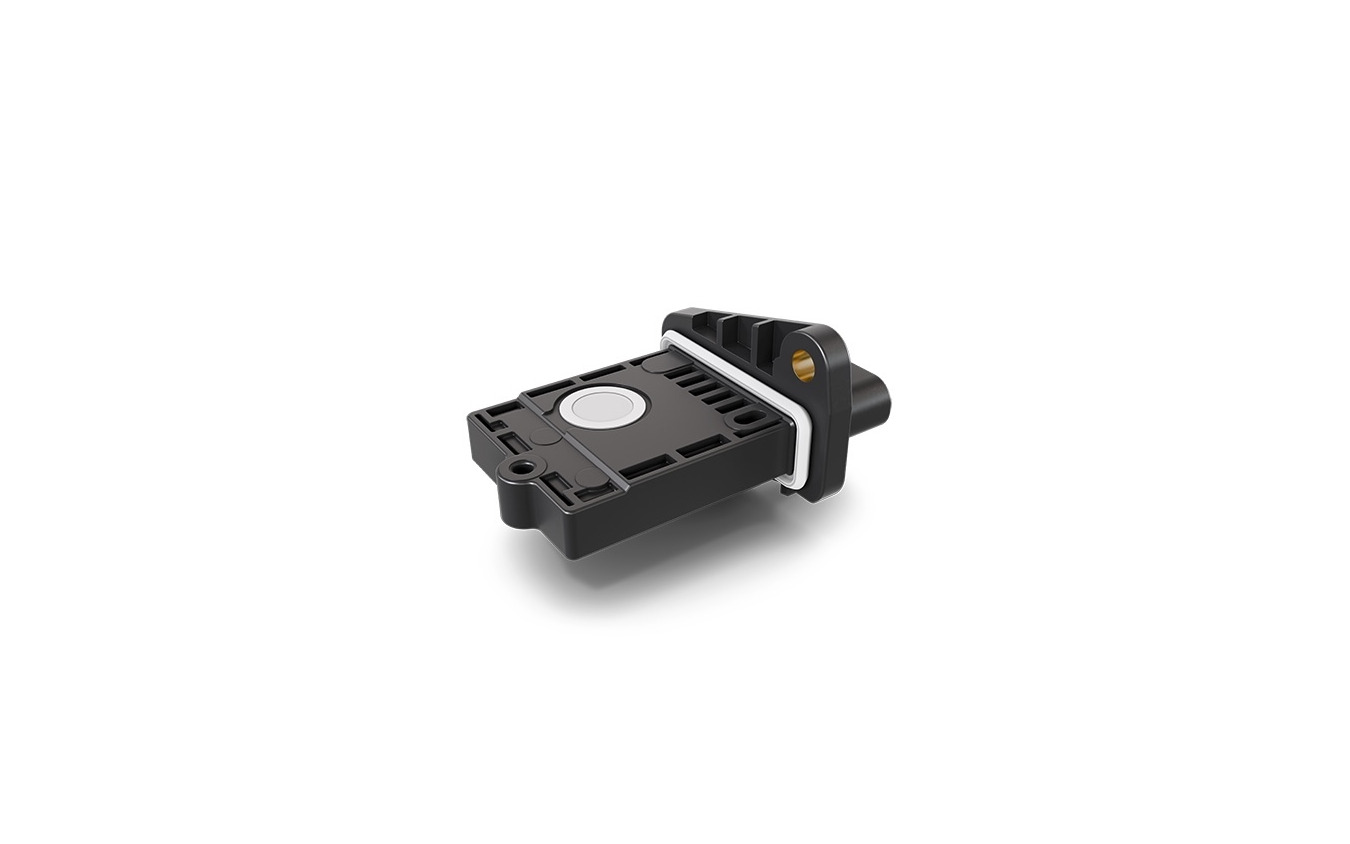

今回展示されるのは、「水素リークセンサ」と「Exhaust用水素センサ」の2つ。「水素リークセンサ」は、リアルタイムで高精度に水素を検出できるセンサで、客室内やタンク近傍、フードの下あるいはFCスタック内で使用する。ロバスト設計によって長期間の使用にも耐えられるという特徴を持つ。一方の「Exhaust用水素センサ」は、リアルタイムで水素を検出するのは同じだが、排気系に利用する点が異なる。

水素リークセンサ

水素リークセンサ Exhaust用水素センサ

Exhaust用水素センサパワートレイン&シャシー部門プロジェクトマネージャーの廣田雅人氏によれば、「いずれも熱伝導タイプと呼ばれる方式を採用している。本方式は従来ヴィテスコにおいて他用途のセンサで採用していたもので、それを水素検知に転用することで信頼性の高いセンサを実現できた」という。

中でもこのシェフラー製品ならではの強みとして廣田氏が挙げたのが、「この製品は機能安全でASIL-Bを達成しており、その上でExhaust用についてはFCシステムの排気でも使える高精度センサとしている」こと。実は廣田氏によれば「排気系でセンサとして使うには、極めて高い湿度環境下で高精度センシングをしなければならないため難しい。他社はこの部分をクリアするのにかなり苦労しているようだ」と話す。その理由については「水蒸気によって湿度が高くなると熱伝導率に影響が出てくるため、水素の濃度をセンシングするのがどうしても難しくなる。もちろん、温度も影響を及ぼすが、温度が低くても湿度が高いということ自体に問題が生じる」とのこと。その点、「(シェフラーは)もともと熱伝導方式に技術を持っており、湿度により結露しにくい取り付け方法とさらにそれを可能とする形状で工夫ができた」と説明した。

「クランクケース内蔵型ねじり振動ダンパ」

続いて紹介するのが、低フリクションを狙いとした「クランクケース内蔵型ねじり振動ダンパ(Spoke damper)」。シェフラーとしては、ICE、トランスミッション関連の新しい製品を今後も提供していくといった考え方の中で生まれた製品であり、日本初出展となる。

クランクケース内蔵ねじり振動ダンパ

クランクケース内蔵ねじり振動ダンパクランクシャフトダンパーといえば、クランクシャフトの先端に取り付けられ、クランクのねじり振動や曲げ振動を低減させるものだ。従来はラバーと外周部に金属のマスリングを組み合わせたもので構成されるが、最近はハイブリッド化が進んだことでフロントのベルトドライブ自体がなくなり、ダンパーだけが外に出ていることが多い。

それに対して、シェフラーのSpoke damperは、クランクケースの中にダンパーをしまい込んで、軸方向の短縮をはじめ、クランクシールをなくすことでフリクションを下げ、オイルリークのリスクを解消することを狙える製品としている。

これまでのクランクシャフトダンパーとの違いについて、パワートレイン&シャシー部門トランスミッション技術部マネージャーの福田広志氏は次のように説明する。

「従来はラバーでねじり方向のバネの機能を持たせていたが、本製品では弾性部材として、自転車のスポークのように放射状に金属を張り巡らせた構造となっている」のだという。特に重要なのが「金属製であるためにラバーのように温度による剛性の変化がなく、安定した性能が発揮できる」点だ。

中でも注目したいのは、全構成部品が金属製であるため、クランクシャフトダンパーをケース内に組み込むことが可能となっていること。福田氏は「従来のものであれば、オイルにさらされるため、ラバーを用いたダンパーは膨潤、劣化してしまい、性能、耐久性の観点からケース内に組み込むことは不可能」という。

また、Spoke damperによりパワーユニット全体のコンパクト化につながる点もポイントだ。福田氏は「従来のダンパーと比較し、NV(Noise,Vibration)が向上することにはならない」と前置きしつつも、「クランクシャフトダンパーを中にしまい込むことができること、またダンパー単体の軸長も一般的には20mmほどあるものが15mmほどに収まる。加えて回転体がエンジンの外からなくなるので、これがパワーユニットのコンパクト化につながる」と話す。他にも高いロバスト性が保てることやフリクション低減を特徴として挙げた。

Spoke damperは長年ダンパー技術を培ってきたシェフラーならではのニューアイテム。すでに今年3月から中国OEMの量産車に採用されている。福田氏は「特にPHEVの普及が著しい中国での需要をはじめとし、グローバルに普及することを期待している」とした。

「トランスミッション一体型48V油冷モータ」

次は、日本初出展となる「トランスミッション一体型48V油冷モータ(48V P2 transmission integrated motor)」。小型インバータ設計でありながら高出力密度が確保できており、トラクションアシストおよびEV走行の実現によってCO2削減にも貢献する。加えて消耗品交換もないことからメンテナンス不要という点も見逃せない。

トランスミッション一体型48V油冷モータ

トランスミッション一体型48V油冷モータそもそも48Vモータの歴史を振り返れば、その先駆けとしてトヨタが『クラウン』に36Vバッテリーを用いた42Vマイルドハイブリッドを搭載したのが誕生のきっかけだ。その後は欧州から48Vという流れが出てきたわけだが、基本的にはオルタネータを進化させる形で性能を向上させながら電圧を上げてきたという経緯がある。

そういった中でシェフラーの48VモータはPSM(永久磁石同期型モータ)を採用し、限定的ではあるが、ピュアモータ駆動を実現できるだけの出力を備えている。Eモビリティ部門の森谷翔氏は、「一般的な、オルタネータを源流とするクローポール型モータと比べて、効率の点でPSMの方が優れている」と語る。また、シェフラーは48V向けモータについて、バリエーションを持っているが、その中でも「温度に対してもっともロバスト性が高いタイプになる」とも明かした。

本製品はモータとしての出力特性にも優れる。森谷氏は「従来のものならおよそ12kWぐらいというのが一般的な数値だったが、TIMではそれを18kW程度にまで高めた。ピークトルクも55Nmを獲得している」と述べた。そのため、発進時のトルクではさすがにフルハイブリッドのようにはいかないものの、始動と低速時のアシストにてメリットをもたらすという。

注目すべきはこのモータはトランスミッションのクラッチをON/OFFできることで、活用方法によっては“P2”や“P3”といった振る舞いもできる仕様としている点だ。

森谷氏によれば「これはトランスミッション一体型であるために可能」となっており、具体的な使い方としては「コースティングの時はクラッチを切ってエンジン側のロスを切り離した状態で効率よく回生していく。ただ、始動や発電の作業にはエンジンの能力が必要になってくるので、クラッチを活用している」と解説した。

一般的にP0 48Vシステムを適用した際の燃費改善分は10%程度あるとされているが、トランスミッション内にモータを搭載することで伝達効率に劣りかつ高トルク時に滑りが発生するベルトを使うことなく、効率良く、駆動力を伝えることができるため、使用レンジが拡大する。また、コースティング走行時にはクラッチを用いてエンジンの回転抵抗分を除去できるため、燃費が改善する。

また、PSMはクローポール型モータと比較して、構造上ロータに給電するブラシが必要ない。森谷氏は「従来のオルタネータを発展させたモータ には構造上ブラシが必要であり、摩耗という技術課題への対処が必要となる。しかし、PSMを使ったTIMはブラシがないため摩耗そのものが発生せず、ロータ周辺の構造もシンプルになる。加えて、ロータを励磁するためのデバイスも必要ない」と話す。

そして、「シェフラーはインバータとモータのマッチングも含め、2 in 1システムとしてとして性能を保証できるサプライヤ」であることを強調した。

「統合サーマルマネジメントモジュール」

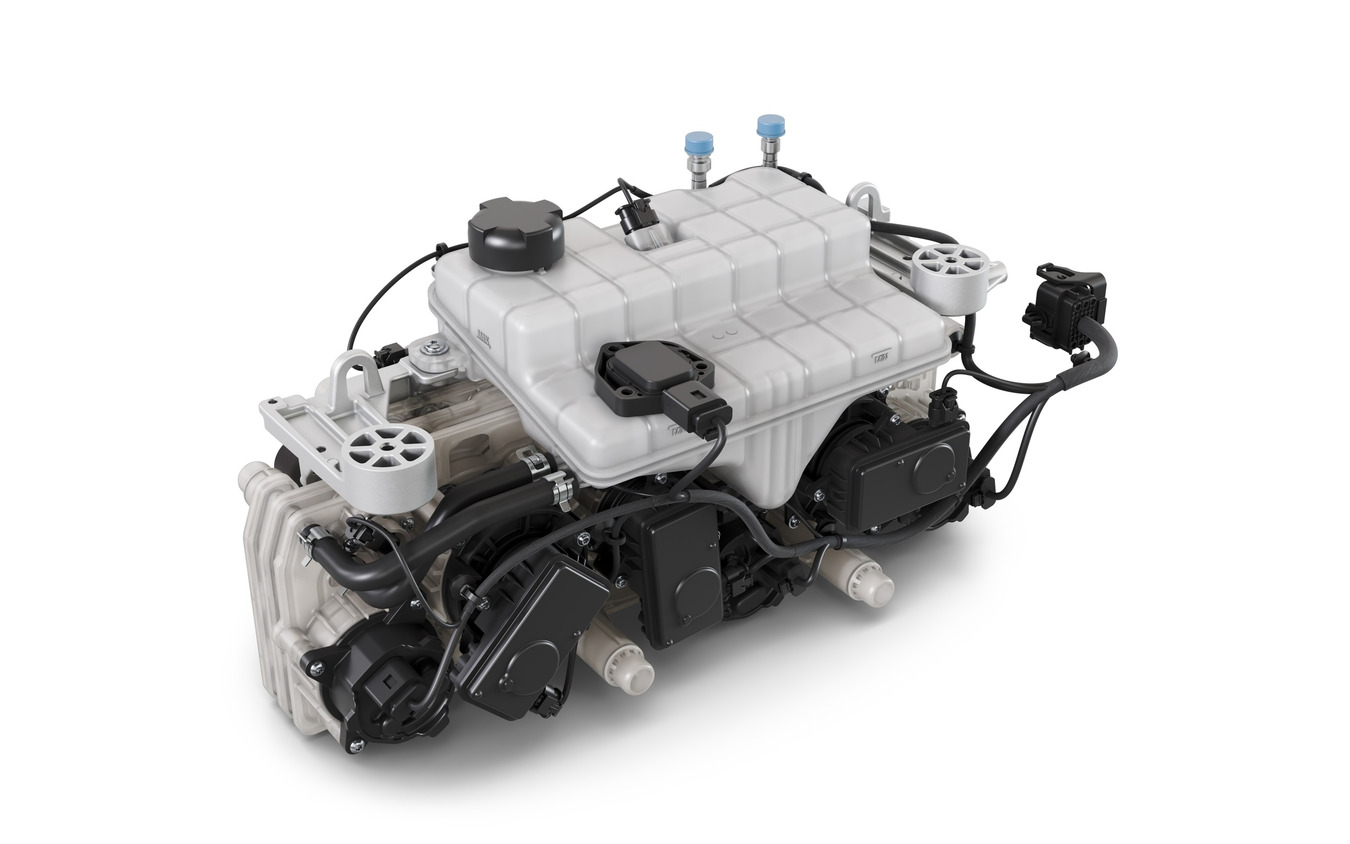

最後に紹介する「統合サーマルマネジメントモジュール(Integrated Thermal Management Module、TMM)」も日本初出展だ。このシステムは電気自動車において、パワートレインのコア要素(eモータ、パワーエレクトロニクス、バッテリー)を最適な温度に保ちつつ、キャビン内の乗客の快適性を確保する重要な役割を果たすものとなっている。なお、同製品における量産は既に始まっている。

統合型サーマルマネジメントモジュール

統合型サーマルマネジメントモジュール最大の特徴はクーラントと冷媒回路を高次元で一体化してモジュール化したことにあり、これによって、様々な運転条件での電気自動車の性能を最大限に引き出すと同時に、快適なキャビン温度を提供しつつより高いエネルギー利用を高効率で実現できる点だ。

サーマルマネジメントは、その機能を果たすためにクーラント及び冷媒システムには様々なコンポーネントが必要とされるが、多くの場合はそれが車内に散在している状況で、当然ながらそれらはゴムホースや冷媒チューブなどで繋がれる。Eモビリティ部門 草壁史登氏はこのシステムの開発に至った背景として、「ホースやチューブの表面から熱が外気に放出されてしまうため、コンポーネントを統合してホースやチューブを廃止することは熱ロスを抑制し電力消費削減に寄与する」と明らかにした。

また、内燃機関の場合は熱源を特別用意しなくてもキャビン内の暖房ができるが、電気自動車ではその提供がないために自分で作るしかない。一方でバッテリーやeアクスルなどになると、必ずしも温めることだけを要求されるわけではなく、ある時には冷ますことも行われる。つまり、電気自動車の場合は一台のクルマの中でこの相反する要求に対応するため、内燃機関に比べるとシステムはどうしても複雑化してしまう。「こうした要求に対応するためにも一体化は極めて有効だ」と草壁氏は説明する。

さらに、シェフラーならではの優位性として、「内燃機関の冷却システムで培ったバルブ制御や電動ポンプの量産実績を起点に環境温度や耐震性の厳しさが緩和される電気自動車に向けてはコストの低い材料や部品選定、また低圧損設計によるポンプの小型化等々を提供できる」と述べ、これはコストの面のみならずシステム全体の小型化、効率化でもメリットにつながるとした。

そして、これらの「システムすべてを一体化することは至難の業」ではあるとはしながらも、「社内ですべて完結できることは大きなメリット」と草壁氏は強調。つまり、初期のシミュレーションから部品のレイアウト、さらにはそれらによって変化する損失といったことも数値化して提供できるわけで、これにより顧客のニーズに対してきめ細かく対応していけるのだ。さらに「ここまで一体化した例は他に一例しかなく、この分野で先駆けた優位性は大きい」とも語った。

“Motion"を軸に、ポートフォリオの広さをアピール

今回の出展でシェフラーは、ヴィテスコとの合併によって生まれたシナジー効果を前面に押し出す。特にヴィテスコはセンサについて高い先進性を有しており、そのポートフォリオは大きく広がっている。一体型製品を2つほど紹介したが、これらもその効果によって生み出されたものと言っていいだろう。また、そうした効果は顧客の希望にきめ細かく対応できることにもつながるわけで、シェフラーとしてはそうした同社ならではのメリットをアピールしていきたいという。

また、ブースではモビリティ関連製品(「E-モビリティ」や「パワートレイン&シャシー」)だけでなく、「ビークル・ライフタイム・ソリューション」(アフターマーケット)や「ベアリング&インダストリアルソリューション」についても長年の知見を活かした製品ソリューションを展示。ぜひ会場で、アップデートされた同社の可能性を感じてほしい。

シェフラーの詳細はこちら