◆品質問題や特許抵触も糧に、進化し続けたトランスミッション

アイシンが8月末、都内で報道関係者向けにパワートレイン技術説明会を行った。

冒頭にパワートレイン製品本部長の糟谷悟氏からアイシンの事業全体の中でパワートレイン事業の位置づけや現在の概要が示された後、PTシステム製品企画部長の須山大樹氏が最新の電動化パワートレイン群の開発の狙いと展望を述べた。そしてアイシンの歴史におけるターニングポイントとなったパワートレイン製品群の展示を含め、現行パワートレイン製品群の個別ワークショップが催されるという形式だった。

まずアイシンは、「走る・止まる・曲がる」を担うグローバルサプライヤーである以上、トランスミッションやeアクスル、冷却用電動ウォーターポンプといったパワートレイン製品以外にも、グリルシャッターやパワースライドドアなど車体製品、回生協調ブレーキシステムといった走行安全製品やカーナビゲ―ション、加えて生産技術領域として精密加工や複雑な鋳造技術、少量多品種組立まで、その事業領域は幅広く多岐にわたる。

単に製品設計のみならず材料・素形材・生産技術までカバーしながら、OEMに近い視点で開発・評価できることが強みであり、近年は電動化と並行してアクチュエーター制御を通じた各領域の製品群の知能化を進めている。これは車の部分的なインテリジェント化といえるもので、各部の筋肉や神経を鍛えておけば、来たる「頭脳化」にも対応できるという戦略的方向性だ。中でも売上高にして4.9兆円、全体の55%近くを占めるパワートレイン事業は、4年前に統合された旧アイシンAWの流れを汲むアイシン・グループの歴史的事業といえる。

ただしアイシンのパワートレイン事業の歩みは、必ずしも最初から成功に彩られていた訳ではない。むしろ1961年発表の半自動2速トヨグライドの品質問題を現地対応したことから品質第一の文化が芽生え、1960年代末からのボルグワーナーとの合弁は特許が抵触したことがきっかけだった。そこから海外OEMとの取引の礎となったFR用3速AT「03-55」が生まれ、FR用ATは10速にまで進化した。

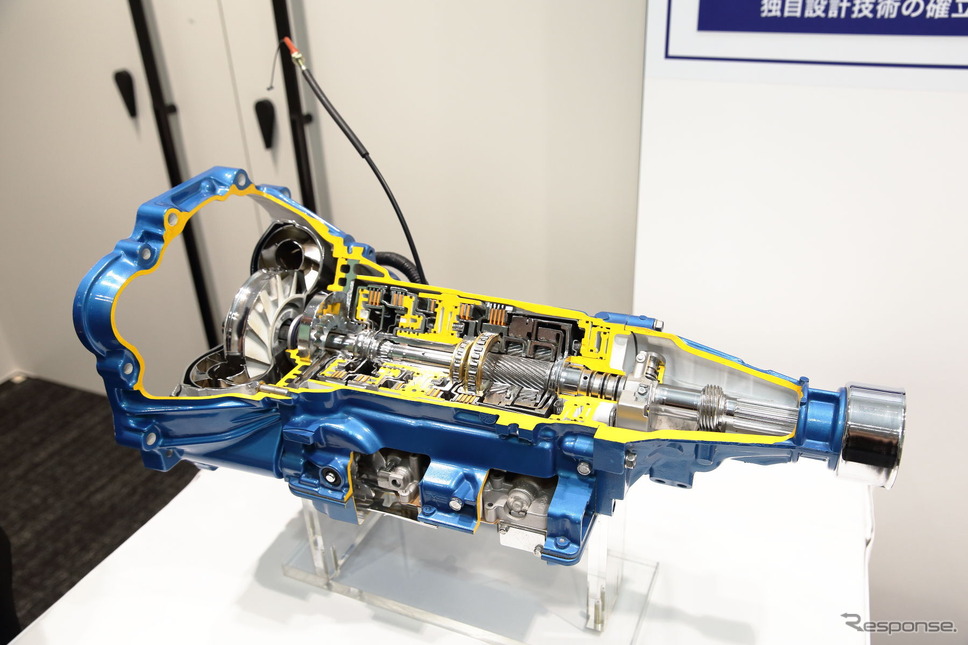

一方でスペースの限られる横置きFF用ATも、コンパクト化技術によって、3速から4速、5速、そして21世紀には6速から8速へと磨かれていった。とくに6速ATはVWグループ会長だったフェルディナント・ピエヒ氏の依頼に応えるカタチで、4速AT並のコンパクトさを守りつつプラネタリーギア(遊星歯車)を追加することで実現、アウディ『TT』に初採用された。さらにこれを、特許技術でクラッチを追加して8速AT化した際には、さすがにケースは大型化したが、6速AT比で張り出しは僅か+10mmに抑えられたという。

◆アイシンの電動化を支えるコア技術とは

並行して、電動化への取組みの歴史も1980年代に遡るほど古い。アイシンによれば、電動化とは周期的なブームだそうで、1993年の青島元東京都知事の時代に、トヨタ『クラウン・マジェスタ』を電動化したことが初期の搭載例だったという。その後はトヨタ車体のパーソナルモビリティへの供給例を経て、2004年にインバーター一体構造のFF用2モーターハイブリッドシステムがフォード『エスケープ』に搭載されることで量産化された。

いわばアイシンの電動化を支えるコア技術とは、小型で高効率かつ低騒音、高耐久性を備えたトランスアクスル技術がベースにあり、そこに同じく小型高効率の駆動用モーターの技術が加わって、ICEであれハイブリッドであれBEVであれ、車両目線でハードからソフトまでシステム化とパッケージ化ができることに他ならない。日常的なコンフォート走行からスポーティ走行まで幅広く対応できることはもちろん、寒冷地やSUVなど使用環境ごとに適応調整が可能で、フェイルセーフ設計をも求められる。

カーボンニュートラルは地域ごとに最適解が異なり、市場や地域ごとにパワートレインミックスはまちまち。OEMごとに得意とする市場の、異なるニーズに応じるため、顧客の近くに拠点を置くケースが増えているという。最近でいえば、インドやタイでの電動ユニットの量産が開始された。フルラインナップでPHEV/BEV展開しながらも、省エネだけでなくエンドユーザーに走りの楽しさや、利便性や快適性といった価値をどう提供するかが、課題という。

そこで現在、先行技術開発として進められているのは、減速機・モーター・パッケージの小型化だ。減速比を従来比の2倍とすることでモーターを小径化・高回転化し、150kW級のパッケージ全体として従来の1/2の体格を実現するという。これは50%以上も強度の高い独自特殊鋼を減速機に用いつつ、単純に回転数が2倍に上がるモーターは冷却まで含め最適設計を採り入れつつ、ケースについても剛性や流体の最適化はもちろん、薄肉化や機能部品を統合することで実現していくというのだ。

◆設計から製造まで一貫体制であるがゆえの強み

プレゼンの後、トランスミッションの実機を前に各製品の特徴を説明してもらった。

最初に向かったのは、2016年から量産に移されたというFF(前輪駆動)用8速AT。レクサス『NX』や『GRヤリス』に用いられた他、プジョーやボルボにも採用された。とくにGRヤリス用に「GR-DAT」と呼ばれた仕様では、クロスギア比にしたり制御ロジックを変更するのはもちろん、紙や不織布に油や添加物を染み込ませて作り出す、摩擦材の特性を変えることで、ジェントルマンドライバーでもプロドライバーでもスポーツランド菅生のラップタイムを1~1.4秒縮められるだけのパフォーマンスを得たという。

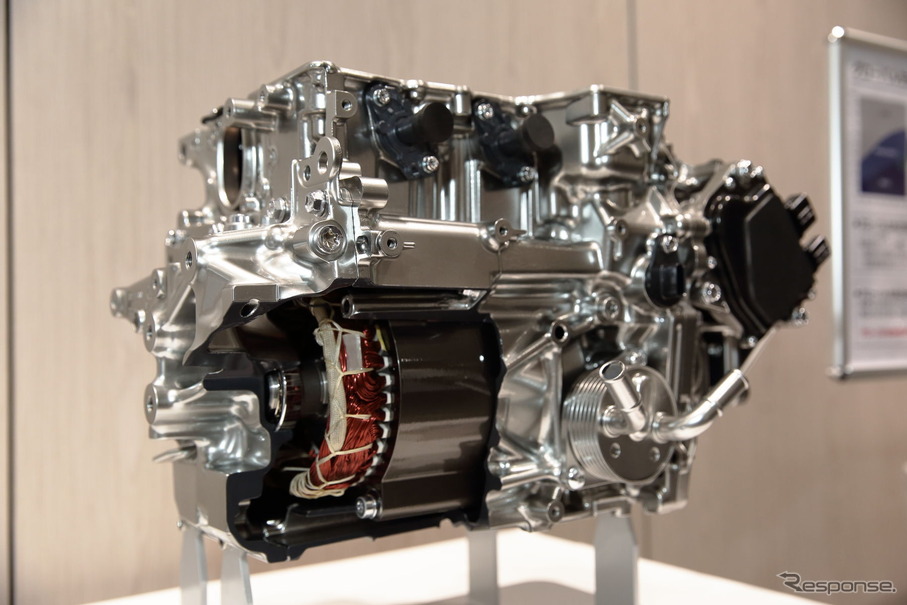

続いて向かったのは、アイシンのコア技術であるトランスアクスル技術とモーター技術のワークショップ。トランスミッションのケースは複雑な形状をしているが、じつは少ない構成点数による鋳物で、成型時に鋳型から抜き取りやすいよう内側から外に向かって傾斜がつけられている。また、輪列を構成するギアや、幅が薄く密度の高いコイル巻きが施されたモーターについても同じこと。設計から製造まで一貫体制であるがゆえ、既存の内蔵部品パッケージに対応したり独自の設計加工を施したり、車種や用途に応じて小型化と信頼性のバランスをとりつつ、小量多品種生産ができるという。

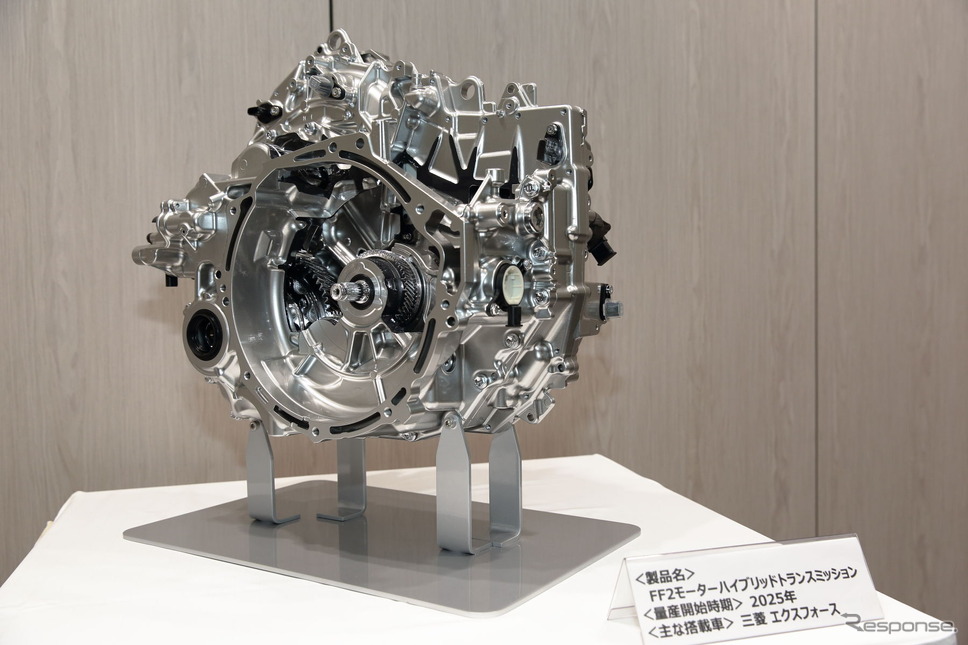

ちなみにこれらを強みとして近年、需要があるのは確かだが普及のスピードが読みづらい電動化モデル車種を、現地生産するケースが相次いでいる。具体的にはスズキ『eビターラ』に搭載されるeアクスルのインド生産と、三菱『エクスフォース』が用いるFF2モーターハイブリッドトランスミッションのタイ生産だ。前者はアイシンにとって海外初のeアクスル生産、後者は初のハイブリッド生産となった。既存の資産活用に加え、生産設備を様々なパワートレインに適用可能とすることで、投資額をミニマムに抑えつつフレキシブルに生産することができるという。

◆現行プリウスでさらに進化したハイブリッドトランスミッション

「第5世代THS」と呼ばれる現行『プリウス』が初採用したFF2モーターハイブリッドトランスミッションも、基本的な設計思想はこれまでのATやeアクスルと多くを共有している。強度を増したデフ、そしてモータージェネレーターを小型化することで、そもそもの軸間距離と前後長を短縮し、コンパクトな設計とした。

またオイルパン内部に仕切りリブを設け、従来より低粘度で少量のATF(オートマチックトランスミッションフルード)を強勢潤滑構造によって輪列の上からかけ続けることで、“遊んでいるオイル”の量を低減、つまり攪拌による抵抗損失を下げて燃費向上にも繋げている。