新型インサイトのコンセプトキーワードのひとつが「プライム」だ。ただ高級であるとか高価であるのとは違った「上質な」という意味が込められている。上質であることは「タイムレス」「ミニマム」という言葉でも表現できるとする。

これらは新型インサイトの国内プレリリースの席で、開発責任者である堀川克己氏が語った言葉だが、その意味について、堀川氏以下、内外装、電装品、プラットフォームなど各部の開発に携わったエンジニアに、それぞれの立場で語ってもらった。

目指したのはプライムセダン、環境車は意識せず

堀川氏に新型インサイトの開発について聞くと、まずプライムなセダンとしてのデザインを決め、それをチームで共有したという。各部門は、このデザインの車を実現するにはどうしたらいいかを考え、実際の機能や形に落とし込んでいった。新型インサイトには、1.5リットルエンジンに2モーターi-MMDやホンダセンシング全機能標準搭載、静粛性と走行安定性を担う車体、およびサスペンション技術など、技術的に特筆すべき点はあるのだが、それはすべて「デザインを具現化していった結果である」と堀川氏は話す。

ボディサイズやハイブリッド車ということで、『プリウス』などと比較されそうだが、堀川氏は次のように語る。

「インサイトは環境車を意識していません。プライムな走り、長く使ってもらうこと、単に高価なクルマではなく、自分に合ったクルマであることを目指しています。スムースな走りのために2モーターのi-MMDが必要だったので、いままでより小型のインサイトに搭載しました。制御モードもわかりやすく3モードと謳っていますが、実際にはもっと複雑な制御モードを組み合わせています」。

ホンダではi-MMDの場合、モーター走行、ハイブリッド走行、エンジンドライブモードの3つの制御を走行状況に応じて切り替えているが、市街地ならモーター、高速ならエンジンドライブと、単純に切り替えているわけではない。燃費や回生効率を考えた細かい制御により、運転のしやすさ、上質な走りを考えたパワートレイン制御を行っている。

静粛性と走行性能をワンランクアップさせる、車体最適設計

上質な走行のために、車体周りでは静粛性、リニアでスムースな加速やハンドリングにこだわった。

「静粛性や細かい振動を抑えるための工夫がこだわりポイントでした。遮音材、インシュレーターを惜しみなく使い、静粛性の向上を図るとともに、パワートレインの伝達振動を抑えるマウント類の最適化や路面の入力振動を低減するブッシュ類の対策により、上質な走行性能との両立を図りました。」(第11技術開発室 第7ブロック 稲葉修氏)。

エンジンルームのノイズ対策は徹底しており、エンジンマウントやサイドフレームの強化、ダッシュボードパネルへのインシュレーターが、エンジンまわりのノイズ侵入を抑える。タイヤハウスやフロアのインシュレーター、シールド類はロードノイズも低減させる。

堀川氏がいう走行モードの制御では、坂道でエンジン回転数が急激に上がらない制御も行われる。登坂時はバッテリーが消耗してくるとエンジン回転数が上がることがある。降坂時もバッテリーが満充電となり放電のため回転が上がることがある。エンジン回転やモーター出力を最適に制御することで、坂道でもリニアでスムースな加速とエンジン音による走行フィールを実現した。

ハイブリッド、EVにシフトレバーは不要かもしれない

内装は質感をもっとも表す部分だ。シートの素材、座り心地、インパネのデザイン、各部の手触りと色合いなど値段相応に仕上がっている。しかし、インサイトの内装で機能的な特徴と質感を両立させたのが、ボタン式のシフトセレクターだ。レジェンドなどでも採用されている方式だが、ハイブリッドではありがちなレバーやジョイスティック的な出っ張りがない。

「シフトボタンの使いやすさはこだわりました。また、レバーを無くすことでコンソールまわりのスペース効率もよくなっています。後席は、バッテリーとガソリンタンクの配置で、スペース確保が難しかったのですが、後席の広さ、座り心地は犠牲にしていません」(第10技術開発室 技術企画ブロック斎藤雄二氏)。

ボタン式は操作しにくいと思いがちだが、Dボタンを押して切り替えた後は、走行中全く操作することはない。

EVやハイブリッド車のシフトレバーは、回生ブレーキのモードを切り替えるためにも使う。インサイトでは、ステアリングのパドルでこれを行うのだ。合理的であるし、慣れるとパドルセレクターが使いにくいということはない。DレンジやPレンジの切り替えも、各ボタンの形状が異なっているので、手探りで操作しても間違えることはない。

フロントグリルは「刀」をイメージ

インサイトは、コンパクトやSUVがブームの中、あえてクーペ的なセダンタイプのデザインだ。外装デザインは開発初期スケッチのイメージをそのままに、デザインを崩すことなく具現化していく為の苦労があったようだ。

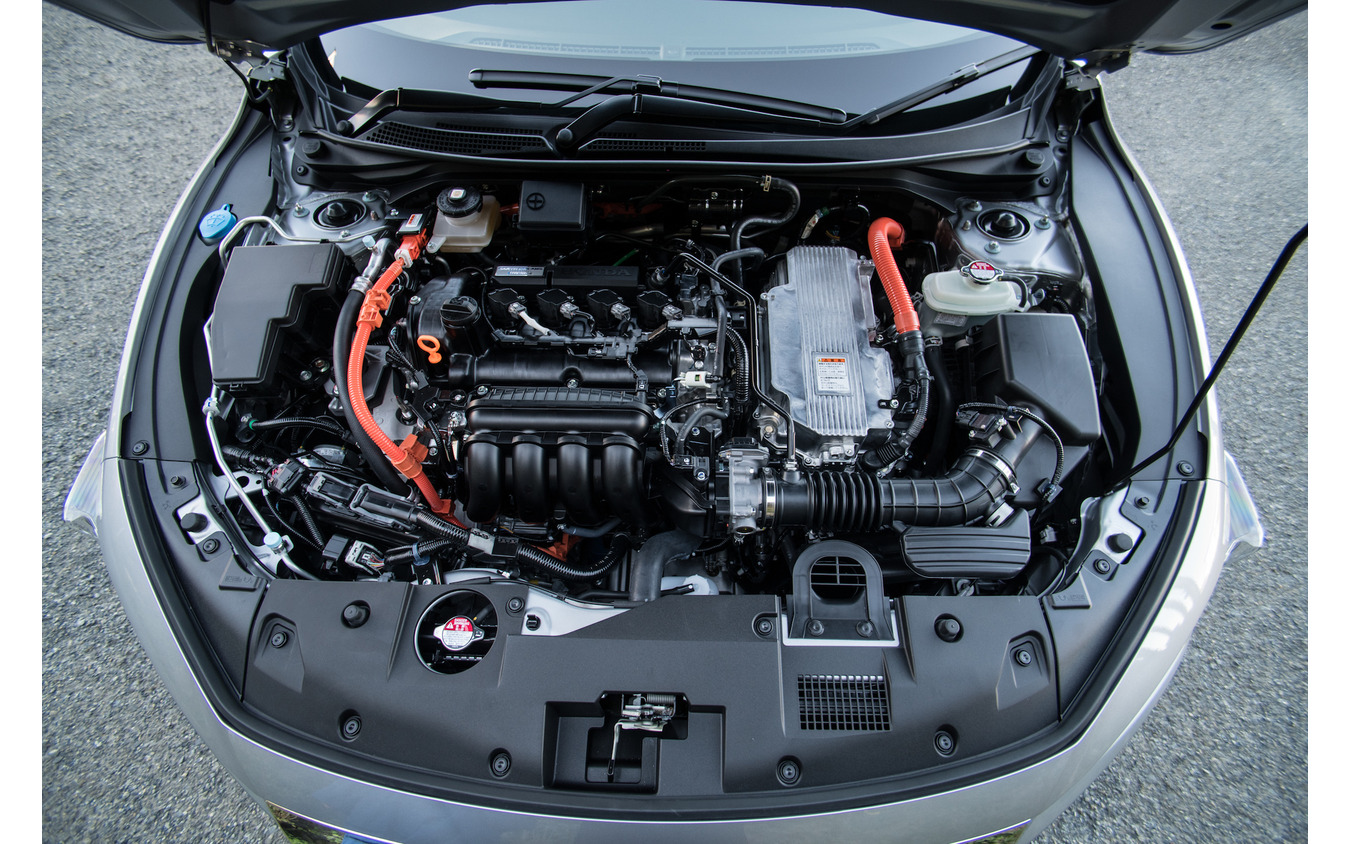

「外装はコンセプトデザインの形をとにかく再現するため作り込みました。苦労したのはフロントオーバーハングが短く、シャープな形状であるためエンジンなどボンネットの中はミリ単位で詳細設計を行いました。もうひとつは、日本仕様独自のフロントグリルのデザインです。インサイトのイメージを突き詰めていった結果、日本の伝統美でもある刀(ブレード)をイメージした精悍なラインとしました」(第9技術開発室 第2ブロック 大越昌彦氏)。

セダンとはいえ、コンサバすぎないシルエットであり、クーペ的なCピラーからの造形も、適度な主張で飽きがこない。通常、車両のコンセプトデザインと、ラインでの量産に向いた生産技術との狭間で、最終的な造形が制限されることがある。もちろん、法的な規制による場合もあるが、インサイトでは基本デザインを崩さないポリシーが貫かれている。

バッテリーの移設は低重心・重量配分に貢献

電装品は、インパネや照明など内装にかかわる部分とバッテリー、エンジン補器類、灯火類など外装にかかわる部分の両方の側面を持つ。

「インサイトのインパネは2眼メーターを採用しました。オーソドックスですが、プライムなクルマにふさわしいデザインだと思います。ステアリングの操作スイッチも、十字キー式のボタンではなくジョグダイヤルを採用しました。目線を動かすことなく、ナビ・オーディオやメーターの操作ができます。いちばん苦労したのは12Vのバッテリーです。コンパクトなボディにエンジンとi-MMDを詰め込んだため、エンジンルームに配置できなかったので、車室内側、センターコンソールの下に配置しました。安全を考えた固定方法、隔壁、ガス抜きのためのしくみなどが工夫ポイントですが、これらはラインの生産技術も巻き込んだ取り組みでした」(第10技術開発室 技術企画ブロック 大貫敬史氏)。

ステアリングのダイヤルは、指への操作フィードバックが確実なので目で確認しなくても操作ミスがない。ボタン操作に気を取られず、余裕のある運転が可能だ。バッテリーの位置は、多くのドライバーにとってあまり関係ないかもしれないが、EV用のバッテリー(フロア下)とあわせて車室内の12Vバッテリーが、低重心化と最適重量配分に貢献する。

低重心と最適重量配分は、走行性能にメリットが現れる。半面、バッテリー交換など整備性が気になるところだ。インサイトでは、助手席側から、シートを後ろにスライドしてバッテリーにアクセスできる。形状としては市販のバッテリーと変わらないが、純正装着のバッテリーと車室外をチューブでつなぎ、充電時に発生する水素ガスを外に逃がすための工夫がされているそうだ。