2019年12月に生産終了のトヨタ『マークX』。ご存知のとおりこのモデルの前身は1968年に誕生した「トヨペットコロナマークII」がそのルーツ。以来50年以上、トヨタのFRセダンとしてラインアップしてきた。その『マークII』は、2004年に後継モデルの『マークX』にバトンを渡すまで通算9世代が世に送り出された。

もちろん『クラウン』と『コロナ』の間を埋める上級パーソナルカーとして誕生した初代(1968年)の存在が偉大だったのはいうまでもない。今回は歴代の『マークII』の中から、筆者の独断で選んだ2世代のカタログを振り返ってみた。

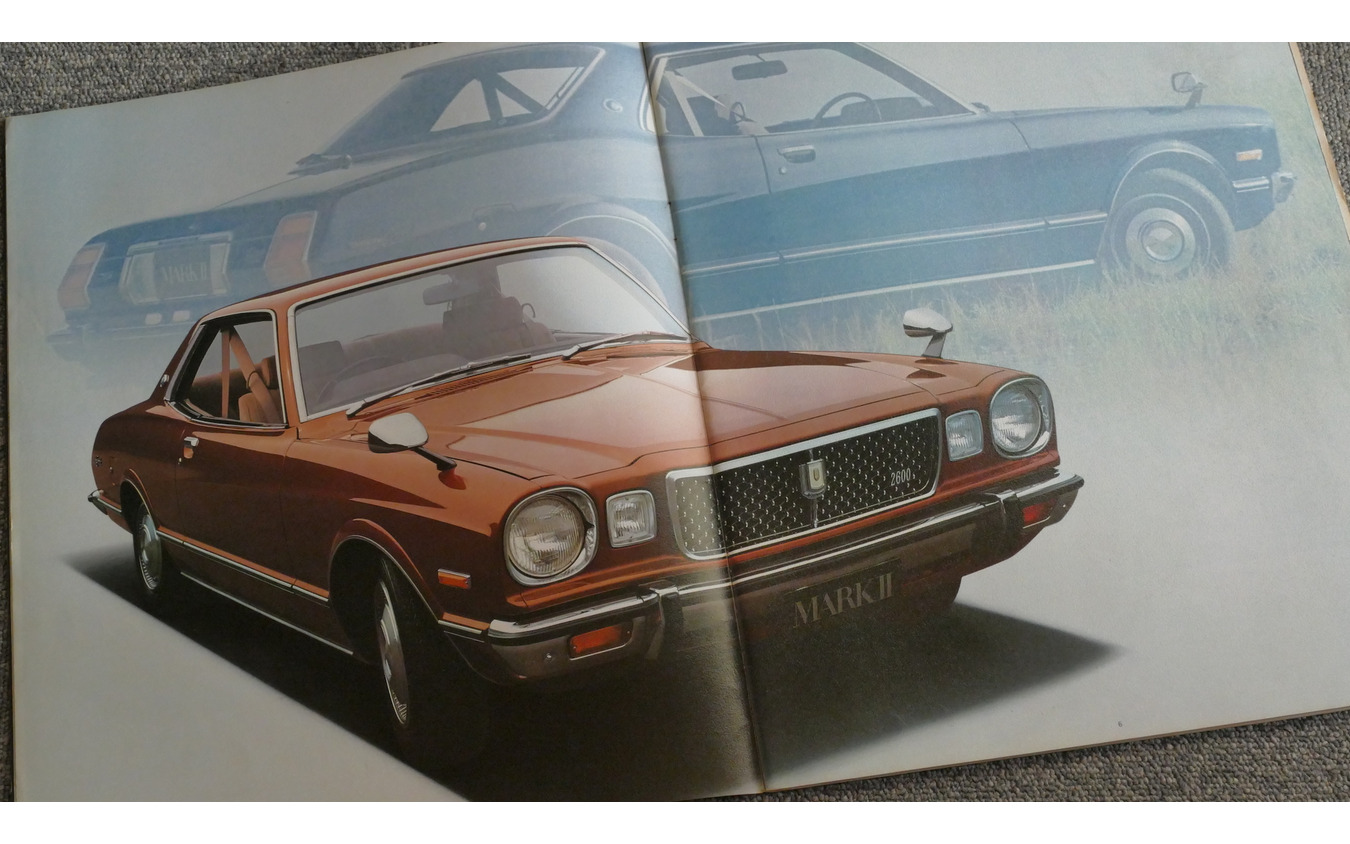

3代目(1976年)

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

エンボス加工が施された上質な厚紙のカタログは、上級の『クラウン』に迫る格調を感じさせるものだった。トヨペットコロナマークIIとして登場したこの3代目は、スポーティ色を強めた2代目から一転、クラシカルでエレガントな佇まいが印象的だった。

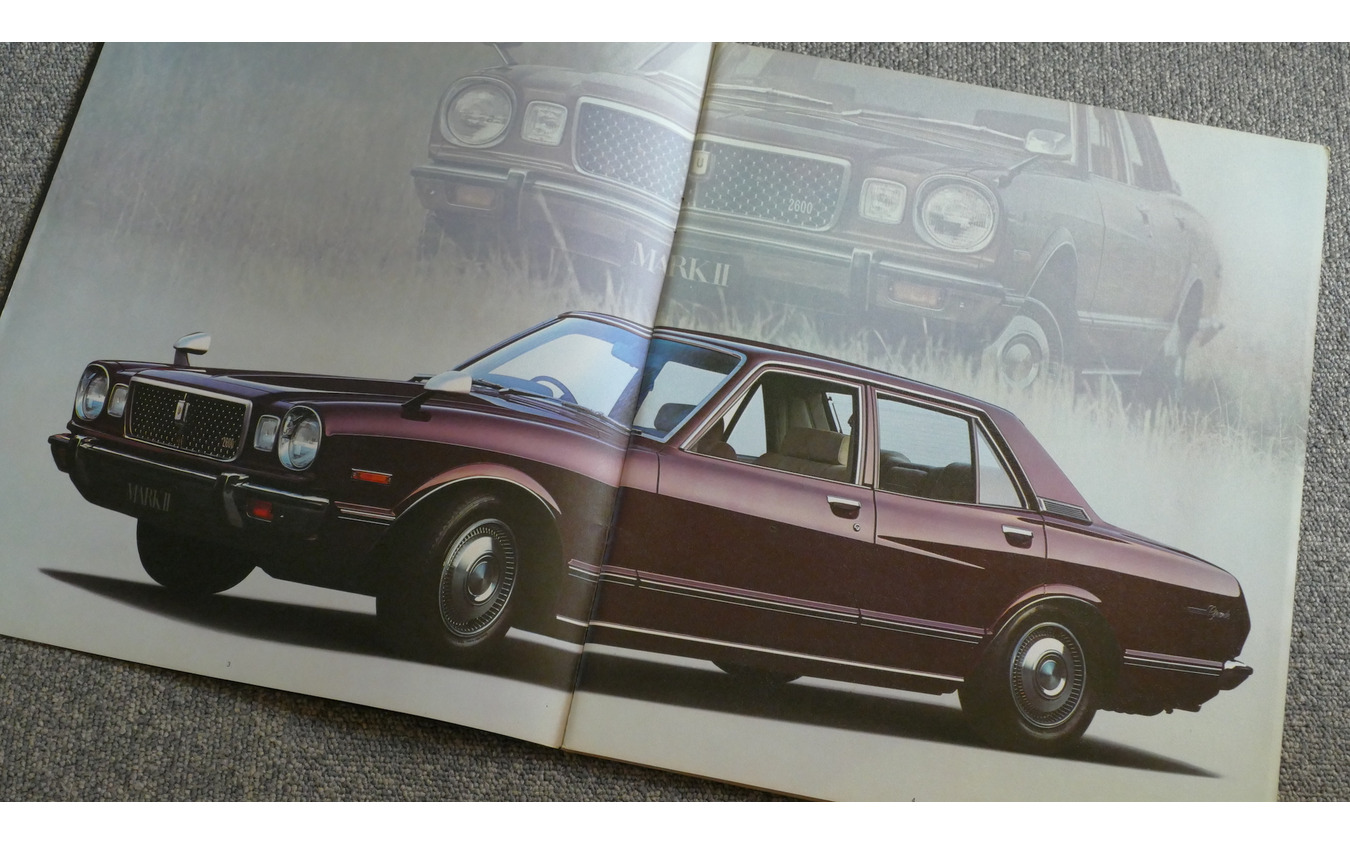

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

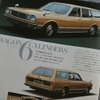

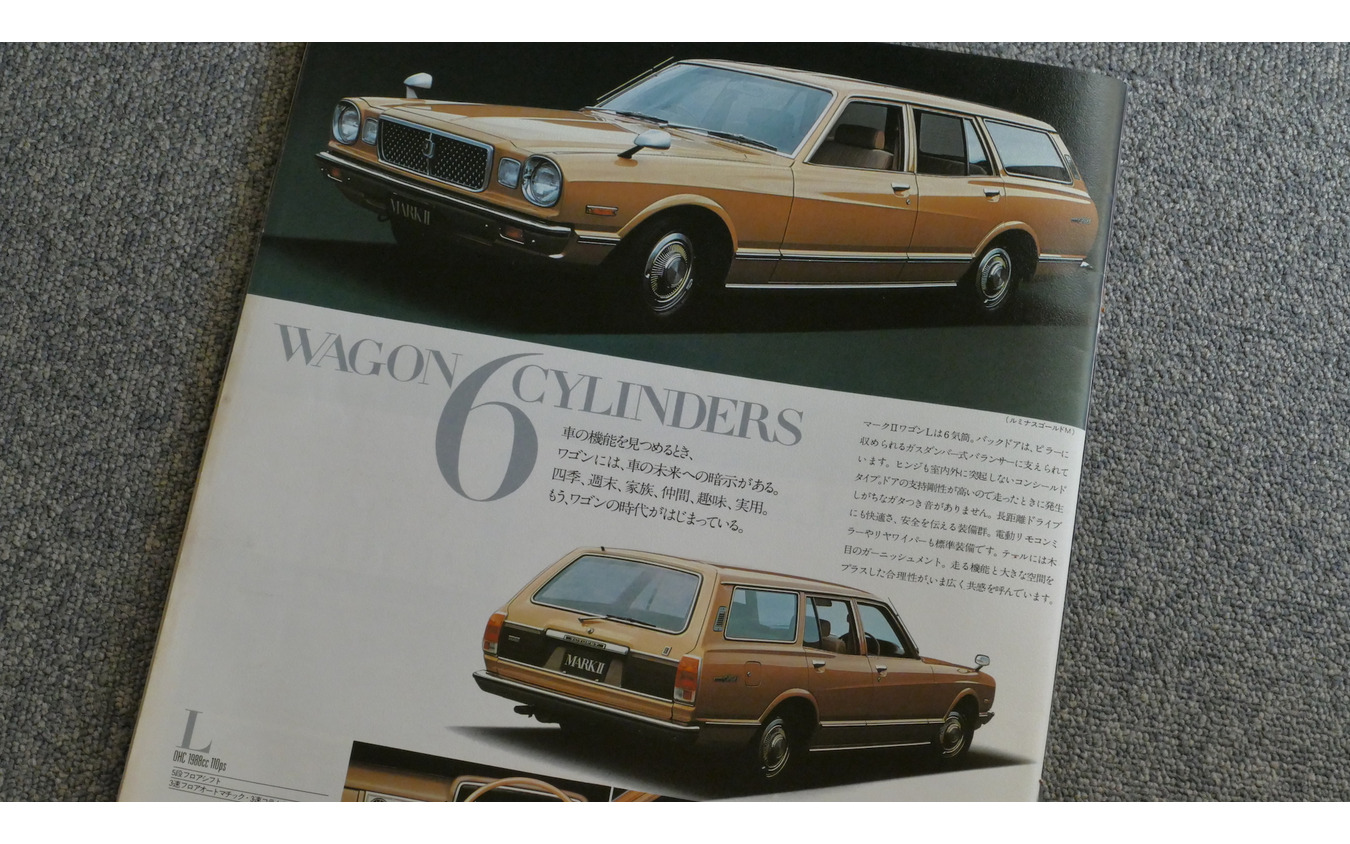

ボディタイプはハードトップとセダン(とワゴン)で、ファーストバックスタイルからハードトップ、セダンともノッチバックに一新。丸型ヘッドランプと独立したフロントグリルをもつマスクのデザインは基本的に共通で、6気筒モデルは内側のパターンに細かなメッキのアクセントを施したメッシュを採用、4気筒にはシンプルな縦桟が採用された。いづれにしろ、今見ても通用しそうなエレガントなスタイリングである。

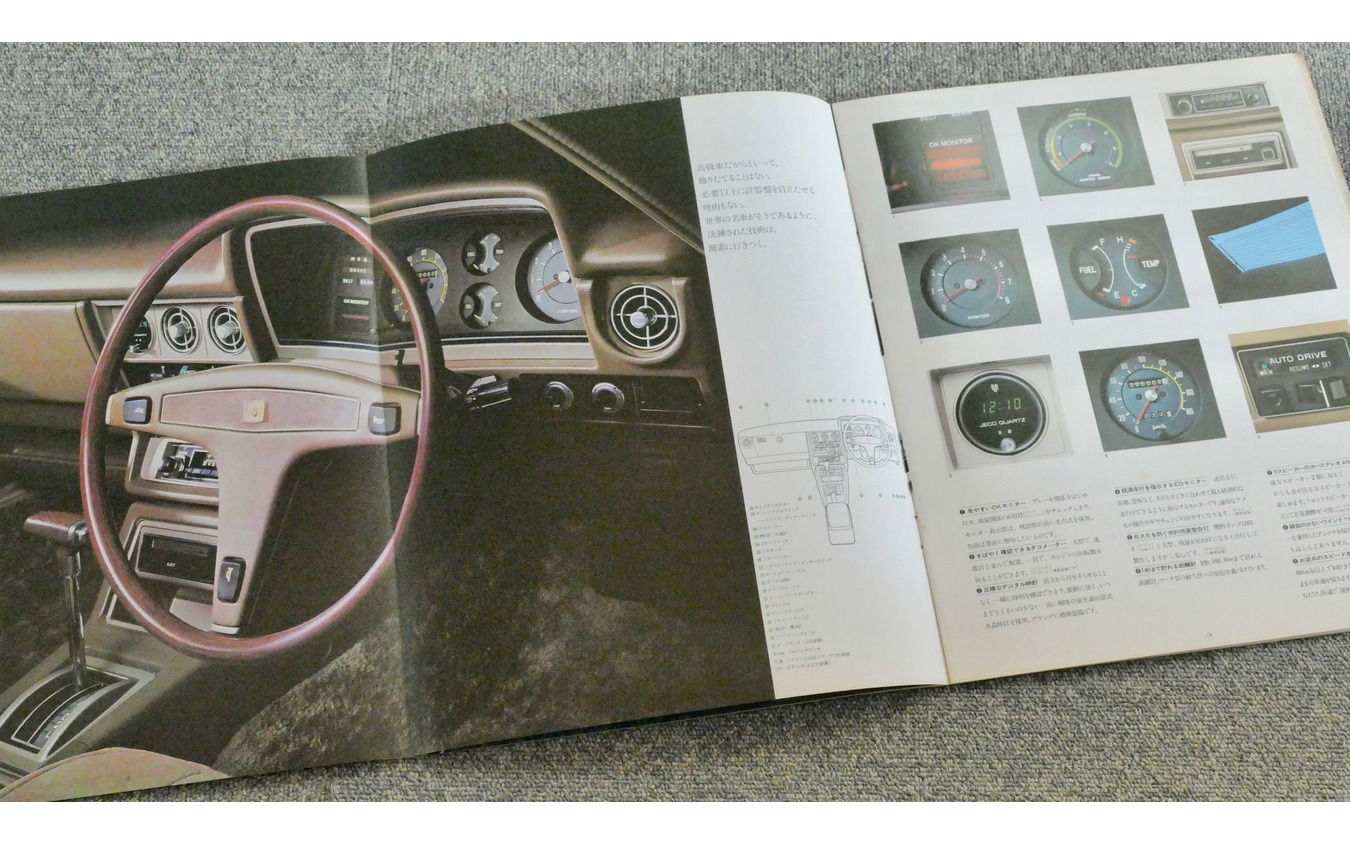

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

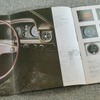

インテリアはシンプルなデザイン。そしてこの世代から登場した上級グレード「グランデ」には、カタログを見るとOKモニターほかクオーツ式のデジタル時計、オートドライブなどの装備が標準となっているのもわかる。ハードトップでは後席からドアの開け閉めができるよう、専用のインサイドハンドルが設けられていた。

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

トヨタ マークII 3代目(1976年)のカタログ

6気筒と4気筒を揃えるエンジン群は、全車TTC-L(トヨタ触媒方式)とし当時の排気ガス規制(51年規制)に適合。グランデには2.6リットルの4M-U型(135ps/20.5kg-m)と2リットルのM-EU型(125ps/17.0kg-m)を設定、いずれも3速AT(2リットルには5速MT、コラムATも設定)が組み合わせられていた。

5代目(1984年)

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

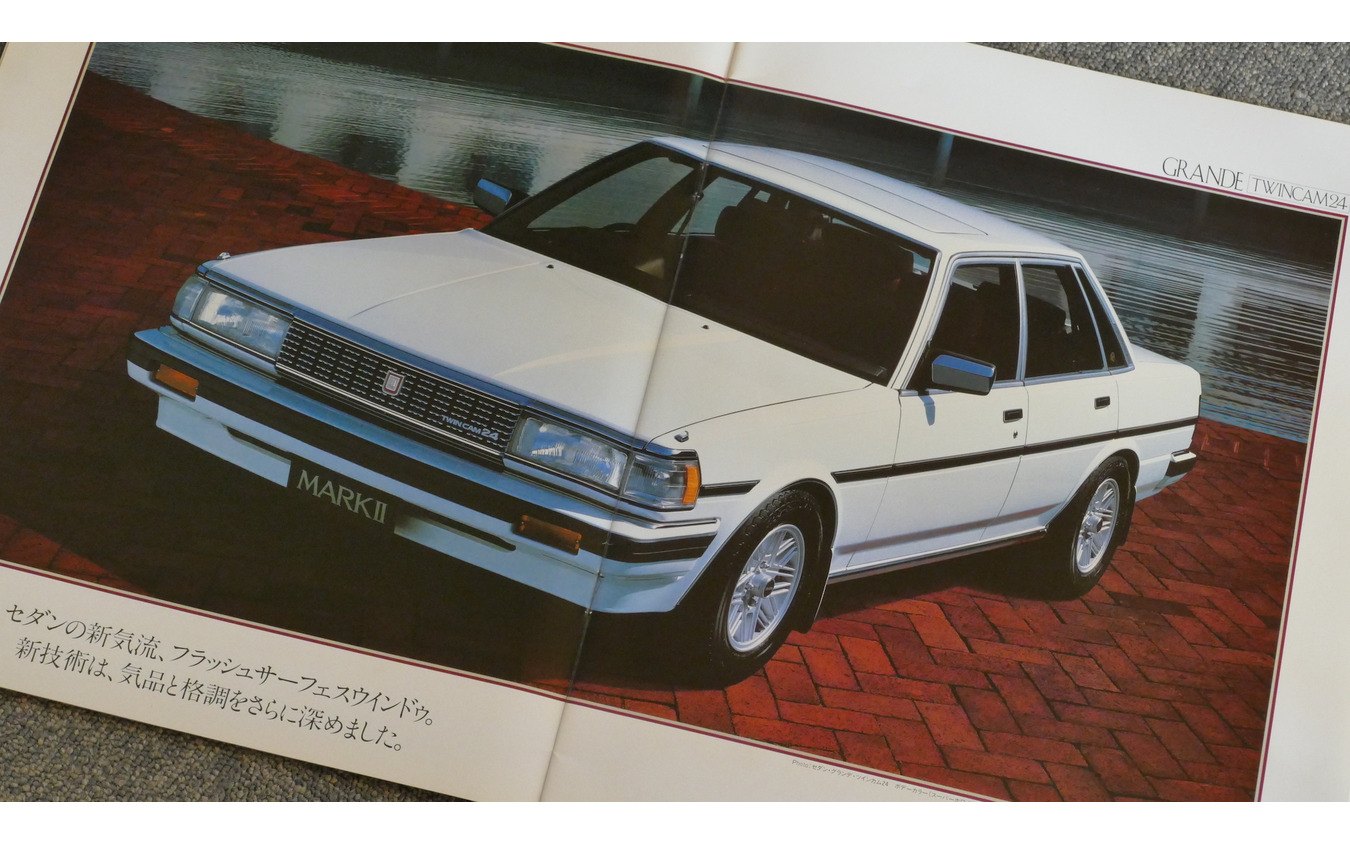

1984年8月に登場したこの5世代目から、遂に車名から“コロナ”が外され、以降は『マークII』と呼ばれるようになった。4世代目では兄弟車に『クレスタ』が登場し、「マークII 3兄弟」などと言われるようになり、5代目以降、そのフォーメーションは継続。3車併せて月販2万台超えの人気を博したのもこの世代だ。

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

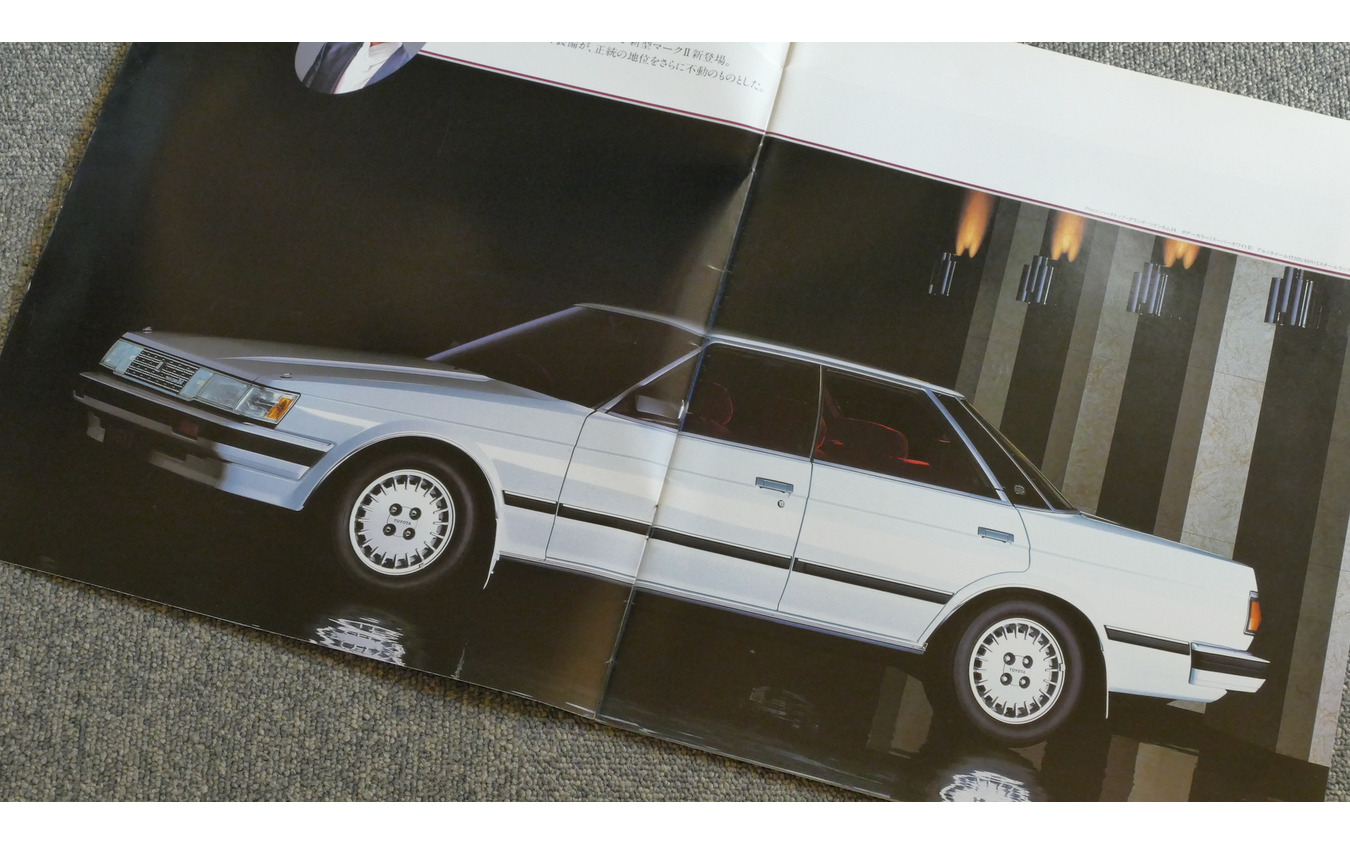

ご紹介しているカタログは昭和59年8月の登場時のもので、4ドアハードトップとセダンが載っている。両ボディとも先代からのイメージを踏襲しているが、ハードトップの「クリスタルピラー」と呼ばれたCピラーは、当時の『クラウン』とデザインの共通性をもたせたもの。また「スーパーホワイトII」と呼ばれた白いボディカラーは、当時の「ハイソカーブーム」の人気のど真ん中といったボディカラーでもあった。

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

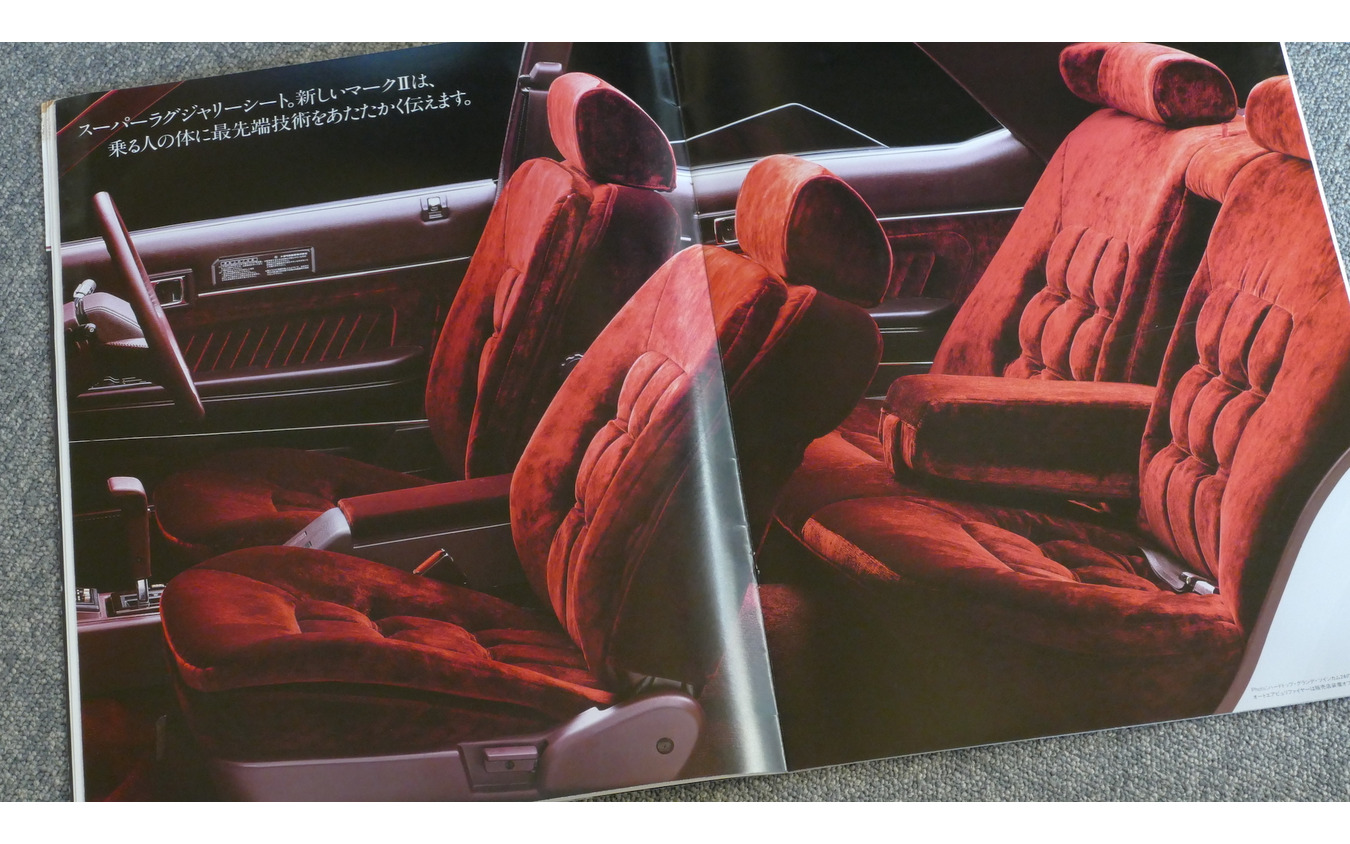

人気といえばワインレッドの内装色も、当時の人気を象徴するもの。カタログにも「ルーズクッションタイプのスーパーラグジュアリーシート」と表記されているが、ドライバー席には4ウェイバーチカルシートアジャスターと銘打った、調整機能が充実したシートの採用も目に止まる。デジタルメーターもこの時代に広まった装備だ。

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

トヨタ マークII 5代目(1984年)のカタログ

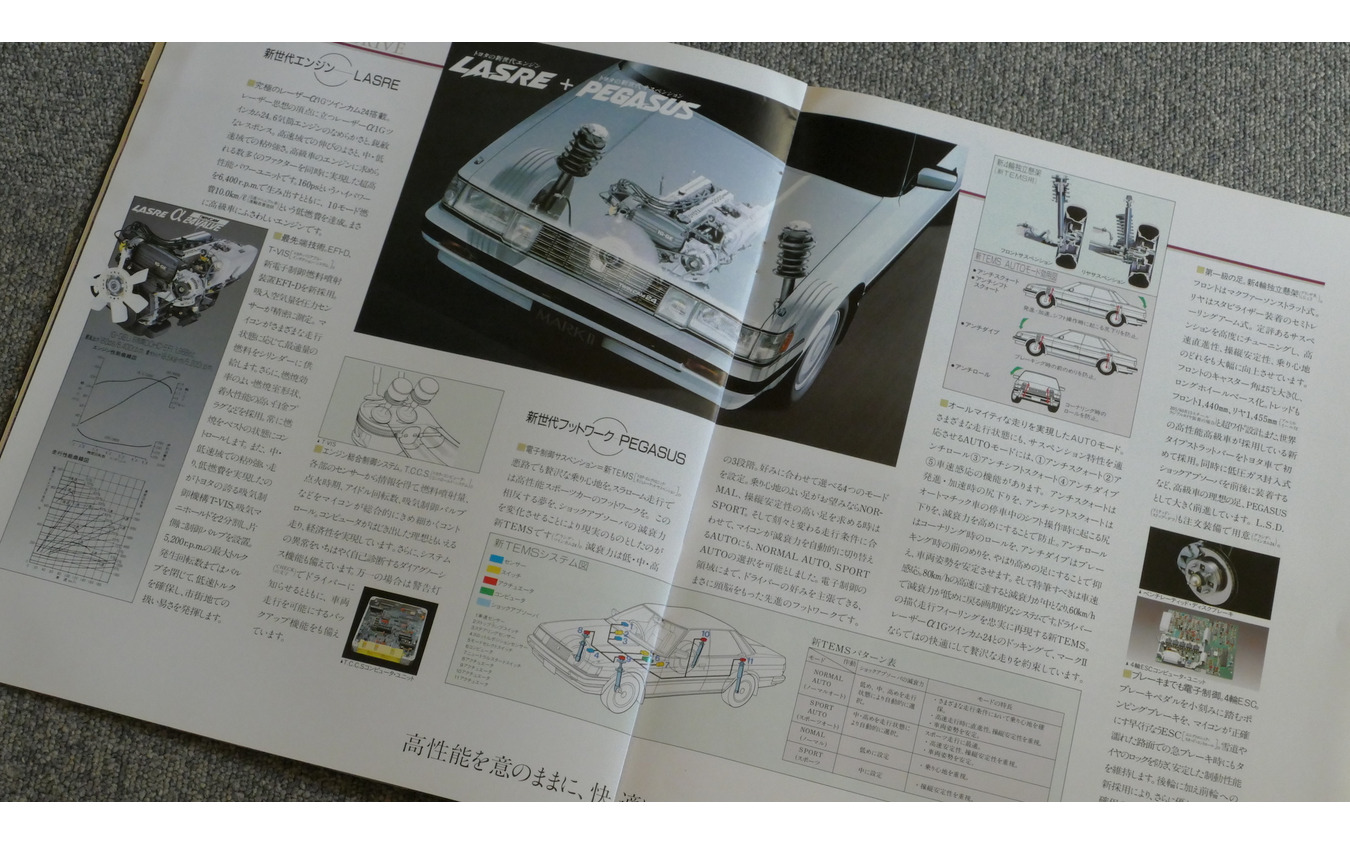

搭載エンジンは前の世代から投入された1G系のツインカム(1G-GEU型=160ps/18.5kg-m)やターボ(M-TEU型=145ps/21.5kg-m)などの6気筒のほか、4気筒のディーゼル(ターボとNA)も設定。減衰力可変式ショックアブソーバーを採用した「(新)TEMS」の呼称も懐かしい。