道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)は7月4日、日本道路交通情報センター(JARTIC)と共に、トヨタ、ホンダ、日産の自動車メーカー3社とカーナビメーカーであるパイオニアの協力を得て、プローブ情報活用サービスの実証実験を全国へ拡大したと発表した。

◆プローブ情報により対象道路を従来比2倍に延長

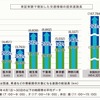

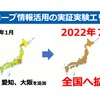

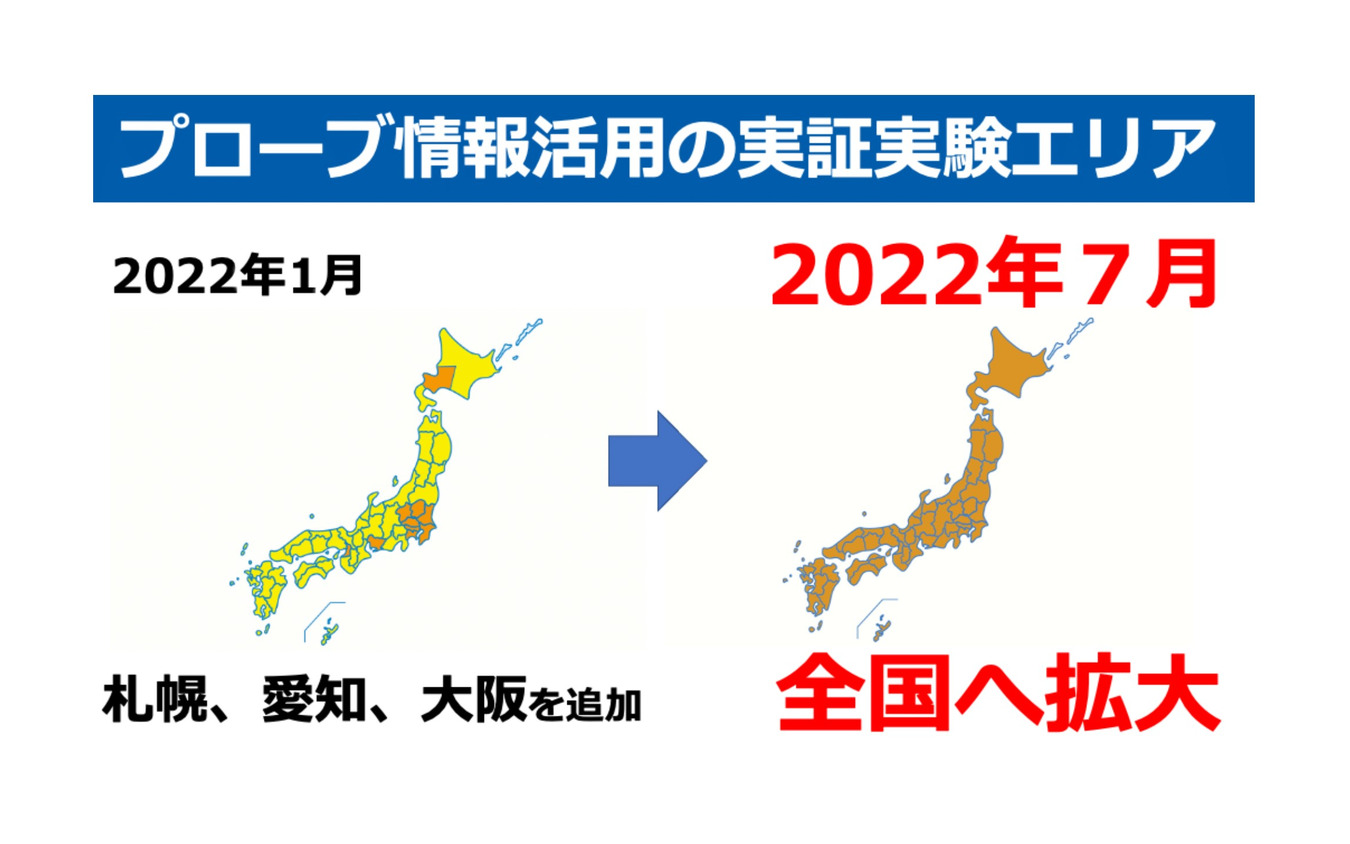

この実証実験はVICS受信を可能とするカーナビを対象に行われているもので、2020年4月から関東1都6県(神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬)で、また2022年1月からは札幌エリア、愛知県、大阪府を加えて実証実験として実施してきた。

具体的にはこれまでVICSセンターが提供してきた道路上の感知器からの情報に加え、各自動車・カーナビメーカーが収集している「道路を走るクルマからの情報(プローブ情報)」から生成した情報で補完・補強する。これまでの実証実験の結果、よりスムーズな渋滞回避が可能となっていることがわかったという。

今回、これを全国に拡大することで、VICSセンターでは従来の約2倍となる7万5767kmから16万7784kmの道路に対して交通情報を提供可能になるとしている。

2022年1月には札幌、愛知、大阪を追加し、2022年7月、ついに全国へと範囲を広げた

2022年1月には札幌、愛知、大阪を追加し、2022年7月、ついに全国へと範囲を広げた

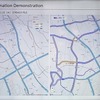

そもそもプローブ情報とは、クルマそのものが端末となって、位置や速度、通過時刻などの走行状況をデータとして収集するシステムを指す。これまでもVICSでは、一般道での光ビーコンによるアップリンクでデータ収集を行ってきたが、それを実行する車載機の普及率が低いこともあって思うようなデータ収集はできなかった。

一方で、各自動車メーカーやカーナビメーカーから提供されるプローブ情報は、基本的に通信によってサーバーに蓄積されるため、感知器などの特別なインフラが整備されていない道路も対象としてデータを蓄積できる。しかもそのデータはGoogleなどのアプリとは違って対象を乗用車だけに特化したもので、GPSに加えて車速パルスや各種センサーを使用していることから精度が高く、トンネル内でも情報収集は継続できるとの特徴を持つ。

ただ、各メーカーがそれぞれが独自にデータ収集を行っていることから、これまでは各社の競争領域として各社が独自に提供してきたという経緯があった。しかし、「VICSセンターがこの情報を束ね、競争領域から協調領域へと転換し、ビッグデータとして活用することで渋滞解決につながると考えた」(VICSセンター常務理事 本郷俊昭氏)というわけだ。

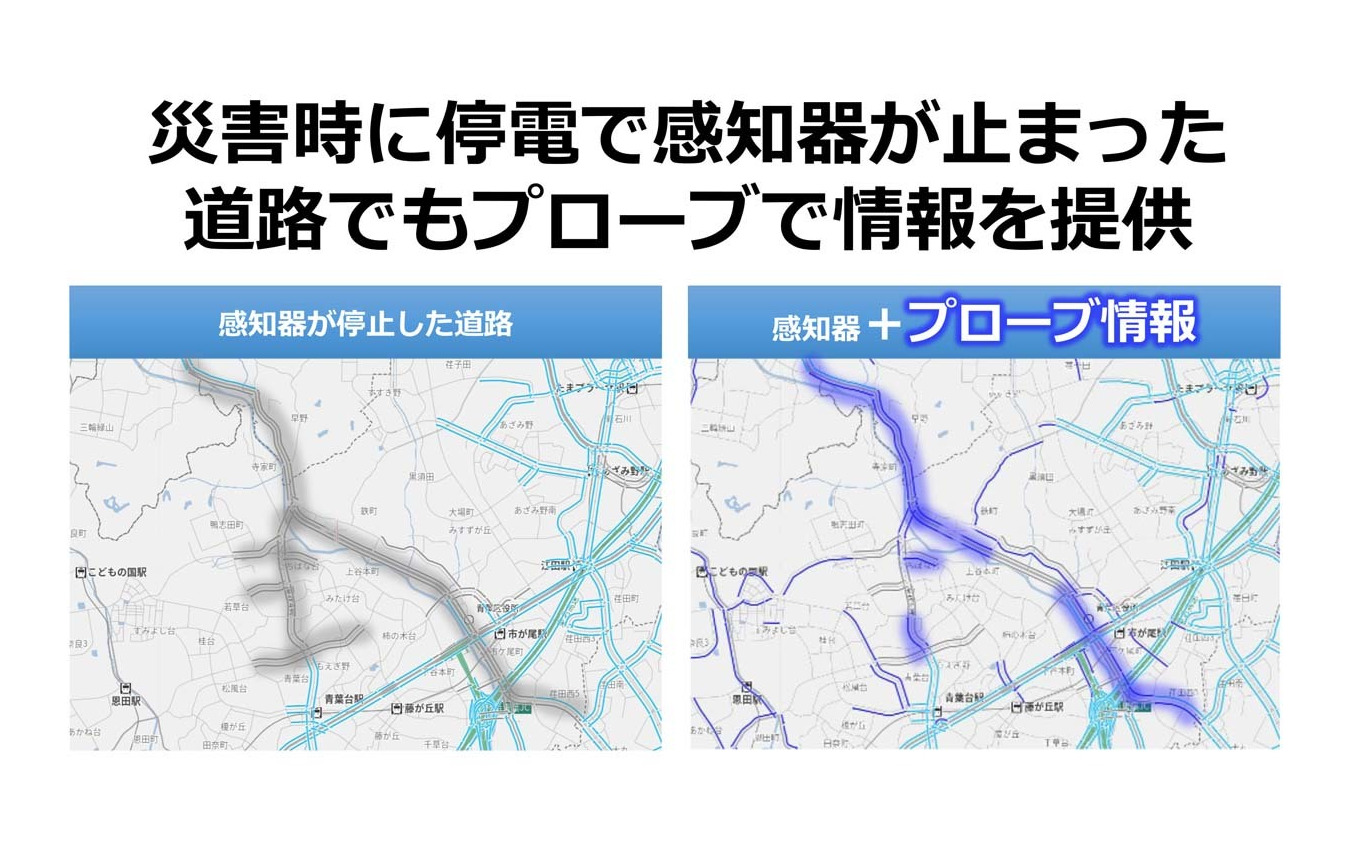

災害による停電で感知器が機能しなくなると、自動的にプローブで情報を提供した

災害による停電で感知器が機能しなくなると、自動的にプローブで情報を提供した◆auの通信障害があった中でも影響はほぼゼロだった!

災害時の対応力も高く、台風時に停電が発生して感知器が使えなくなった時でも、自動的にプローブ情報が補完することが確認できているという。また、発表当日を前後してauの通信障害が発生したが、auの通信モジュールを使っていたトヨタ車からのプローブデータは収集はできなくても、別のキャリアを使っている他メーカーのデータを使うことで、渋滞回避に足りる十分なプローブデータは取得できていたそうだ。

ちなみに、国土交通省の試算によれば、渋滞による年間損失は合計で12兆円(2005年調査)、日本人一人当たりの渋滞損失時間は40時間で、乗車時間100時間の約4割にも上るとされ(2015年調査)、これが解消されることで渋滞による経済的損失とCO2の削減につながることは明らかだ。

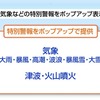

では、このプローブ情報を受信するにはどうすればいいのか。道路交通情報による渋滞回避までを行うにはVICS-WIDEに対応したカーナビである必要がある。VICS-WIDEとは伝送容量を従来の約2倍にまで拡大したFM多重放送を利用した情報サービスで、渋滞回避以外にも大雨などの気象・災害情報を画面上に表示することができるようになっている。この機能によってプローブ情報のメリットが最大限に活かされるのだ。

ではVICS-WIDEに非対応のカーナビではどうなのか。結論からいえば、従来型FM-VICS対応カーナビでも自動的に渋滞回避はしないものの、プローブ情報の表示はできる。カーナビによって表示方法は若干異なるが、多くは従来のVICS情報は実線で表示し、新たに加わったプローブ情報は破線で表示される。約2倍となった交通情報を地図上でチェックすることで、ドライバー自身で渋滞を避けて走行するのに役立てられるのだ。

VICSセンターにある監視室。情報提供で異常が発生しているかを常時監視している

VICSセンターにある監視室。情報提供で異常が発生しているかを常時監視している気になるのはこのサービスが“実証実験”とされており、期間が定められていない点だ。本郷氏はこれについて「活動の先に事業化は考えているが、そのために(サービスの)品質、システムの重畳化など課題は山ほどある。しっかり継続できることを確認した上で事業化を進めていきたい」とした。また、他メーカーからの情報提供については、「交通情報の高度化に賛同してもらえるなら一緒にやっていきたい」(本郷氏)とも述べた。

VICSセンターでは、2020年4月の実証実験開始当初より全国展開を目指していたが、それがようやく叶ったことになる。そして、プローブ情報がさらに高度化することで、自動運転に必要とされる車線別の交通情報や、落下物の情報など、これら安全運転に必要な情報が提供できることも期待する。VICSセンターではこれを踏まえ、今後は関係機関や企業と連携することで日本の交通社会に貢献していく考えだ。