「市場の状況が許すところでは」との条件付きながら、2030年までの完全電動化を目指すメルセデスベンツ。そこに向けて、どんな具体策を打っているのか? 車両開発責任者へのインタビューと過去の発表内容から、メルセデスの電動化戦略を探っていこう。

◆ユーロ7規制に対応するが新エンジンはない

6月に南カリフォルニアで同社のデザイン/技術を取材した。そこでインタビューした一人が、クリストフ・スタージンスキー副社長だ。生産技術出身の彼は米国工場のクオリティ責任者などを経て、2017年からBEVのアーキテクチャー開発の要職を歴任して副社長へと昇進。2022年に電動パワートレインの開発責任者になった。

「正式には7月1日付けだが、実際には4月から車両開発全体を担当している。エンジンと電動パワートレインの部署を統合して、それを一人が見る。そして乗用車の開発全体を私が見るという体制だ。パワートレイン開発をワンチームにする組織変更は、社内的には完了している」

BEVシフトを進めるなかで、エンジン開発はどんな位置付けなのか? ICE(内燃機関)車には2025年導入予定の「ユーロ7」という厳しい環境規制が待ち受けている。これに対応するためのコスト上昇が、欧州メーカーがBEVシフトを加速させる要因のひとつとも言われるが…。

スタージンスキーは「ユーロ7を含めてすべての法規制に対応し、我々のエンジンをフレッシュに保っていく。まだ需要があるからね」と答え、そしてこう続けた。「しかし新しいエンジンの開発はもうやらないし、エンジン車のプラットフォーム開発も行っていない」

◆エネルギー密度の向上で課題を解決する

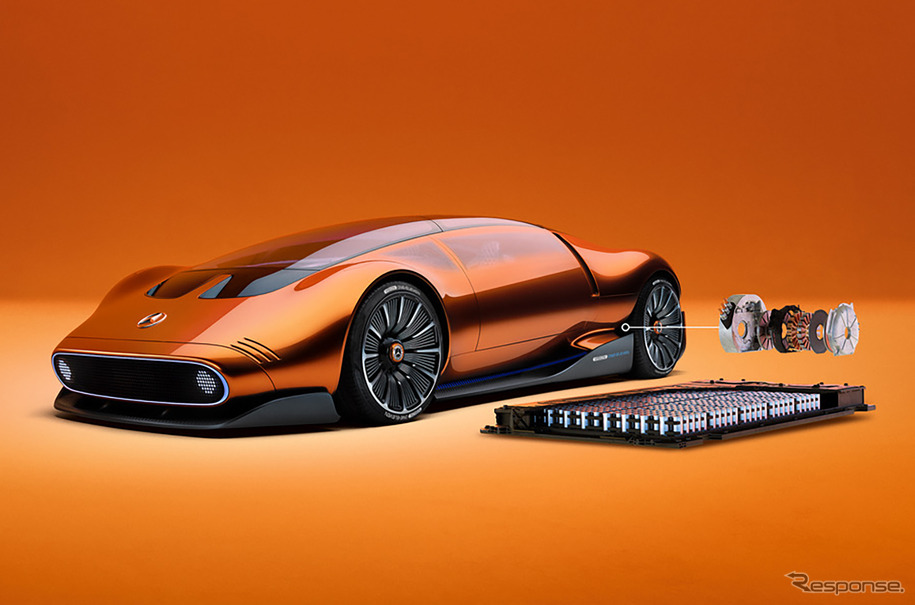

BEVはホイールベース間の床下にバッテリーを搭載するのが一般的だ。「それは今後も変わらないだろう」とスタージンスキーは語る。「理由は重心だ。低重心のために、バッテリーは床下にとどまると考えている」

しかし床下バッテリーには2つの課題がある。ひとつはホイールベースの長さでバッテリーの搭載量がほぼ決まってしまうことだ。ホイールベースが長いほど航続距離も長くなるわけだが、スタージンスキーの考えは少し違う。

「バッテリーの搭載量はいつでも、そのクルマが属すセグメントで決まってくる。今の『Aクラス』に80リットルの燃料タンクなんてない。それと同じ理屈だよ」。

上級車種ほど航続距離の長さが求められるのは、エンジン車でもBEVでも同じというわけだが…。

「トレンドでもあり、我々がプッシュしていることでもあるが、バッテリーのエネルギー密度はこれから高まっていく。そうなったときの選択肢は2つだ。同じバッテリー搭載量で航続距離を延ばすか、航続距離はそのままにしてバッテリーを減らすか? それは車種ごとに決めることになるだろう」

床下バッテリーのもうひとつの課題はデザインにある。バッテリーの厚さ(高さ)のためにフロアの地上高が上がり、全高も高くなる。SUVならともかく、セダンやハッチバック、スポーツカーではデザインを制約してしまう。デザイナーは薄いバッテリーを望んでいると思うが…。

「その通りだが、これもエネルギー密度の問題だ。バッテリーの長さや幅を延ばせなければ高さを増やすしかないのが今の現実で、これはデザイナーにとって不幸なことだと思っている」

「しかし、エネルギー密度を飛躍的に高める技術はある。20~30%改善しつつあるので、そうなればバッテリーの高さはおのずと減っていく。これは明確な目標だ。なぜなら、それによってデザイナーはもっと自由度を得られるし、より良いシートポジションで快適性も高まる。全高が高いと空気抵抗が増え、スタイリングにも悪影響が出てしまうからね」

◆BEV時代の4つのプラットフォーム

現行『EQS』や『EQE』のプラットフォームは「EVA2」と呼ばれる。それに続いてメルセデスは、「MB-EA」、「AMG-EA」、商用車向けの「Van-EA」、そしてコンパクト系向けの「MMA」という4つのプラットフォームを開発中だ。2024年に「MMA」の第一弾を出し、2025年には「MB-EA」を採用したニューモデルを登場させる。

「我々が開発しているアーキテクチャーはどれもBEV専用だ。ICEとシェアはしない」とスタージンスキー。

2020年に「MMA」の存在を明らかにしたとき、メルセデスはそれを「エレクトリック・ファースト」のプラットフォームと表現。それはつまり、BEVに最適化しつつエンジンも積めるということを示唆していた。しかしスタージンスキーの「どれもBEV専用」という言葉は、「MMA」にエンジンを積む可能性をきっぱり否定するものとして注目したい。

また、「MMA」は当初、「コンパクトからミッドサイズ向け」とされていたが、メルセデスは2022年5月に発表した新商品戦略でこれを修正。商品ラインナップをトップエンド・ラグジャリー、コア・ラジュタリー、エントリー・ラグジャリーに大別した上で、今後のエントリー・ラグジャリーは「MMA」を使い、コア・ラグジャリーは「EVA2」をベースに車種を追加しつつ、「MB-EA」に移行していく考えを明らかにした。

メルセデスの定義によれば、現行モデルのエントリー・ラグジャリーはAクラス、同セダン、『CLA』、『CLAシューティングブレーク』、『GLA』/『EQA』、『Bクラス』、『GLB』/『EQB』の7車種(車名ではなくボディ・シルエットで数えている)。これを24年以降のBEV時代では4車種に絞り込む。

利幅の薄いコンパクトカーで収益性を高めるための「選択と集中」だ。2022年5月に「エントリーラグジャリーのシルエット」として発表された画像を見ると、2024年に登場する「MMA」の第一弾はAクラス・セダンとCLAを統合した空力フォルムの4ドアになりそうだ。

コア・ラグジャリーはICE車で言えば、『Cクラス』~『Eクラス』。Eクラス級にはBEVのEQE/EQE SUVがあり、ICEのEクラスもフルチェンジした。Cクラス級にはすでにSUVの『EQC』があるので、次なる焦点はCクラスのBEV化だろう。

ここであえて憶測を言えば、「MMA」をベースにBEV/ICE兼用車として次世代Cクラスを開発していたけれど、それをキャンセルしたのではないか? そうでなければ、もともと「コンパクトからミッドサイズ向け」とされていた「MMA」が、エントリー・ラグジャリー専用になったことを説明できない。

Eクラスと同様にCクラスもICEのままフルチェンジするのか、もしくはBEV版の「EQCセダン」を出すのか? メルセデスにとって最量販のセグメントだけに、両方ということも予想できるだろう。

トップエンド・ラグジャリーは『Sクラス』、『GLS』、『SL』、EQS、『Gクラス』、それに加えてAMGやマイバッハというサブブランド。EQSのプラットフォームは「EVA2」だが、今後は「MB-EA」と「AMG-EA」を使っていく。AMGやマイバッハの高いブランド価値を活用し、さらに「MYTHOSシリーズ」と呼ぶ限定生産も展開して、トップエンド・ラグジャリーを収益の柱にしていくのがメルデセスの戦略である。

◆ハイシリコン・アノードの新世代電池

しかし、「MB-EA」と「AMG-EA」にはどんな違いがあるのだろうか? スタージンスキーが語ったように、どちらも床下にバッテリーを並べるのは同じ。となれば、MB-EAとAMG-EAで異なるバッテリーを使う可能性もある?