メルセデス・ベンツ日本は、フルモデルチェンジしたフラッグシップの『Sクラス』の導入を開始した。そのデザインは1本のキャラクターラインで成立させているという。

これからのクルマの姿そのもの

「Sクラスは1972年に発売されて以来、いつの時代もその時点で持てる全ての技術を搭載し、世界の自動車の指標とされてきた」と語るのは同社代表取締役社長兼CEOの上野金太郎氏だ。

そして2013年以来8年ぶりの全面改良となる新型は、「デザイン、技術、安全性、快適性の全ての面においてお客様が求めるラグジュアリーとは何かを突き詰め提案する。まさにこれからのクルマの姿そのものだ」という。

そして、「私自身30年以上メルセデスベンツに携わってきたが、今回の新型Sクラスを初めて見た時の高揚感は、これまでに経験したことがないものだった。改めてこの究極の1台を心から誇りに思う」と述べ、「まるで家に帰った時のような安心感でお客様を包み、極上の時間をお約束する。新型Sクラスは単なるクルマの領域を超え、お客様の最愛のパートナーとして歴代モデル同様長く愛され、選ばれ続けると確信している」とコメントした。

キャットウォークライン以外は見当たらない

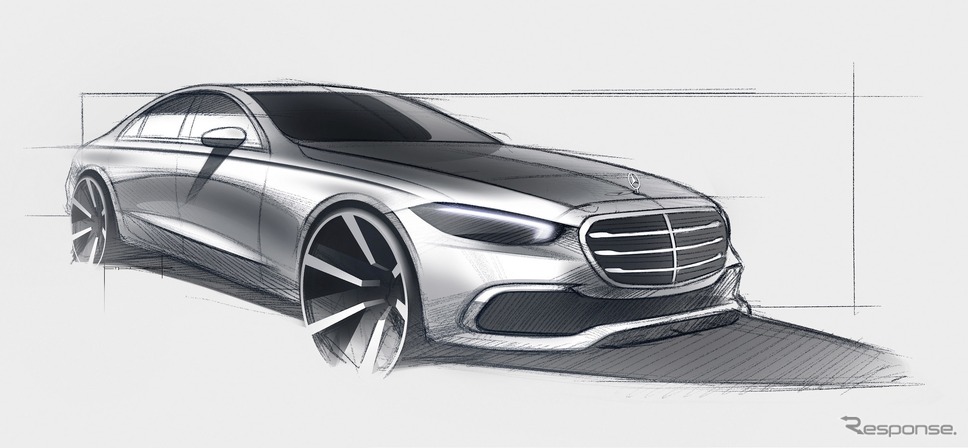

メルセデス・ベンツエクステリアデザインディレクターのロバート・レズニック氏は、同社のデザイン哲学、センシュアル・ピュリティ(官能的純粋 “引き算の美”)をSクラスでどう表現したのか。「メルセデスのデザイン部門では、クルマだけではなくお客様が感じる、見るもの全てをデザインにしている。私たちの目標は、世界で最も求められるクルマをデザインすること。間違いなくSクラスはその1台だ」という。 メルセデスベンツ Sクラス

メルセデスベンツ Sクラス

そのサイドを見るとショルダー部分に1本のキャラクターラインが入るが、それ以外に明確なものは見当たらない。レズニック氏は、「Sクラスの特徴は、不要なキャラクターラインを全て取り除いたことだ。表面は非常に丸みを帯び、そこにラインは1本だけ。 “キャットウォークライン”と呼ぶそのラインは、車高を低く、かつ長く滑らかに見せる効果も持ち合わせている」と説明。

プロポーションは短いフロントオーバーハングと長いホイールベース、バランスの取れたリアオーバーハング、流麗さを感じさせるCピラー、そしてフロントアクスルからAピラー下端までの長さを長く取るなど、ラグジュアリーセダンの基本プロポーションをまとっている。また、メルセデスベンツでは初めて、格納型のドアハンドルが採用された。 メルセデスベンツ Sクラス

メルセデスベンツ Sクラス

まるで宝石のようなヘッドライト

ヘッドライトは、Sクラスならではの3点が光るデイタイムドライビングライトを備えており、先代より上下方向に薄く、全体に少し小さく、エッジの効いたデザインだ。

レズニック氏もこのヘッドライトは好きなデザインのひとつと挙げ、「今までにないもの。もちろん片側130万画素という技術的な傑作だが、デザインの観点からも傑作だ」という。具体的には、「メルセデスの典型的なアイブローと3つの丸いアクセントを従えた青いライトと4つのレンズを備えており、まるで宝石のようだ」と表現した。

そのヘッドライトについてメルセデスベンツインテリジェントドライブ開発担当のヨッヘン・ハープ氏は次のように説明する。「従来のハイエンドなマルチビームLEDは既にかなりの高解像度で84画素あった。それが今回のデジタルライトでは130万画素となったので相当な進化だ」という。「まさにプロジェクターであり、映画をとてもクリアにモノクロで画面に投影して見ることが出来、実際にやってみたこともある」とのこと。当然交通のための使用例ではないので許可はされないが、解像度が高い一例だ。

一方で、「解像度が非常に高いため、暗闇の中では他の道路利用者を幻惑しないように、正確に1部分だけを切り取るように暗くすることが可能だ。84画素でも既に高水準だったが、片方のヘッドライトあたり130万画素となったことでさらに精度が高く、他の道路利用者の周囲以外の部分を大変明るいヘッドライトで照らすことが可能だ。例えば自転車に乗っている人も適切に切り取ることが出来る」と述べ、「自転車のライトが適切に点灯している必要はあるが、非常に高い精度で幻惑することなく、その道路利用者を切り取るようにヘッドライトのハイビームを照射する」と説明した。

インテリアは革新

インテリアのデザインコンセプトについて、メルセデス・ベンツインテリアデザインディレクターのハートムート・ジンクヴィッツ氏は、「“革新”によって推進されている」という。

「私たちのアプローチは革新的なデザインではあるが、ハイテクだけではなくウッドや革、金属といった素材など伝統的な真の価値もまた同時に際立たせるようなもの。これが、私たちのデザイン哲学であるセンシュアル・ピュリティだ」と述べ、インテリアにおいてもメルセデスのデザイン哲学が込められていることを強調。

「様々な要素を対比の軸の中に置いて、緊張と調和を同時に作り出すこと」とインテリアにおいてのセンシュアル・ピュリティを定義したうえで、新型Sクラスでは、「美しく配置したセンタースクリーンがダッシュボードの手前に浮かんでいる。ダッシュボードとつながっていないので緊張を生む一方、ダッシュボードとウッドデッキは同調しているため、調和が生まれる」と説明。「この非常に洗練されたデザイン哲学のもと、私たちは根本的に新しいデザインと伝統から生まれる真の価値の両方を作り出した」と述べた。 メルセデスベンツ Sクラス

メルセデスベンツ Sクラス メルセデスベンツ Sクラス

メルセデスベンツ Sクラス

そのインテリアで特徴的なのはインストルメントパネルの情報が3Dに見える3Dコックピットディスプレイが挙げられる。メルセデス・ベンツSクラスプログラムディレクターのオリヴァー・トーネ氏はその仕組みについて、「インストルメントクラスターには、ドライバーの目を常に監視している2台のカメラがあり、左目用と右目用の画像をそれぞれ作成する。これらの画像を重ねあわせることであたかも立体的な画像を見ることが出来る」と説明。

その結果、「インストルメントクラスターを見たり、前方の道路を見たりといった視線の動きがスムーズになった」とその効果を語る。また、「ナビゲーション画面や安全運転支援システムの設定画面では実際と同じような被写界深度が得られるので、お客様の利便性を高めるものだ」と大きなメリットがあることを述べた。

また、メーカー純正オプションとしては世界初のヘッドアップディスプレイに投影できるARナビゲーションについてメルセデス・ベンツMBUX開発担当のマキシ・フォーゲル氏は、「新型Sクラスの強みのひとつ」とアピール。「直感的で、そして安全な情報の表示方法だ。前方10m先の道路上にナビゲーション情報が矢印で表示されるほか、アクティブディスタンスアシストディストロニックなどのアシスタンス情報が運転者の視線の先に表示される」と説明。「運転して楽しく、何より安全。ARナビゲーションは最新技術であるだけでなく、MBUXとの直感的なやりとりを促進し安全性にも寄与している」と述べた。

最後に上野氏は、「新型Sクラスは最善か無かの思想のもと、妥協なきクルマ作りを行ってきたメルセデスベンツが送り出すこれからのクルマの姿そのものだ。これからの時代を切り開いていくお客様にこそ最愛のパートナーとして選んで欲しい」と語った。