大手自動車部品メーカー豊田合成は、5月24日から3日間、パシフィコ横浜で開催された「人とくるまのテクノロジー展2023 YOKOHAMA」に出展した。

MIRAIの技術を応用した大型車載水素タンク

ブースの最前列に展示されていたのは、今回初展示となる車載水素タンクだ。これは、燃料電池トラック向けにニーズ拡大が見込まれる大型の高圧水素タンクで、トヨタやいすゞ自動車などが出資するCJPT(Commercial Japan Partnership Technologies)が市場導入を進める量販燃料電池小型トラックに採用されているもの。

この大型水素タンクは、豊田合成がFCVの2代目『MIRAI(ミライ)』向けに生産している乗用車用タンクの約8倍の容量を持つもので、MIRAIのタンクと比較して、直径は約30cmから50cmに拡大し、長さを約2.5倍にすることで8倍の容量を確保した。

技術的には、MIRAI向けタンクで培った水素の貯蔵効率向上の技術を応用。非常に分子の小さい水素の透過・漏れを防ぐため、タンクの内側を特殊な樹脂製の容器(樹脂ライナ)で密閉し、また高圧にも耐えられるよう炭素強化繊維プラスチック(CFRP)を巻いて強度を確保、さらにその外側をガラス繊維強化プラスチック(GFRP)で覆ってCFRPを保護する構造となっている。

カーボンニュートラルを進めるにあたっては、トラックなどの商用車は、バッテリーよりもFCVのほうが合理的という見方がある。走行距離が長く、一日に複数回の配送業務を行うことから、長い航続距離や短時間での充填が求められる一方、バッテリーEVとすると、大型のバッテリーが必要となり充電もそれだけ時間がかかるからだ。

豊田合成では、今後も水素タンクの開発、生産に注力するとしている。

ミリ波を透過するフロントパネル

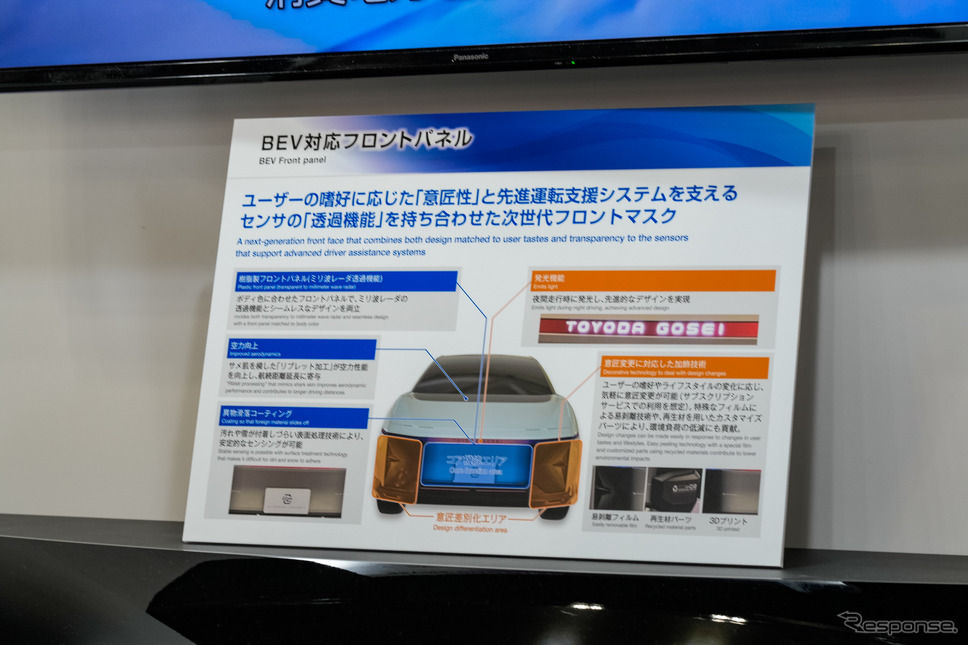

そのほか豊田合成ブースでは、初展示となった「BEV対応フロントパネル」が注目を集めていた。これはミリ波レーダーの透過機能を備えたフロントパネルで、BEVにおいては重要な要件となり得るものだ。

BEVはグリルレスも含めた自由度の高いデザインが可能だが、その際に問題になるのがミリ波レーダーの位置だという。ミリ波レーダーは通常、鼻先に付いているメーカーのエンブレムに目立たないように組み込むか、エンブレムの直下あたりに設置することが多い。

性能要件的には、ミリ波レーダーの位置はできるだけ変えたくないのだが、そのことがデザインの自由度に影響してしまうことになる。それを解決するのが、このミリ波レーダーを透過するフロントパネルだ。

「ミリ波レーダーは、塗装色によってはアルミのフレークが含まれているのですが、それに反射してうまく透過しないという難しさがあります。今回のパネルでは、塗料を改良してうまく透過できるようにしました。これまでは黒の塗色であれば透過できるという状況でしたが、このパネルであればほぼどのような塗色でも対応可能です。メタリックでも大丈夫です」と担当者は説明する。

また、ミリ波レーダーだけでなくLiDARの透過パネルもあり、こちらのパネルはカッパーなど金属調の色に対応するとのことだ。

そのほか、ハイブリッド車(HV)やBEVなどに装備される接近通知音の透過にも対応するものを開発中だという。これもグリルレスデザインで音の透過が難しくなるケースがあるようで、そのようなデザインの自由度を確保しつつ、音の透過も確保するというものだ。

そのほか、クルマ用の樹脂製品を幅広く手掛ける豊田合成ブースでは、発行機能付きミリ波レーダー対応エンブレムや、スマートフォン用のワイヤレス充電ホルダー、同社の主力製品であるウェザーストリップではEV用に静粛性を向上した製品などが出展された。