来たる1月29日、オンラインセミナー「インホイールモーターが変革するxEV~居住性とスポーティさの共存~」が開催される。セミナーに登壇するのは、株式会社エクセディ 事業戦略部 テクニカルディレクターの梶谷郊二氏。

今回のセミナーは以下のテーマで進められる。

1. インホイールモーターとは

2. インホイールモーターがもたらす新しい価値

3. e-Axel方式とインホイールモーターの比較

4. 最新の開発状況と今後

5. 対談・質疑応答

講演の後には、本セミナーのモデレーターであるスズキマンジ事務所代表の鈴木万治氏を交えて、参加者からの質疑応答やディスカッションの時間が用意されている。

セミナーの見どころを梶谷氏に聞いた。

インホイールモーターのメリットとは

エクセディ(EXEDY)は、マニュアルトランスミッションのクラッチやトルクコンバーターの製造を主な事業とする大阪の大手サプライヤー。モータースポーツシーンでの活躍で知られるブランドでもある。同社は2022年、インホイールモーターの生産と販売を前提とした日本市場調査でプロティアンエレクトリック社と合意締結した。

インホイールモーターとは、ホイールの内側にモーターを組み込んで、ホイールを直接駆動する構造のパワートレインだ。同社が注目するプロティアンエレクトリック社製のインホイールモーターの特徴について、株式会社エクセディ 事業戦略部 テクニカルディレクターの梶谷郊二氏に聞いた。

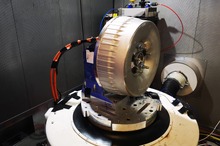

「アルミ製のローター、そしてその内側にステーターが配置され、電子デバイスやインバーターがその裏側に組み込まれており、ディスクブレーキもホイールの中に完全に収納されています。この設計により、ギアやシャフトを必要としないダイレクトドライブ方式を実現しました。高効率かつ静音性に優れた方式です。」

現在開発されているモーターの具体的な仕様は以下の通り。

「18インチホイールに適合する水冷式インホイールモーターで、重量は36kg。バッテリーからホイールまでの最高効率は93%で、最大トルクは1400Nm。最大出力は90kW、最高回転数は1600rpmです。これにより時速180kmを実現しています。またこのモーターを2基搭載すれば180kW、つまりおよそ250馬力の出力となります。」

また梶谷氏は、インホイールモーターの最大の特徴は、その優れたスペースユーティリティにあると語る。

「インホイールモーターの一番の特徴は、左右のホイールの間にモーターや駆動系デバイスが不要であることです。eアクスルのような構造がないため、車両全体でスペースを最大限に活用できます」

梶谷氏は具体例として、フォルクスワーゲンのEV「ID.3」と同等の車体寸法を持つ車両を想定した資料を示した。

「ホイールを四隅に配置し、中央部分を広く使うことで、同じボディサイズでテスラ「モデルX」よりも広いホイールベースを確保可能です。3列シートにすることも可能です。」

一方で、ホイールベースが伸びると最小回転半径が大きくなる懸念があるが、それもインホイールモーターならではの制御によって克服できると梶谷氏は強調する。

「インホイールモーターは両輪を結ぶドライブシャフトがないため、シャフトの折れ角による制約がなく、大きなステア角を確保できるという特徴があります。これにより、ホイールベース延長による操縦性の低下を補うことができます。」

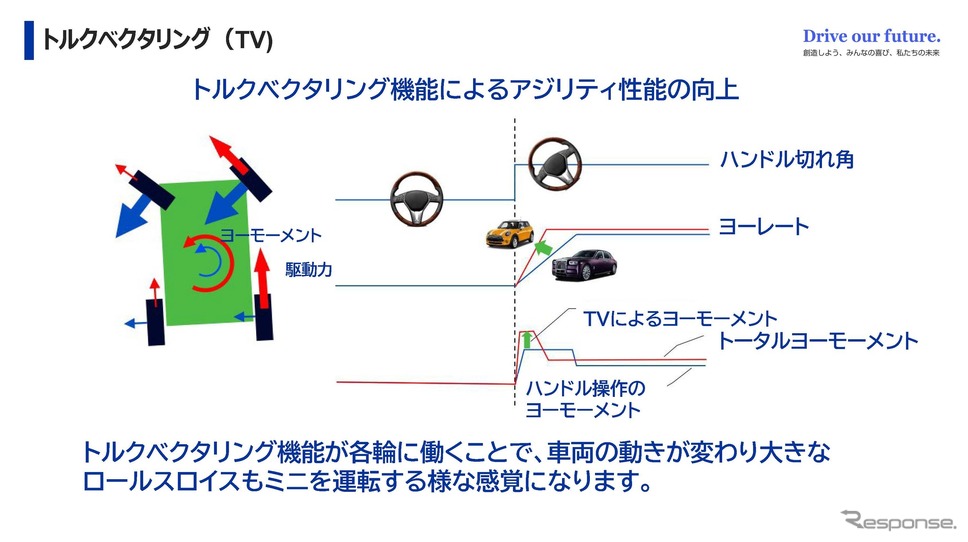

「また、このようなインホイールモーターの大きな特徴の一つであるトルクベクタリングもこれに貢献します。ホイールごとに出力を独立して制御可能ですので、ハンドルを切ったとき、通常の車両ではヨーモーメントが徐々に立ち上がりますが、トルクベクタリングによって左右のモーターの出力に差をつけることで、ヨーモーメントを早く立ち上げることが可能になります。逆にヨーモーメントの立ち上がりを緩やかにすることで、例えば小さな車を高速で大きな車の様に安定した走行にすることも可能です。」

これにより、車両の動きが大きく変わり、大型車でも小型車を操縦するような感覚を実現できるという。

「実車で試乗した方々からも、これまでの運転感覚が一新されるというコメントを多くいただいています。」

もうひとつ、インホイールモーターのメリットに「応答性」の向上が挙げられる。

通常のeアクスルでは、スロットル信号がモーターを回転させ、ギア、デフ、アクセルシャフトを経てタイヤをあるトルクで駆動するまでにギヤのギャップ、シャフトのねじり遅れのために約50ミリ秒かかるという。しかしインホイールモーターの場合はそのプロセスが不要で、「スロットル信号からタイヤ駆動まで最短5ミリ秒と極めて高速です」と梶谷氏は説明する。「これにより高速域までの車両の運動性能が大きく向上します。」

こうした応答性はブレーキ制御にも応用されている。

「プロティアンエレクトリックが開発した回生協調ABSコンセプトでは、通常の摩擦ブレーキにインホイールモーターの回生ブレーキを組み合わせています。回生ブレーキの高応答性を活用し、トラクション限界領域で高度な制御を行い、通常のABSよりも平均的なトラクション限界を引き上げることが可能です。実際に停止距離が短縮されるという実測データも得られています。」

トルクベクタリングと高応答性のメリットは、それを実現する際に追加のハードウェアを必要としない点にもある。「これらの利点はすべてソフトウェア制御だけで達成できます。そのため、追加コストを抑えながら大きな性能向上を実現できるのです。」

バネ上重量とバネ下重量の比が6以上

このように、インホイールモーターは多くのメリットを備える一方、一般論としてバネ下重量の増加が大きな懸念点として挙げられる。この課題について梶谷氏は、バネ上とバネ下の重量比率を挙げて説明する。

![量産が始まったインホイールモーター、そのデメリットを上回る数々のメリットとは…エクセディ 梶谷郊二氏[インタビュー]](/imgs/thumb_h2/2065026.jpg)

![量産が始まったインホイールモーター、そのデメリットを上回る数々のメリットとは…エクセディ 梶谷郊二氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2065026.jpg)