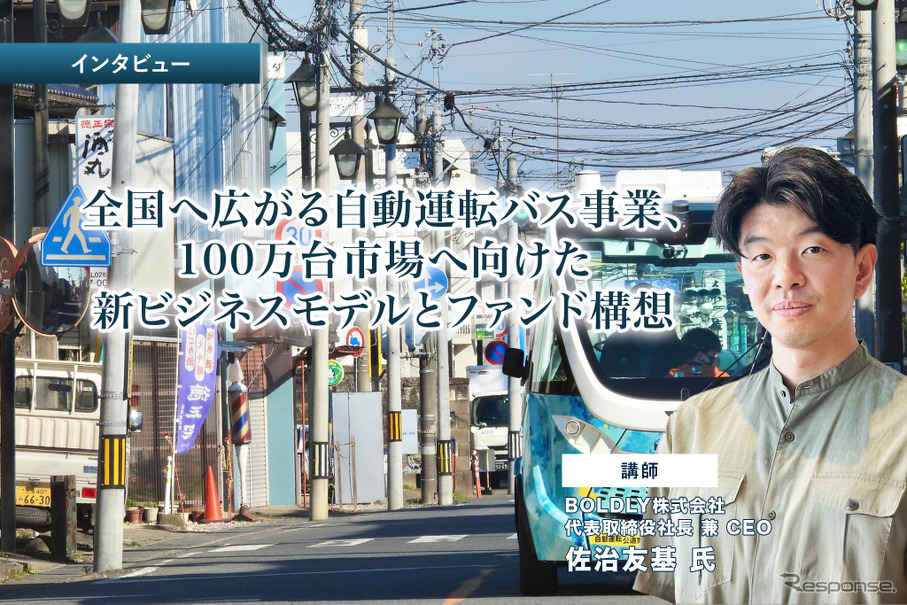

来たる6月12日、オンラインセミナー【レベル4自動運転】制度・技術・実装の今とこれから-自動運転の社会実装を先導「BOLDLYが拓く交通の次世代モデル」(vol.3実装編)が開催される。セミナーに登壇するのは、BOLDLY(ボードリー)株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの佐治友基氏。

今回のセミナーは以下のテーマで進められる。

1.ピンチはチャンス。実は欧米より進んでいる日本の自動運転事業の実態。

2.地域の需要をとりまとめ、大型資金調達を行う交通商社の出現。

3.デジタル公共財「Dispatcher」が生む、人・クルマ・サービスの巨大市場。

講演の後には、本セミナーのモデレーターである自動車ジャーナリスト/神奈川工科大学 特命客員教授 自動車工学担当の清水和夫氏を交えて、参加者からの質疑応答やディスカッションの時間が用意されている。

セミナーの詳細はこちらから。

自動運転バス 多様な財源確保事例

自動運転バスの社会実装が、静かに、しかし確実に日本各地で進んでいる。その牽引役として、日本で随一の実績を誇るBOLDLY(ボードリー)株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの佐治友基氏に、地域社会とモビリティ産業の未来を見据えたビジョンを聞いた。

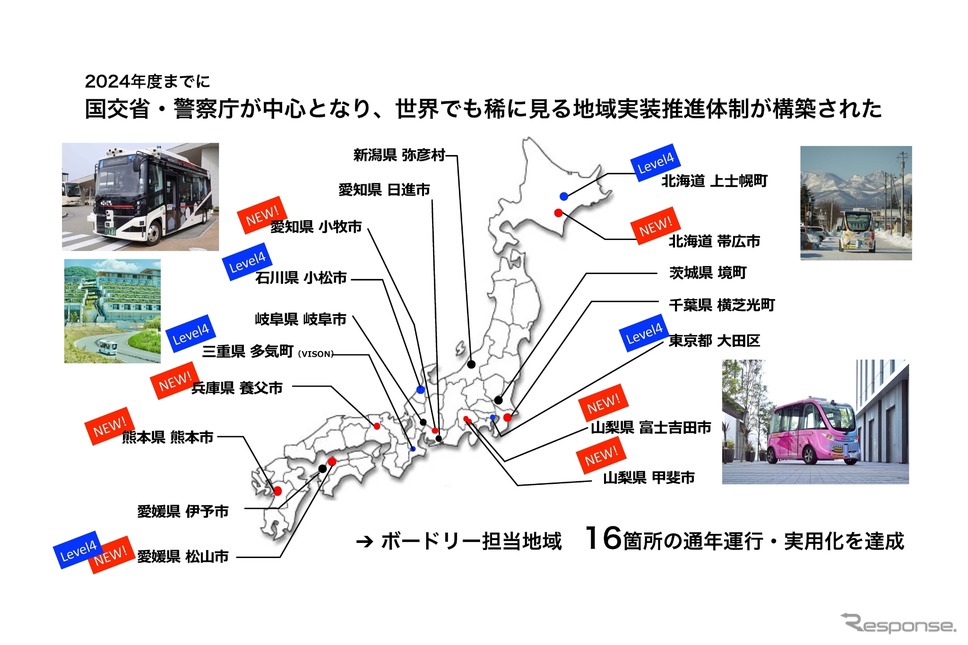

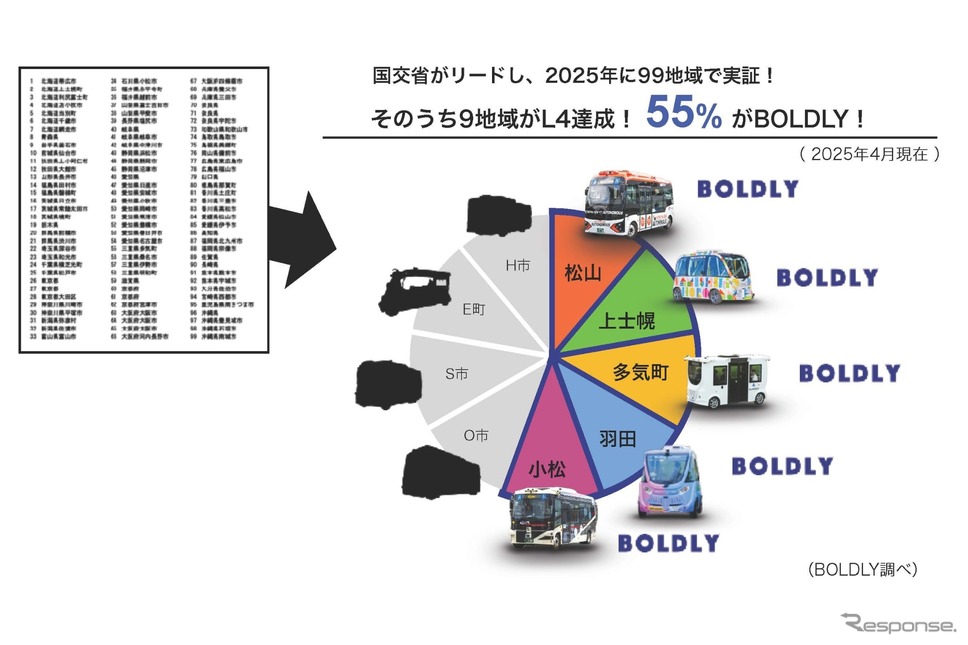

現在、同社の自動運転バスは全国16地域で運行されており、年間20万人以上の利用者を運んでいるという。岐阜市での事例では、駅と市街地を結ぶルートで3台のバスが稼働し、LINEを活用した座席予約システムが導入されている。

「一般市民の方がLINEで乗車予約を行い、席を確保する仕組みです」と佐治氏は説明する。高齢者から子供まで、幅広い世代が利用しており、運行データは綿密に分析され、走行距離、平均スピード、ブレーキがかかった場所などが日々の改善に活かされている。

「駅前や市役所周辺でブレーキ発生が多い、などといったデータを分析し、歩行者の飛び出しや横断歩道外からの横断といった事象を把握しています。このようにレベル2運行で得られた知見を、将来的なレベル4実現に向け、センサー検知範囲を100mから200mに拡大する必要があるのかどうか、といった技術的な議論や構想に活かしています」と、技術的な課題克服に向けた地道な取り組みに触れた。

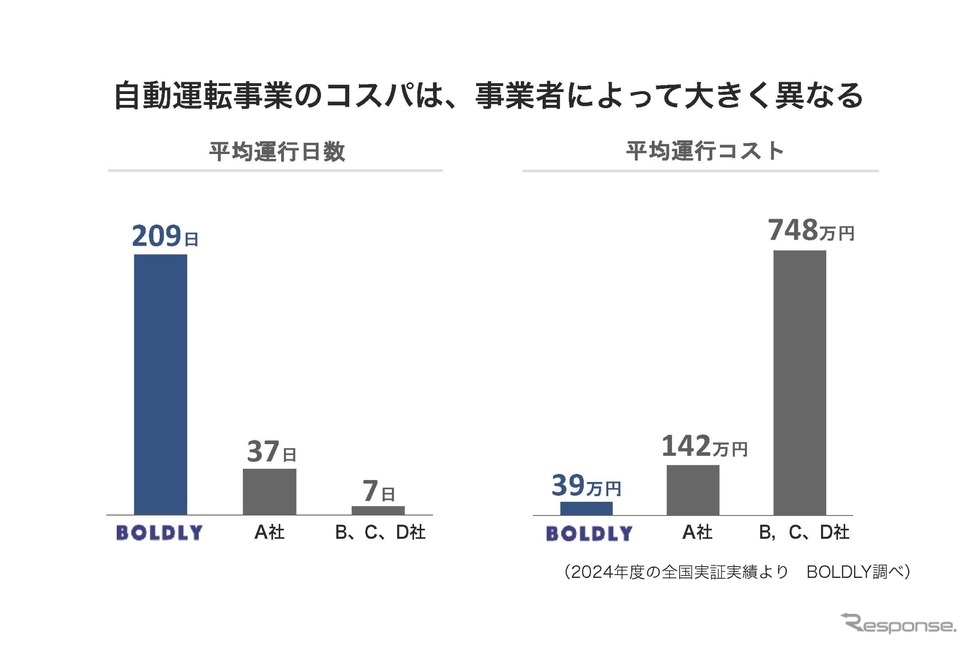

ボードリーは日本各地でこのような取り組みを進め、経験値を積み上げている。しかしながら、そもそもの問題として多くの自治体は公共交通に充てる予算が限られており、新たなモビリティの導入に至らないのが現状だ。

そのような状況でも自動運転バスの導入を実現している自治体には、独自の財源を巧みに見つけ出す共通点があるという。佐治氏は、首長が強い意志を持ち、「わが町の住人には自由に移動できる権利を用意したいから導入する」というケースや、空港騒音対策交付金など既存の交付金を運行経費に充当するケース、さらにはふるさと納税の推進や太陽光発電事業による収益を活用するケースなどを挙げた。

茨城県境町での取り組みは、その先進事例と言えるだろう。5年目の運行に差し掛かった境町では、この5年間で約5億円、単純計算で1年あたり1億円の予算を町が自己負担している。この予算は、コンサルティング、試乗会、マッピング、行政手続き、車両設定、人材育成など多岐にわたる用途に充てられてきたが、佐治氏は、そのうちの約半分にあたる2億5000万円が地元の雇用や経済に還元されているという。これらによる経済効果は約30億円にのぼるとも言われ、テレビや新聞取材も多く、政府や自治体、大学、企業等による視察は年に200件を超える。

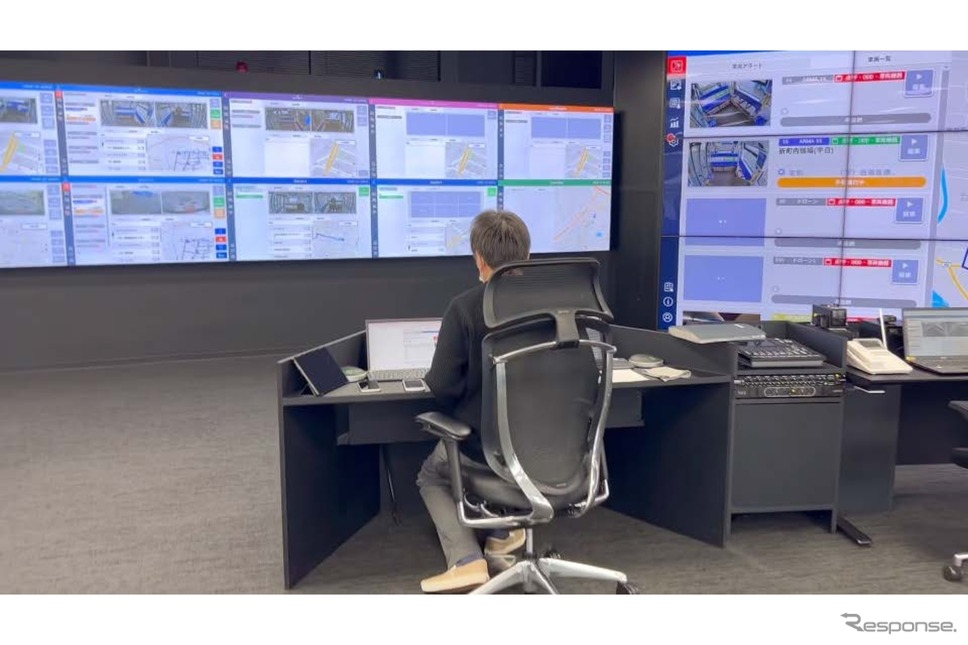

ボードリーが初期に担った業務は、徐々に地元の交通事業者やIT企業といったベンダーに引き継がれ、地域内に自動運転バスを運行・管理する体制が構築されてきている。「境町では、これだけの数のスタッフが育成され、多数の車両を稼働させる体制が構築されました。遠隔監視センターも整備され、事業として本格的な体制が整いつつあります」と佐治氏は語り、着実な地域内製化の進展を伺わせた。

ボードリーが目指すのは、単なる実証実験ではない。1つの町で100台単位の自動運転バスを運行し、それをたった2人で遠隔監視する、というレベル4運行の世界だ。「そこにジャンプアップするためには、どうしても産業化視点が不可欠だ」とし、持続可能なビジネスとしての確立の重要性を強調した。

国産化推進と「デジタル公共財」による安定運用と知見共有

車両の安定的な稼働のためには、国産化が望ましいと佐治氏は説く。「今導入している車両は、フランス製やエストニア製、中国製など様々ですが、部品の調達や技術者の派遣、あるいは何かトラブルが起きた時の対応で、時間がかかったり難しかったりすることがあり、運用上の課題になっています」

さらに、佐治氏が重要視するのが「デジタル公共財」という概念である。これは、ヒヤリハット事例やシステムエラーといった運行情報を全国で共有するプラットフォームを指す。「自動運転をこれから導入しようという地域が、過去の事例から学んで、ゼロから苦労することなくスムーズに始められるように支援する仕組みです」

車両性能の向上だけでなく、「車両を使いこなす側の自治体さんやバス会社さんの知識レベルも上げていく必要があります。その鍵となるのが、地域間でノウハウを共有するためのeラーニングシステムや遠隔監視システムといった、いわばデジタル公共財として知識を溜めていくプラットフォームが必要だと考えています」と、その意義を強調する。

「エレベーター」方式のビジネスモデル

そして、普及に向けた最大の課題は、自治体やバス会社の「財源」であると佐治氏は語る。「どれだけ高性能な自動運転車両が開発され、価格が低減されたとしても、多くの自治体や事業者にとって導入は容易ではありません。最大のボトルネックは、やはり財源の確保だと認識しています」と率直に現状を分析した。

そこで佐治氏が提示するのは「エレベーター」である。「エレベーターは日本国内に約90万台普及していて、利用者が直接運賃を払うことなく、管理費や修繕積立金で維持管理されるモデルが成り立っていますよね」

これをモビリティにあてはめて考えると、例えば大規模マンションが共益費で自動運転バスを複数台所有し、駅や病院、商業施設を巡回する。住む人の権利として、そういった考え方もあっていいはずだ。「そうなると、全国で100万台規模の需要が出てきてもおかしくないと思っています」と、その潜在的な市場規模を予測する。